小小籃球場,打出古鎮新名片

日期:2016/12/16 18:14:28 編輯:古代建築

如今的文體中心極具現代氣息

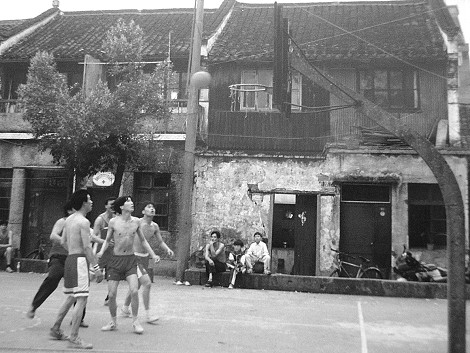

圖為上世紀70年代的“陳家牆門”籃球場。記者 錢嫣 攝

坐標點:臨浦鎮“陳家牆門”籃球場

定點原因:新中國成立後的近30年間,臨浦的民間健身點經歷了從無到有的過程。直到上世紀70年代末“陳家牆門”籃球場的建成,臨浦人開始有了一個正式的健身場所,也抹去了“千年古鎮難覓健身之地”的尴尬。誰曾料到,正是這個不起眼的小球場,竟成了古鎮打響文化品牌的基石。

坐標故事:

循著坐標點溯源而上,69歲的老臨浦朱仁仙道出了30多年前的尴尬處境:素有“小上海”美譽的臨浦名氣不小,可老百姓想鍛煉身體,卻苦於找不到一處好地。“房前屋後都是泥路、石子路,只好每天清早爬到峙山頂上,找一塊平地跟老師傅打太極。”在朱仁仙的記憶裡,當時能在峙山一隅打太極拳是種很“奢侈”的健身方式。

“陳家牆門”,老臨浦人的健身寶地

說起當初“陳家牆門”籃球場,退休多年的文化干部許信民記憶猶新:“球場就建在當時的鎮政府前面,鎮上原先有一支籃球隊,可惜沒有自己的訓練場地。”巧的是,上世紀70年代末鎮政府搬遷至西市街,門前恰好有塊空地,於是,建籃球場的計劃一錘定音。

作為全鎮唯一一個比較正規的健身場所,新建的球場很受寵。“走,陳家牆門見!”學校一放學,成堆的男生就抱著籃球來這裡“搶地盤”。

而朱仁仙說,許多原先在峙山上打太極拳的人也自動“分流”到了球場。清早,拎著錄音機到球場耍刀舞劍的人一撥接一撥;夏夜,球場上還會放露天電影,全鎮人都匯集一堂。

城鎮轉型,球場“變身”文體中心

“陳家牆門”籃球場輝煌了近20年,臨浦人的運動神經也被打開了,一種敢做敢闖的活力源源不斷地噴薄而出。上世紀90年代末,小城鎮燃起雄心,要走“小城市”發展道路。

小鎮亟待重新規劃,小球場更要動大手筆“變身”,而且要從規模、品位和布局上與南片中心城鎮的地位相適應。峙山之北一片農田成了最好選址,臨浦文體中心於2001年填土開工。

兩年後的7月,占地3.3公頃、總投資3000萬元的文體中心落成了,填補了臨浦乃至蕭山南片大型體育文化設施的空白。

大賽請進門,打響文化品牌

文體中心落成僅一年,世界大賽就被請進了家門。2004年,世界杯乒乓球賽在臨浦舉行,開啟中國小鎮辦大賽的歷史先河。馬琳、瓦爾德內爾、王楠等世界乒壇頂尖高手齊聚臨浦,上演“巅峰對決”。一夜之間,臨浦成了世人關注的焦點。

緊接著,2005年亞洲挑戰杯男子排球賽、2006年全國特色文化廣場展示活動、2007年全國乒乓球超級聯賽、2008年—2009年全國女排聯賽等多項大型活動接連落戶文體中心。“這輩子都沒想過能在家門口親眼看名將打球!”千年古鎮名揚天下,也讓身在其中的臨浦人倍感驕傲。

隨著文體中心南北輻射,峙山公園和西施公園散發活力,臨浦的文體提升工程正加緊步伐:建設1個城鎮健身中心、10個村(社區)燈光球場、100個農村健身點,各村配備1名文化特派員,形成布局合理、城鄉一體、方便鎮民的文化體育休閒中心,亮出一張活力四射的文化品牌。

舊貌換新顏,盡顯小城市魅力

寬闊平整的“井”形街道,功能齊全的文體中心,星級賓館、商場,氣派十足的校捨……現代城市文化的注入使這座曾經的江南古鎮處處透出濃濃的城市氣息。這座流傳著西施美麗傳說的古越名鎮,散發出更加令人向往的獨特魅力。

如今,朱仁仙又有了另一重身份——駐村“文化特派員”,和37名同伴一起,定期進村幫助村民開展文化活動,享受品質生活。

從小球場的華麗變身到遍地開花的文體健身點,親歷這60年巨大變遷的臨浦人已看到,以燈光球場為原點,一條閃亮的坐標軸線正朝著更遠處延伸。作為杭州六大組團中心鎮之一,一座生態型、花園式、現代化的衛星小城市緩緩顯現,與杭州大都市相映生輝。