修身養性 重慶周邊十大古鎮

日期:2016/12/15 23:40:28 編輯:古代建築

| |

龍興古鎮 蕩漾在心的恬靜

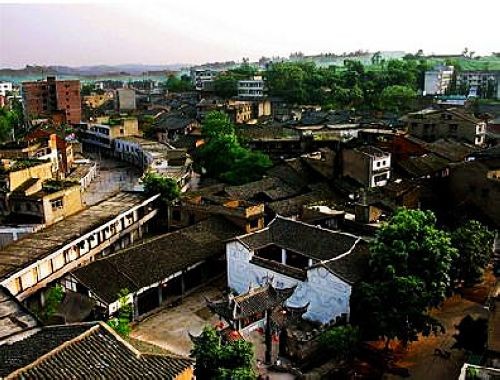

龍興鎮位於重慶市渝北區東南部,距重慶市中心區36公裡,是重慶市歷史文化名鎮、重慶市經濟百強鎮。

龍興古鎮交通十分發達,210國道、渝長高速公路從東南穿過,北與319國道相連,與周邊場鎮的公路四通八達,鎮內水、電、氣、通訊、餐飲、住宿、市場、水陸交通設施齊全,是渝北區首批“三化”達標場鎮,場內12條大小街道縱橫交錯,路面寬敞整潔,道旁綠樹成蔭,富有都市氣息的群眾文體廣場、現代辦公大樓、商業步行街、中心大轉盤和高桿路燈、龍湖水上公園、生態園,現代城鎮與古鎮老街民居、祠堂、寺廟、寨子得到完美的結合,具有獨特的民俗文化氣息和顯著的人文景觀特色。

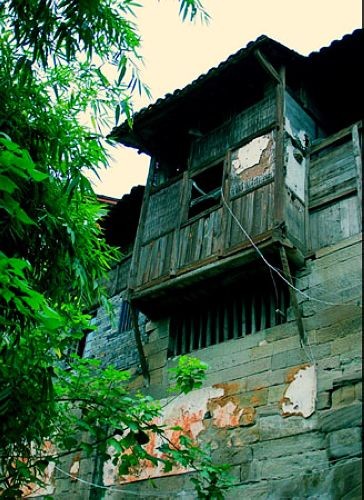

龍興古鎮距今已有600多年的歷史,文化遺產豐富,有多種形式建築景觀,人才輩出,歷代文化名人200多人,古鎮保留了許多傳統的民俗活動,如身歌、腰鼓、川劇坐唱等。土特產有龍興豆干、老臘肉。龍興鎮以四周高、中間低的地勢結合生活適宜性而建,古建築高低層疊,布局適宜,結構嚴謹,鎮區空氣清新,風光秀麗,有鮮明巴渝特色的人文精神和民俗歷史,使古鎮具有很高的旅游觀光價值和藝術欣賞價值。

當你漫步走在龍興古鎮那經過歲月磨礰已經不平整而顯得凹凸不平的石板街上,你可能體會到還沒有經過商業包裝和商業文化污染的小鎮生活的原生態。人們閒散的生活著,自在而不張揚,打發著悠悠的時間長河。

街是老街,青石砌成,細工鋪就;房是舊屋,懸梁挑檩,烏瓦白牆,小鎮就讓人回味。

不逢場,鎮裡就幽靜、恬淡。臨街的鋪面依然營業,卻少了顧客光顧。沒有買賣,人閒,端條凳在門前坐了侃龍門陣,間或就響起爽朗或是隱晦的笑聲。有人客走過,龍門陣暫時中斷,齊齊將眼光對准了路人,從街的那頭迎過來,又在街的這端送走,隨即收回眼光,評價路人的像貌神態,估谙路人的來龍去脈,要麼延續剛才的話題。

一位上了年紀的剃頭匠在兩條老街相接的丁字拐處擺開攤子,在另一位同樣老者的頭上施展他的頂上功夫,動作熟練而輕巧。剪子與頭發接觸的聲音有韻律有節奏的響著,一下一下撥動心靈深處記憶的琴弦。

老中醫相鄰著鋪開地攤,干枯的植物枝桿莖葉的切片散發出濃郁的藥香。老中醫挽起袖子,對俯臥在條凳上的病人施展著推拿按摩。下颌上的白胡子隨著他周而復始的推拿來回抖動。年輪在抖動中增加,歲月在抖動中流逝。

轉角有鋪面,經營些小面和包子饅頭之類的吃食,也兼買些茶水。茶水就招徕了清閒的老茶客,要了蓋碗茶,有口無心的飲。要麼就湊了四人搓麻將。有人褪掉拖鞋,提了腿將腳放在條凳上,慢慢地摳著腳丫。有人裹了煙葉,塞在經年的苦蒿莖做成的煙桿裡,緩緩吸著,火頭明滅,輕煙缭繞,周遭就多了嗆人的煙草香。

丁字拐老街的一豎用粗大的木柱、木梁、陡拱、木椽及烏黑的泥瓦搭成約四五十米的雨棚,讓歇息的人們避了雨的澆淋,避了日的暴曬,享了陰的清涼和風的吹拂。也使陡然暗下來的街道形成一個時間隧道,讓游人從新城鎮穿越到老街區,走進明清時代。

| |

涞灘古鎮 最美古鎮的歲月

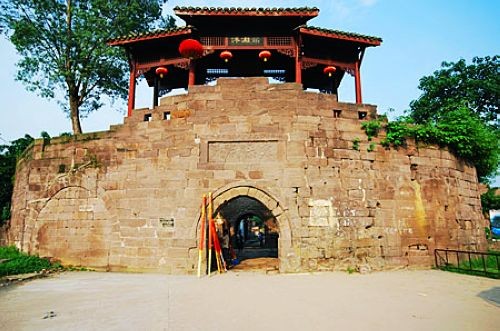

涞灘古鎮其實應該叫涞灘古寨,始建於清嘉慶年間,距今已200多年。聽當地人介紹,從鹹豐年間建成後,為了防范太平軍入川和李、藍起義,同治年間涞灘進行了一次浩大的加固維修,建成了環繞著整個古寨的石頭砌成的防御設施,直至今天這道石頭城牆依然可見其堅固,足以鑒證當年那一段歷史。

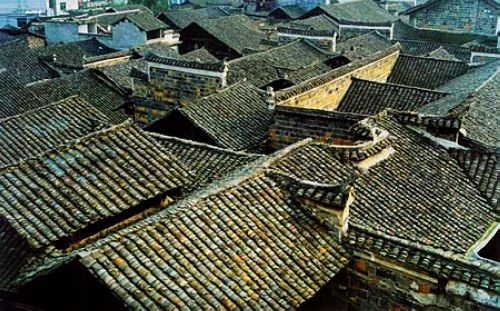

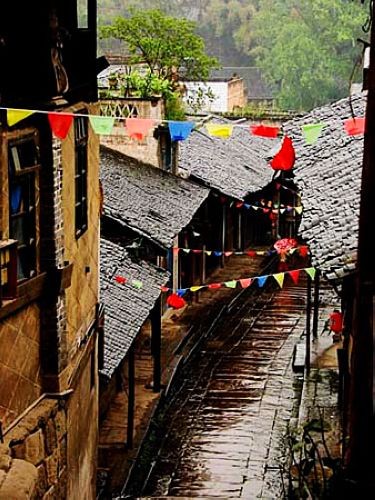

涞灘寨占地0.25平方公裡,四座城門呈十字對稱,寨牆全部是半米多長的條石砌成,牆高7 米,寬2.5米,與現代建築構造形成鮮明對比,別具古味特色。古寨內蒙古自治區還保存著舊時城堡面貌,有狹窄彎曲但尺度適宜的石街小巷,400余間清代民居。

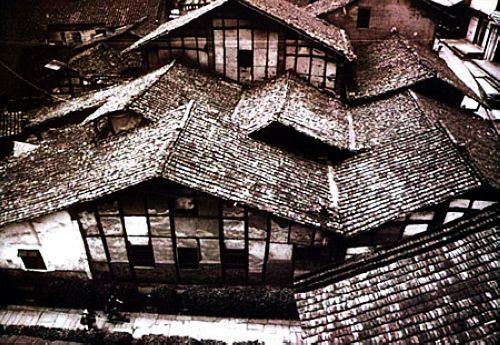

錯落有致而是木質結構的小青瓦建築群,基本上保持了明清時代的原始風貌,古樸典雅,給人以返樸歸真步入寧靜山鄉小鎮之感。在小寨門內的街上保存有一個太平池,作消防之用,上面題記為“同治元年”。“三步梯一段狹窄街道,由整體石壩形成,歷代足跡踏出一條路槽,是古老的見證。

慢慢的靠近涞灘,遠遠就能看見古甕城城門,城門算不上宏偉壯觀,但條石冷靜與質感仍讓人感到這座城牆承載了歷史的厚重,讓人肅然生出了幾分敬佩,古甕城很有點南京石頭城的味道,只不過縮了點水,也沒有那份肅穆與霸氣的帝王之氣,反倒讓人更加容易親近,古甕城是涞灘寨的一景,盡管當年綿延環抱的古牆城已不復存在,斷垣殘牆也足以讓人體會到歷史烙下的痕跡。

進入古甕城,城中城的設計巧奪天工,當時的涞灘人巧妙地讓敵人領會了什麼叫甕中捉鱉,這在當時的防御攻事中算得上上乘之作。踏上青石鋪成的小街是最惬意的,寧靜的小鎮早已沒了往日的喧囂,留下的是一段耐人尋味的往事。純樸的深灘人靜靜地守著家園,過著一份與世無爭的生活,坐在家門口望著陌生的到訪者,眼光中流露出一份平和。

城內的古廟建築群體,始建於唐,興盛於宋,重建於清,古鎮附近曾有9宮(庵)18廟的傳說,是佛教信徒集中的聚點,興盛之時僧人上千,有廟、張爺廟已成遺址,現在廟內兩棵參天古榕和廟門猶存。清代建築的文昌盛宮,解放後改作完小校地,其主體建築尚存,其中保存有古戲樓,戲樓平台外欄,木刻浮雕,藝術價值極高,由於多年失修,已成危房。

主廟二佛寺,上殿位於鹫峰山頂,占地面積5181平方米,分三個殿層。中軸線上依次為山門、玉皇殿、大雄寶殿(即佛爺正殿)和觀音殿。左右分設社倉、禅房等建築,呈四合院布局,尤其是大雄寶殿,殿堂正中原來的三尊泥塑金身的主佛高五米,栩栩如生,佛光閃爍。兩側泥塑顏身的十八羅漢五光十色,神態各異,活靈活現,讓人望而生畏。可惜,文革時期寺內文物慘遭破壞。唯有其大雄寶殿內四根石柱高約十三米,由整條巨石制成,挺拔壯觀,讓人敬畏,堪稱歷代建築一絕,和山門牌坊的石刻浮雕,玲珑精美,是難得的歷史文化精品。

二佛寺下殿瀕臨渠江,位於鹫峰山崖,依山摩巖石刻群雕是涞灘古鎮人文景觀的集中表現,具有深刻的二佛禅宗文化的藝術內涵,集中反映了唐宋時期古代勞動人民的文化藝術結晶,給現代人懷古留下了美好的回憶。寺內摩巖造像之冠。寺內石刻的16羅漢是18羅漢--500羅漢朔象演變的始祖。禅宗六祖造像在全國石刻中是唯一的一組全家合影塑像。

三尊怄佛別開生面,故事離奇;善財童子和飛天龍女雕工細膩,裝飾華美。這些文物景觀得到了國內外專家學者的高度評價。著名學者丁明夷先生,喻其為一顆埋在地下的明珠;美國藝術史家教授何恩之博士,稱其為石刻藝術的寶庫。敦煌研究院院長,著名石刻專家段文傑先生題詞“涞灘摩崖造像,宋代石刻藝術的精華”,“涞灘羅漢造像,石刻藝術的瑰寶”。

此外,還有眾多的其它歷史人文景觀,明代石牌坊,清代捨利塔林,明清墓群和一些石刻題記和繪炙人口的“二佛八景”,這八景是:鹫峰雲深、佛巖仙跡、龍洞清泉、修築戲石、雙塔迎舟、獨樹東門、經盤霁日、畫梁搓波。

| |

豐盛古鎮 靜谧悠遠的山寨

豐盛古鎮位於巴南區東北部,距重慶市中心解放碑61公裡,是巴南、涪陵、南川三市區的交匯處,“一腳踏三縣”就生動而客觀的闡明了古鎮的位置。明末清初始建場鎮,曾經是重慶府去南川、涪陵的重要驿站。

古鎮槽上區域的山勢甚為嵯峨險峻,成為進入境內的一道屏障,舊時建有不少山寨,今日可辨的古寨遺址有天平寨、共山寨、老鴉寨、鐵瓦寨、關山寨、升平寨等。更引人入勝的是古鎮上那斑斓的石板老街。古鎮保存較完整的石板街有福壽街、十字街、半邊街。古鎮老街兩側均為2~3層全木質穿斗結構的店鋪。鋪後多為青磚黑瓦四合院,其檐額、堂額、門窗等,多飾以戲文故事、魚蟲鳥獸,具有典型的徽派風格,這一特點在重慶眾多古鎮中是不多見的。所以游覽豐盛,一定要細細的走街串戶,深入民居才會有收獲,當地的老鄉異常的好客,在游客隨意參觀拍照之時還會有茶水奉上,或者是拉游客進堂屋,坐下來慢慢聊述人情舊事。

看點:

位於巴南區豐盛鎮東南1.2公裡處的三潮水天坑潮泉是一種奇特的自然景觀,充滿了神奇,三潮水天坑潮泉群在地面上共有4處潮泉點,即三潮水、干洞、龍潭和磨房灣,它們相距約150—300米,都是三潮水地下潮河的天窗。到三潮水天坑可乘車,也可步行,沿途可欣賞炊煙袅袅的農家小院,微風載著泥土的氣息撲面而來,讓人頓感悠閒與輕松。經過短暫的行程,即可到達三潮水天坑。“未見其貌,先聞其聲”,站在路邊,即可聽到轟隆隆的巨響,經過幾十步石梯便下到坑底,只見清澈見底的泉水從坑底北端觀音廟流出,一直向天坑南端流人地下。根據史料介紹,三潮水已有上千年的歷史,每隔2個小時漲退潮一次,一天可漲退潮12次,每次有三潮,“三潮水”由此而得名。在枯水的季節,漲退潮十分明顯,漲潮時,水注滿整個坑底,形成一個微型水庫,在短短十幾分鐘後,又消退殆盡,讓人感到神秘莫測。

| |

龍潭古鎮 時光穿梭的石板街

龍譚與龔灘,是酉陽也是重慶保存最好的古鎮之一。二者背道而馳,分別居於酉陽縣城的東西兩端,相距八十多公裡,明清時期都是繁華的商賈雲集之地,有“貨龍譚、錢龔灘”的說法。龍譚是山貨集散地,而龔灘則鹽商聚集的地方。如果說,龍譚恬靜如大家閨秀,那麼龔灘則溫婉如鄰家小妹。或者說,龍譚與龔灘,代表著兩種不同的建築風格,兩種不同的生活方式。

龍譚以四合院為主,較為出名的有趙家院子、王家院子、周家院子等,大一點的院子,都有幾進幾出,再奢侈一點的,則分為前院後院、大院小院甚至還有偏院。站在鎮子邊新修的一座四層小樓上,層層疊疊的青瓦房盡收眼底。數百年的風雨裡,枯葉與落英飄過幾許,黑顏與碧苔,又見證了幾多歲月的變遷?

龍譚的街道比龔灘顯得要寬闊許多,也許是鎮中心有個農貿市場的緣故,顯得有些零亂。走在街上,有種回到了七十年代末農村集鎮的感覺。當時正是正午時分,好多居民都搬了小凳,坐在門口曬太陽,有家剛剛添了寶寶的人家,正在給新生嬰兒剃胎毛;兩個閒來無事的老大爺,在門口拉著家長;見著生人從我身邊怯怯的跑過去的小姑娘,還有溪邊嬉戲的小孩子,我用手中的相機將這些畫面一一收錄。

在龍譚,有幸可參觀革命先烈趙世炎的故居。趙家在龍譚為望族,越世炎的故居,保存極完整,因為無人居住,顯得清楚,不象鎮上其它人家雜亂的樣子。

| |

偏巖古鎮 石橋竹樓的幽雅

偏巖古鎮座落在華蓥山脈西南面的兩支余脈之間,地處丘陵,呈東北高、西南低之勢,平均海拔為520米,最高達942.9米。因鎮北處有一巖壁傾斜高聳,懸空陡峭,故名偏巖鎮。這裡地處鄰水、合川、江北的交通要沖,是舊重慶通往華蓥故道上的一座工商古鎮。早在康熙年間就有小店零星分布,後商賈雲集,商貿繁榮,名播川陝湖廣。

偏巖古鎮依山傍水而建,處處透著恬淡之美。雖經數百年的時代變遷,但其街道、建築、民風、市情仍然保留著昔日古樸、優雅的風貌。小鎮沿河築堤,居民靠堤建屋。堤已古老,石縫裡生長出數株黃桷,莖桿扭曲,枝繁葉茂,根須緊貼在堤岸的青石上伸展。屋已陳舊,卻依然粉牆黑瓦。與江南水鄉相比,一樣的枕河人家,一樣的臨河開窗,略有不同的是雖有臨水的後門和石階,下河卻不能登船。

古鎮的正街,由長條的青石鋪築,一直沿黑水灘河蜿蜒而去。一路木捨錯落,小橋流水,綠樹掩映,長達400多米。自古鎮中段,一青石板橋橫跨小河連接鎮外,以橋為界,主街被攔腰分為上、下街。上街當交通要沖,店鋪林立,其北端為公眾集合之地,現存武廟、禹王廟、戲樓,上、下街尾均構臨河半廊接村野,是集交通、交往兼賞景、休閒的好地方。

主街幾無梯坎,空間序列依地勢起承轉合,節點處多為公共活動休閒空間。兩旁的店鋪鱗次林比,城裡早已不用或難得一見的草鞋、麻鞋、麻繩、火鉗、火鉤、木擂缽、石碓窩,都可以在這裡找到,而農村專用的棕毛蓑衣、竹編斗笠、鐵鋤鋼鐮等等更是應有盡有。

店鋪建築多為木竹結構,皆以木斗為骨架,或以木板為牆,或以竹編籬笆糊粉為牆。屋頂多為硬山頂或懸山頂,茨瓦素牆,簡陋中透出清新、素樸的氣息。有些臨街而築的小樓,底層空間開敞,多為店堂。上層宅樓呈吊腳式樓,懸空依柱而築,既節省了街道路面,又達到了“讓出三尺地,多占一份天”的設計效果。毛前端的花窗與欄桿均雕飾古雅,極富情趣。花窗裝飾或為幾何紋樣.或為花卉、果實圖案,一覽無余。

站在樓上憑欄遠眺,東有石佛寺,西有龍興寺,南有響水寺,北有天皇寺,遠處山光水色,盡收眼底。在老街中部,一幢名為“九合棧”的木造樓宇格外引人注目。它樓高三層,似拔地而起,在古鎮房屋中似鶴立雞群。樓的底層大堂開敞,中有樓梯引向天井般的中堂,中堂前部為回廊樓閣,左右各有扶梯通達上一層樓閣。樓閣花窗與欄桿層層均有木雕裝飾,裝飾圖案精巧別致,華麗富貴。

轉過橫街,空間高朗開闊,這便是古鎮的公眾集合之地--禹王廟與戲台。禹王廟為一縱向木穿斗大堂式建築,灰瓦粉牆,樸素大方。堂內曾供禹王牌位與塑像。禹王宮前是一古色古香的戲台,戲台上層空間開敞,四周梁柱間飾以雕刻精美的古代戲劇圖案,戲台下為暗層,專供雜勤之用,節慶之時,周圍鄉鄰與來往客商雲集於此,看戲娛樂,熱鬧非凡。

走到鎮外,極目遠望,一片烏黑的泥瓦參差錯落覆蓋著小鎮,幢幢木屋磚捨依山分布,重重疊疊,錯落有致。一條曲折的黑水灘河緊緊環抱著古鎮,緩緩流動的河水清澈見底,在此劃道優美的圓弧,奔南而去。整個小鎮顯得陳舊、古老、清新、潔淨、沉著、靜谧、溫馨、祥和。河岸高大粗壯的黃桶樹疏密相間。一圈新老錯雜,大小不一、葉色嫩綠的黃桷樹,郁郁蔥蔥,盤根錯節,棵棵枝繁葉茂,呈巨大的傘狀遮天蔽日,掩映著傍水而築的民居小捨,間有小石梯與河灘相通,供人們下河取水、漿洗……頗具“小橋流水人家”般的詩情畫意。

這裡還是當年華蓥山游擊隊經常活動的地方,你到此游覽,便會聽到《紅巖》一書中“雙槍老太婆”的許多動人故事。現在的古鎮已成為美術院校師生寫生的最佳處。電影電視拍攝民俗民風的外景地,也多次選在古鎮上。如今,偏巖古鎮每年接待游人達數萬人次。

古鎮歷史

偏巖古鎮清代屬江北廳禮裡六甲,始建於康熙十年(1655年),在清代稱“接龍場”。乾隆二十年(1755年),接龍場開場,乾隆二十四年(1759年)始在此建場為鎮。乾隆二十五年(1760年),清政府設仁、義、禮3裡對場鎮進行管轄,接龍場系禮裡六甲。道光二十四年(1844年)改接龍場為偏巖場。民國十八年(1929年)置偏巖鎮,民國二十九年(1940年)改鎮置鄉,1955年改置偏巖區,1956年復置鄉。1994年復置偏巖鎮,1995年區劃調整,由渝北區劃入北碚區。2002年4月被命名為首批“重慶市歷史文化名鎮”。

古鎮特色

偏巖古鎮上的建築反映了“天地人合一”的哲學思想,充分體現了人與自然和諧相處的理念。它依山傍水,陰陽迭分。它負陰抱陽,座東朝西,黑水灘河環抱古鎮,呈天然“太極”。它東西方山川奇異,中部清溪緩流,優美的自然環境與人工建築巧妙地融為一體,相得益彰,和諧多趣。

古鎮規劃布局嚴謹,清幽。民捨、庭院、街巷、出口、入口、禮制中心、文化中心皆布局嚴謹,功能分區,此呼彼應。

古鎮上的建築類型十分豐富。民居、鋪面、書院、廟宇書樓戲樓等建築一應俱全。

古鎮的建築風格恢宏與樸素並存。民居、鋪面多為樸素、簡潔格調,而廟宇、戲台則體現著大氣豪邁的建築風格。

古鎮景致

武廟:武廟位於古鎮上場場口東側,於乾隆初年修建,大殿面積約400余平方米,飛檐翹角,雕梁畫棟,整個建築恢宏大氣,蔚為壯觀。門外匾額高懸,上書“日在天中”四個大字,字跡遒勁俊逸。大殿正中,木塑關羽身像,高約丈余,身著铠甲,紅面美髯,關平周倉分立左右;左供張飛塑像,手執蛇矛,盔甲加身,眉須皆立,透出勇猛之氣;右供“正江王爺”(楊戟,亦稱“二郎神”)神像,全幅披掛,騎在猛龍背脊,左手擒龍角,右手舉鮮花利斧,作勢欲砍。三尊塑像工藝精湛,入刀無不至細微,纖毫畢現,栩栩如生。大殿左側為鐘鼓樓,原有大鐘大鼓,大鐵鐘高約1.6米,底徑1.5米,腰徑0.9米;大鼓直徑約1.8米。右側為“正官寧”,系客人休息,小聚處所。

靈官廟:武廟門前為一六角樓,共六層,與武廟齊高,稱為“靈官廟”,內供靈官菩薩,高約丈余,周身鍍金,眉須皆紅,凶神惡煞,手執鞭子,作勢欲打。武廟左右各有書樓引向對面戲台。

九台棧:樓高三層,底層大堂開敞,中有樓梯引向天井般的中堂,中堂前部為回廊樓閣,左右各有扶梯通達上層樓閣。樓閣花窗與欄桿層層均有木雕裝飾,裝飾圖案精巧別致,華麗富貴。

書樓戲樓:系武廟同期所建。書樓為長廊式建築,分上下兩層,上層與戲台齊平,花窗欄桿均有木雕裝飾,頂部檐子有以戲劇場景為圖的雕飾,千姿百態、精巧別致。正中掛有牌匾,上書“古月樓”三個大字,書樓上層為官紳名流看戲品茶之處,平民百姓則匯聚底層院壩。戲樓原名“萬年台”,與武廟遙相呼應,青瓦蓋頂,檐頂起翹、舉折,四根頂梁大柱呈梯形排列,體現熱烈、高亢、恢宏、大氣的建築風格。戲樓分兩層,上層空間開敞,四周梁柱間飾以雕刻精美的瑞霭祥雲、人物花草;下層為暗層,供化妝、更衣、勤雜之用。

禹王廟:禹王廟為一縱向木穿斗大堂式建築,與武廟鐘鼓樓相鄰而建,紅柱粉牆,樸素大方。大堂正中,立有禹王神像,頭戴皇冠,身穿龍袍,真人大小,靜穆如生。數十尊神像,排列左右,皆是《封神榜》中人物,神態各異,威風凜凜。禹王廟建築年代較武廟晚二十余,其建築、雕塑毫不遜色,風格自成。

黃桷古樹:古鎮黃桷樹體現多、粗、樹齡長的特點。上200年樹齡以上的大樹就有20余棵,樹干起伏凹凸,枝條呈傘狀遮天敝日,在大樹包容下的古鎮間或露出房檐樓閣,構成一幅絕妙畫卷。位於古鎮村頭的一株古樹已有500多歲了,粗大的樹干要4個人合抱才能勉強抱攏,當地人把它稱為“黃桷樹”。據說村裡其它的黃桷樹都是用它的樹干插成的,它們都是它的孩子,所以這麼多年來它一直守護著這片土地。還有最具特色的下場橋亭處的“夫妻樹”,也稱“鴛鴦樹”、“相思樹”,兩棵古樹隔河相對,其根凌空伸出,跨河纏繞,上面托起一座石板橋,枝條相互穿插,狀若情侶擁抱纏綿,應了“願為連理枝”、“化為相思樹”之說。而石板橋下面,還整齊地擺放著一根根粗細均勻的木頭,這些木頭的作用也是偏巖古鎮留給人們的謎結之一。

黑水灘河:古名亭溪,源出大華蓥山寶頂南坡,沿古鎮自北向南流過,鎮境段長9公裡,因以前上流有祼露煤巖,細煤塊被沖入河內與沙石相雜,河灘顯黑而得名。河水清澈,魚蝦可辨,波光粼粼,薄霧缥缈,沿河可遠觀山川秀色,近覽田園風光,身心俱回自然。

鐵匠鋪:古鎮有一陳姓鐵匠鋪,秉承了傳統的治鐵技術,技術代代相傳,采用燒煤煉鐵、風箱鼓風、锒頭錘打技術,女子掄大錘,男子負責打磨,手工打鐵聲音時緩時疾,韻律感強,宛如打擊樂器所發節奏,極為動聽,常引得過往游客駐足觀看。

水車:亦稱“筒車”,竹制而成,以水為動力沖筒車旋轉,上系竹筒,將水汲至高處,供灌田、人畜飲水之用。水車順水流轉,為古鎮增添了動態風景。

塔坪寺:為四川省級文物保護單位。始建於宋代(1146年),至今已有830余年的歷史。寺廟占地50000平萬米,為整體四合院建築,是集寺、塔、坊、表為一體的建築群體,也是我國中原地區自唐以後失傳的以塔為中心的建築實物。

“十字”歌決:民間還有“十字”歌決吟唱古鎮,清淡地勾畫出了古鎮輪廓,其人文、自然景觀從中可見一斑:一條困牛(地形呈困牛形),兩座古剎(武廟、禹王廟),三處聖地(三聖公、羅善堂、萬壽宮),四寺繞周圍(東有石佛寺、西有隆興寺、南有響水寺、北有天皇寺),五賈在市(同陰公、翠升恆、慶昌祥、四積風、上官店五家大商號),六(綠)潭幽深(沿河六個綠潭,平均水深三米余),七部水車轉(沿街河邊七部水車),八曲黑水灘(境內黑水灘河蜿蜒曲折,有八道彎),九門保安康(有九道門出入古鎮),十(石)獅丈二高(下場槐陰橋東橋有一石獅,高一丈二尺)。

| |

路孔古鎮 武林小鎮的絕學

你也許沒有去過路孔,即便去過,也未必真正認識路孔。那青山綠水閃耀著明淨秀麗的色彩,屋宇店堂散發著古老文化的芳香,大街小巷保存著路孔古代勞動人民活動的遺跡和智慧的結晶,這就是已經被評為重慶市歷史文化名鎮的路孔。

路孔,源於一個美麗的傳說,即:一得道高僧真敖尋找風水寶地,因神仙婆婆指點而得名。真敖雲游四海,到了濑溪河(古時叫賴婆溪)一帶,發現這裡山清水秀,林密草深,決定不再雲游,擬擇地建廟。一天真敖徒步幾十裡到了路孔這一帶,正日當午,困倦之時,席地閉目而坐,朦胧中看見一個白發婆婆,牽著一只老虎,拄著拐仗向他走來,口裡念著“路孔連體、路孔連體”。真敖猛然醒悟是高人點拔,便向空合什作謝一番後繼續尋找。突然聽見前方有潺潺之聲音,他便拔開草樹一看,原來是一個洞穴,不知有多深,只聽見水波撞擊之聲。之後又發現五個這樣的涵洞。真敖靈機一閃:六孔、路孔。想必是那神仙婆婆講的是方音。連體也許是說這六孔相通,洞裡有水聲,說不定與溪河相通。為探究六孔是否真的連體,真敖找了些糠殼來,分別從六個洞裡撒進去,不一會兒,果真從河心裡冒出糠殼來了。

真敖想神仙所示就是這裡,忙睜眼打量,果然山鐘靈水毓秀,靈光萦繞,水旁有麋鹿銜花,林間有百鳥朝鳳,清溪淺濑,游魚戲水,一派祥和之氣,果真是一塊風水寶地。

於是真敖決定建廟於此,廟就是今天濑溪河畔的萬靈寺,而路孔這個地名就因神仙婆婆的方音而流傳開來。

可以說路孔既是一個古鎮,又是一個文化名鎮。諸如二十四個望娘灘、白銀石灘、二郎灘、半邊灘、沙堡灘、女仙橋、妃子橋、濟公橋、大榮橋、朱姑娘成仙等此類的民間神話傳說讓你迷而忘返。

路孔不僅有著深厚的文化底蘊,而且有著耐人尋味的古樸美。無論是搖著那悠閒的烏蓬船,還是乘著那快捷的小汽車進入路孔,映入眼簾的都是一種古老建築與古老文化的和協美。有詩曰,音樂是流動的建築,建築是凝固的音樂。而路孔卻又是一種古典音樂。

路孔依山而建,層層疊疊,據文物專家測定古鎮全長324米,街寬3.8米,街心2-3米。與大城市相比雖然太小,但不泛一種恬靜的美。由水路而至,青石路面緩緩而上,雖102級街梯,但仍不覺泛力。那246米長,3.5米高的斑駁的石質古城牆,據說築造於清代嘉慶5年。那保存完好的石質獅子門、水巷子城門不能不令人贊歎古人石雕藝術的精湛。漫步於小街,在幾人才能合抱的百年榕樹掩映下,那大青磚、小青瓦、硬山牆、穿斗壁、長板門、吊腳廊、鑲板窗、格子窗、抬梁柱、挑檐廊、石板街、禹王殿等讓你飽覽古老建築悠久的歷史。

古鎮的對岸有萬靈寺、趙家祠、趙家花房四合大院、革命先烈柳乃夫故居等,均屬木結構建築,屋頂多為懸山式、歇山式、硬山式小青瓦風格;梁架為抬梁、穿斗結構;柱多為園形,直徑35-45公分;柱礎多為抱鼓式、蓮花式、方形、六稜等;紋飾有花鳥、人物、動物、雲紋等深淺浮雕,栩栩如生,具有濃郁的地方建築特色。

歲月如歌,路孔以悠久的歷史培育了許多仁人志士。清道光翰林趙富生、抗日英雄趙宗麟又名柳乃夫、楊谙公夫人原四川省政協委員趙宗楷、早期三峽考察組織者之一趙松森、原國家科委副主任、中科院學部委員、國務院環境保護領導小組副組長趙宗燠等,以及國內外專家學者高級知識分子四十多位,真可謂人傑地靈。

與古鎮相伴的賴溪河更是榮昌文明的河流,兩岸翠竹成林連片,蕩舟於賴溪河可以隱約發現兩岸陡峭的石壁上的一些洞,這就是被人們稱之為蠻子洞的東漢崖墓。據統計,在古鎮的獅子坡、廟兒坡、彎店、胡家灘有崖墓群,公家山、電桿坡有獨墓,星星羅羅一百多。單室墓、雙室墓乘游船觀光低處可入室。沿河兩岸茫茫翠竹和東漢崖墓群以及傳說中的二十四個望娘灘形成特有的歷史景觀。

古鎮下游三華裡處半山崖上,隱隱洞天,梯級而上便是一方佛地“朝陽洞”,又名“潮陽洞”,原為巖墓,後改鑿為石窟,崖面長30米,高4.9米,明代造像3窟,共計36身。朝陽洞洞中有洞,洞洞相連,形成神迷奇觀。山門楹聯“朝陽山水千秋美美美,千洞菩薩萬代靈靈靈”。雖帶一定的迷信色彩,但它也從一個側面反映了當地人們祈求幸福的思想。

路孔地肥水美。水路、公路蜿蜒連著縣城昌元鎮,從古至今以水碼頭著稱。上可逆水行舟至大足龍水,順水匯沱江至泸州入長江,從古至今成為人們交易的中轉站。碧綠、曲折的水域上與保存完好的石質拱橋和平橋相得益彰。著名的“大榮橋”、“濟公橋”位於碼頭處。大榮橋全長116米,寬1.8米,厚0.5米,淺淺地鋪在溪河上,仿佛是一座倒映在水中的白塔,又好似一條銀色的玉帶伸向對岸。橋面兩側均有護橋墩,橋墩上原有龍頭龍尾石雕,可惜現僅存一處龍尾。橋面用巨大石板鋪就,每塊石板重約四五噸,初見者無不驚歎它那堅穩與宏大。橋板上清晰可見歷代人們足跡的踏道印痕,踏痕深處約10公分,深深的足跡述說著路孔歷史的滄桑。

路孔的橋很多,單是濑溪河路孔段便有十幾座,或平或拱,或半平半拱。每當夕陽西下,便是一番“古道西風瘦馬,小橋流水人家”的漁舟唱晚景象。

當夜幕降臨,路孔又長街寂寂。入夜更是繁星點點,原野如墨。辛勞了一天的路孔人民又進入那周而復始的夢裡水鄉。

有人說,路孔沒有什麼可看的。的確,她沒有大城市的華麗,沒有名山大川的雄偉,有道是“一沙一世界,一葉一如來”。吃多了大魚大肉,再到路孔品點兒地方的“母豬殼、酸菜肥腸湯、肥鍋肉”不也是別有一番風味。

| |

中山古鎮 手工藝的老時光

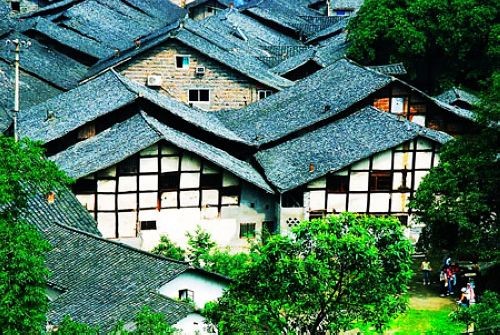

中山鎮位於重慶市江津縣境內,是重慶十大古鎮之一。古鎮依河而建,很似江南水鄉的風格,只是形成一條長三公裡的狹窄老巷。兩旁以清朝建築為主,保存的非常完好,加上 地面的青石板路,給人一種古老和諧的感覺。

中山古鎮俗稱三合場,又名龍洞場,地處江津市南部山區,距重慶市區125公裡,約一個半小時車程,與國家級風景名勝區四面山一脈相連。古鎮背山臨水,場鎮建築靠水而建,由龍洞、荒中壩、高升橋三條小街連接而成。以前,三合場曾是繁華的水碼頭,為川黔山區的商品集散地,目前尚存的南宋題刻共82字,記敘李脊用、魚子仙等泛舟游覽一事,境內還有漢代古墓葬枇杷巖墓群。

古鎮商鋪建築最具代表性,依山勢形成的商街縱向長1000多米,層層遞進,其風雨場的過街建築幾乎都是能遮風避雨不見天日的“封閉式”建築,由此設計,充分考慮到了川東地區雨晴不定的特點。建築多為兩層“吊腳樓”,下層為鋪面,樓上可住人,鋪面開間做得較大,且易組合;整座古鎮全系青色瓦片蓋頂,紅漆木板竹篾夾牆,圓柱承重,古樸凝重中透出原汁原味的巴渝人家風韻。

| |

塘河古鎮 青山綠水的溫柔

塘河古鎮位於重慶江津市西南渝川結合地帶,重慶市風景名勝區黑石山----滾子坪境內,東北面與白沙鎮毗鄰,緊靠成渝鐵路和長江黃金水道,西南面與四川合江接壤。古鎮現存明清古建築群近4萬平方米,主要分布為塘河古街區、石龍門莊園、廷重祠三大部分。塘河古街區占地2.8公頃,現存明清以來不同時代特征風格的古建築15000多平方米。古鎮街道依山而建,從河畔碼頭起呈階梯狀蜿蜒上揚。約長600米的主街連接著橫街子、廟巷子兩條小街,由三道寨門把持著。拾級而上沿街建築多以青石為基、磚木為牆、奇檐斗拱、雕梁畫柱、錯落有致、美不勝收。

看點:作為渝、川、黔交通要沖和物資集散地,塘河一帶很早就形成了舟馬不絕,商賈如雲的繁榮景象,沉澱著古鎮深厚而燦爛的文明歷史。

| |

走馬古鎮 小城大事的人生

渝州歷史悠久,淵源流長,周遭便多了古鎮。走馬場便是其中之一。古鎮裡一條青石板路起起伏伏延伸開去。走馬人善種桃,四周滿山皆是桃園,若三月裡,遍山桃花,著實誘人,鎮裡辦了桃花節,吸引了眾多在城裡悶得發慌的人來踏青賞花散心。五一花已落盡,卻有遍山的春桃,早桃已熟,盡可采摘。重慶人說到走馬,口裡只有桃花,難得有人能多了那份心,願多走幾步路,到走馬場看上一眼,觀觀這“花花世界”裡的古鎮中民居建築藝術之花,民風民俗之花。

交通:在楊家坪、南坪、石橋鋪乘西彭方面的車或者到白市驿再轉乘到金鳳一車,直到走馬或者在白鹭大莊園下車即可。市區到走馬車費2-5元。

特色:上午到走馬鎮參觀,若逢趕場天,還能買到正宗土雞老鴨、鮮蛋時蔬等等,然後至桃花山,嘗新鮮鮮桃和其它時令瓜果,中午在桃花山吃農家樂,水井豆花是一絕,飯後在桃園自采鮮桃,日西時分便能滿載而歸。

| |

松溉古鎮 十裡老街的沉靜

松溉瀕臨長江,距離重慶永川城區約40公裡,順江而下到重慶市區有143公裡,溯江而上到四川宜賓有229公裡,因境內有松子山和既水而得名。“一品古鎮,十裡老街,百年風雲,千載文脈,萬裡長江”,這就是總的形容松溉鎮的。 松溉古鎮律動的建築遺存、優美的自然景觀、豐富的人文遺址以及獨特的碼頭文化,給到過松溉的人留下了極為深刻的印象。

居住在喧囂城市的人,一踏入古鎮,即可感受到松溉鎮的“三清”:清幽的環境、清潔的石板路、清新的江風。松溉的獨特飲食文化也讓人游人回味無窮,鹽白菜、高梁酒。松溉醋、長江魚、鹽花生,謂之“五寶”,既飽口福,又能美容、健身。松溉的七絕更讓人流連忘返:一是明清建築,主意是吊腳樓、四合院、穿斗屋;二是祠堂和廟宇,以羅家祠堂、陳家祠和清潔寺為代表;三是石板路,蜿蜒曲折5公裡;四是夫子墳,即注經大師陳鵬飛的之墓;五是古縣衙,又稱老官廟;六是陳公堰,系明代水利工程,同時也是一處優美的自然景觀,故又稱飛龍洞;七是長江溫中壩,是重慶長江上游面積最大的中壩。

- 上一頁:儋州:新春游園萬民同樂 中和古鎮獅舞龍騰

- 下一頁:風景中的南岳古鎮(圖)