邈遠與親近——雙溪古鎮的元宵燈會

日期:2016/12/15 22:24:52 編輯:古代建築

有一道風景很邈遠,它潛藏在歲月的深處,從數百年前波波折折緩緩走來;有一道風景很親近,它屹立在現實的生活,在山鄉小鎮年復一年活靈再現。屏南雙溪,這個千年古鎮,以一場元宵燈會的民俗盛宴,抒寫著流轉數百年的文化傳承。

雙溪的元宵十七鬧,老人說這是祖輩留下的傳統。

2月8日,正是龍年正月十七,古鎮的大街小巷處處張燈結彩,節日的喜悅寫在一個個男女老少的臉上。“元宵燈會佳節,普天共享良辰,滿城清道除塵,四境張燈結彩。所有燈坪執事,尤當諸事鋪陳……”街頭巷尾的紅告示,是盛會的前言,仿佛也是古鎮居民對盛會的期待。穿梭在古鎮的青瓦石路街巷中,香火龍、鐵枝、花燈、舞獅、高跷……自發籌備燈會的忙碌人群隨處可見

點燃五香火龍

夜幕降臨了,平日裡三四千人的古鎮,湧來了上萬人,爆竹聲此起彼伏、煙花陣陣騰空。50米的香火巨龍在稻草編織的龍身上插滿了15000多支香,香煙袅袅缭繞,香火星光閃閃,栩栩如生。巨龍在夜色中吞吐著龍珠伴著鑼鼓節奏緩緩游出,古鎮頓時沸騰。鑼鼓聲、煙花爆竹聲、呼喊聲、腳步聲、歡笑聲……聲聲交織,仿佛游龍出海的濤聲,流淌在古樸的街道裡,喧鬧而又喜悅。

跟在香火龍後面的,是舞獅,又是一出別開生面的熱鬧。此獅高大威猛,據說它有中原文化的血統,也有閩越文化的細胞,南北文化的溶合,雖顯另類,卻盡展百獸之王的雄風。頑皮的孩童不斷地捉弄著雄獅,惹得它龇牙張嘴、甩頭擺尾,或跳、或竄、或立、或吼,其樂融融。

鐵枝

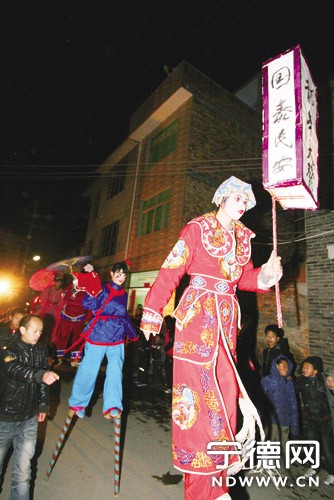

如潮的圍觀人群,截斷了表演隊伍。但見不遠處緩緩駛來一輛輛“花車”,聞名於世的雙溪民間絕技——鐵枝出場了。古老的技藝,裝飾著現代的燈光、音響,更顯雍容華貴。花車上一個十來歲的小姑娘,一副古典裝扮,單腳懸空站在一根直徑只有幾厘米的鐵桿上,另一只腳前傾踏空,在她的前方坐著兩個同樣古典裝扮的小姑娘,她們在“亭台樓閣”“石橋彩虹”裡,她們在“山川田園”“花卉樹木”中,專注著自己的表演,令觀眾仿佛置身那遠古的明清時代。花車緩緩前行,人群跟隨湧動,閃光燈不停亮起,手機、相機爭相留下那艷麗華貴的瞬間。在記者還沉浸在鐵枝神奇的時候,高跷、花燈、形態各異的神偶相繼而過,令人目不暇接……

高跷

近2個小時的燈會,記者更多時候是不由自主。蜂湧的人群,前堵後推,有時連挪步都困難,不免有些不能盡覽燈會全貌的遺憾。盡管如此,但這場民俗盛宴依然令人感到無限享受。享受,源自那數百年的文化積澱與傳承。活動組織者陸修干告訴記者:雙溪的香火龍起源於元末明初,距今已經有600多年的歷史,是當地最重要,也是最受群眾歡迎的春節民俗活動。雖然全國各地有各式各樣的舞龍,可全國目前只發現香港的香火龍跟這裡香火龍是一樣的,其他地方都沒有。雙溪鐵枝技藝也緣來已久,最早可追溯到北宋時期,興於明初。其他各項目大都始於明中後期,興於屏南建縣後的清乾隆時期。最“年輕”的高跷項目,也有100多年的歷史。

目光穿透歲月的經緯,思緒在沉醉中瞬間跳躍,這些民俗活動歷經數百年的歷史,至今仍保持古貌遺存在古鎮,能給我們傳統文化的傳承帶來啟發嗎?屏南縣文體局局長、屏南民俗專家蘇旭東認為,雙溪元宵民俗從組織、運作、信仰、會社等諸多方面均保持古貌不變,具有獨特的社會研究價值。另外,從明代雙溪初始廟會,到現在大型民俗活動,積澱著各個歷史時期的人文背景,體現著數百年的文化傳承,是研究人文社會歷史活動的活標本。

在中華數千年的歷史長江中,歷代文人留下了無數盛贊元宵燈會的佳作。“東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路。風蕭聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。”詞人辛棄疾的《元夕》就是元宵盛況的一段截屏。可如今,時空的改變褪卻了元宵的熱鬧,在更多地方、更多時候“鬧元宵”只是佳作的欣賞或是記憶深處的邈遠。但古鎮雙溪,“鬧元宵”依然古樸、依然熱鬧、依然吸引著四鄰八鄉的人潮,展現著令人向往的親近。年年歲歲元宵夜,歲歲年年燈依舊,雙溪元宵燈會從遠古走來,更希望它能依然走向遙遠的未來。(記者 張忠柱 王東東 文/圖)

- 上一頁:不可預知的美麗雲南古鎮

- 下一頁:央視《鄉約》欄目走進翔安新圩古鎮

-

没有相关古代建築