嶺南最大新石器時代遺址藏身台山核電站(組圖)

日期:2016/12/15 15:08:31 編輯:古代建築

發掘出土的文物。

工作人員正在考古發掘現場繪圖。圖片均為本報記者吳偉洪攝

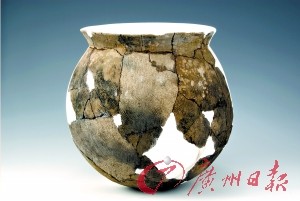

修復後的新石器時代用來盛放器物的器座。(圖片來源:廣州日報)

台山市赤溪鎮台山核電主場區轟鳴作響,一片3950平方米的沙丘上,散落著5000年前人們使用過的各種石器和陶器碎片,有些碎片上有被煙熏黑的痕跡。所有文物完全沒有移動,仿佛主人昨天剛走——昨日,記者來到位於台山核電主場區建設用地范圍內的台山腰古沙丘遺址,看到了這座保存完好的新石器時代晚期遺址。

此次考古發掘的領隊、廣東省考古研究所專家魏峻稱,以前,對於新石器時代的漁獵文化都只有零散的發掘,這是迄今為止,嶺南地區發掘出的面積最大、保存最完好的新石器時代晚期漁獵文化的“活動面”。考古工作於2008年7月初開始,預計全部發掘工作將在2009年1月中旬結束。

腰古遺跡第一發掘區工作現場(圖片來源:廣州日報)

修復後的新石器時代的陶釜(圖片來源:廣州日報)

斷裂的新石器時代的水晶飾物。(圖片來源:廣州日報)

生活生產分區清晰

“看,這是網墜,當時的人們用來捕魚沉網的。那些礫石是用來磨骨器的……”魏峻帶領記者走進這片先民遺址的第一發掘區。軟軟的沙丘之間,隨處是千年前先民們散落的陶片、石塊。“這些文物的位置完全沒有移動,保存得非常完好。”魏峻說。

腰鼓遺址坐落在核電主場區所在的腰古灣瀕海第二道沙堤上,距離現代海岸線約300米。整條沙堤長度近1公裡,大致呈西北—東南向。第一發掘區位於沙堤北端發掘面積3950平方米,為單純的新石器時代晚期文化遺存分布區,也是腰古遺址最重要的部分。

發掘現場,數十個10米×10米的探方整齊分布。在南部和東部,70多個較為規則的圓形或者長方形的柱洞圍標志著這裡是先民的房屋建築區,住房形態是古越典型的干欄式建築(底部離地);北部和西部是生產和生活區,先民們在這裡制造骨器、石器。陶器基本都是炊煮器和飲食器,包括大陶釜、各式陶缽、圈足盤和器座等;石器制作簡單,包括各類漁獵工具、加工工具和裝飾品。漁獵工具主要為各式石網墜;加工工具如砺石、石磨盤、石杵、石锛、石錘、凹石、石鑽等;裝飾品如石英或者水晶制成的環、玦。而在房屋建築區和生產-生活區之間空間,古代文化遺物的數量明顯較少,應該是類似“廣場”的屋前活動空間。

30厘米下有更早文物層

四五千年前,古越人在這片土地上生活勞作。而今,數十個現代人也在這裡“勞作”——他們是住在附近的村民,受雇於考古所從事短期的考古作業,工錢是每人每天55元。考古人員特地提醒:這片遺址上任何一小陶器碎片、石器廢料,都不能帶走。不過,在他們眼中,這些並不是值錢的玩意。

根據保存完好的文化遺存的形態特征和組合特點,魏峻初步判斷遺址的年代為距今4500—5000年。他認為,腰古遺址的發掘資料為研究珠三角區域新石器時代晚期海濱人類的社會和生活提供了理想的資料。

這片背山靠海的先民活動空間為何能保存得如何完整?魏峻分析說,這是因為這片區域的地理位置較為閉塞,交通十分不便,基本上沒有受到人為擾動。

魏峻還透露,第一發掘區首層活動面已完成發掘工作,接下來將進入清點文物的工作。而就在這個遺址下面30厘米處,還有一層更早的保存完好的文物層等待發掘。

■延伸

古代濱海越人如何生活?

愛戴石英磨成的首飾

遺址文物中,有眾多石英磨制成的環、玦,還有水晶磨制成的晶瑩剔透飾物,魏峻介紹,這些裝飾品由古人用簡單的石器磨制而成,並使用了拋光技術。

沒有掌握農耕技術

遺址背山靠海,淡水充足,捕漁工具最為集中,魏峻介紹,這表明遺址是典型的狩獵—采集社群的居所,海洋性食物資源在當地居民的生計活動中起主要作用,沒有跡象表明當地居民已掌握農耕技術。而且,該村落的人口規模十分有限,肯定不會超過百人,是社會生產力水平低、但高度自給自足的平等社會。

可能季節性遷徙

魏峻說,目前考古界對古代海邊越人生活方式有兩種看法,一種是認為長期居住在某一地區,另一種是認為在台風季節遷往內陸,漁產豐富時再遷回海邊。而腰古遺址古人使用整個村落的時間不長,也沒有發現動物或人類骸骨,表明這有可能是風暴來臨前村人遷離,也可能該遺址只是古人的季節性生活營地。

考古現場全是高科技

●三維激光掃描儀

首次用於田野考古,日租金5000美元

在黃土和石頭中間,記者看到一台碩大而精巧的黃色機器,機器連著一台電腦。電腦正在生成清晰的現場三維圖像,每一塊石頭、陶片都巨細無遺,就像是高科技電影裡常見的場景,與周圍的荒涼雜亂格格不入。

現場工作人員告訴記者,這是美國生產的徕卡三維激光掃描儀,一台儀器價值200萬元人民幣,以前主要用於化工廠管道修復資料的掃描,一年前,國內開始將其用於古建築修復、文物數據保存。像故宮修復、樂山大佛三維數據、秦始皇兵馬俑數據,都由這種機器完成。而用於田野考古、實現對考古發掘現場的三維掃測,這次是開全國先河。

令人吃驚的是,這台三維激光掃描儀每天的租金高達5000美元。但這麼高的價錢也是物有所值——魏峻介紹,以前依賴手工測繪,一個人測完一個探方(10平方米)需要兩天,而現在,3950平方米的面積,一台機器一天就可完成。當然,更重要的還是它無與倫比的精確性,它可以每秒測量50萬個點位的數據,測量精度達到1毫米,完全自動、快速、准確地記錄遺址的三維數據,並自動繪制考古遺存的三維影像。每件文物的體積、文物之間的距離,誤差不超過1毫米;多年以後,假使遺址被覆蓋,人們只需打開數據圖像,便可完整重現當年的現場。

●沙層加固新技術

18級超強台風也沒有吹塌它

除了這台眩目昂貴的機器,這次考古還使用了眾多新科技和新方法。首先是探方剖面的固化技術。沙丘發掘的遺址,最困難之處就在於探方四壁非常容易風化坍塌,擾亂古代文化層和遺物的原始位置。但記者在現場看到,探方四壁均勻堅固,據介紹,這得益於一種高科技的沙層加固技術。

魏峻說,2006年深圳鹹頭嶺沙丘遺址的發掘中,首次采用了以建築用膠對探方四壁加固的技術,當年獲得了全國田野考古二等獎。但當年用的膠水粘性太強,噴灑的農藥噴霧機水珠也還是有點大,會對沙層形成沖刷。這次使用的技術更加完善,使用的材料是一種俗稱“玻璃水”的更有效、環保的化學加固材料,噴灑也改成了空壓霧化技術,顆粒更細,噴塗更均勻,能夠使沙壁堅固而不板結。為形容它的堅固,魏峻說:“今年18級超強台風‘黑格比’來時,它也沒有塌。當然地震就不行了。”