拿什麼拯救古鎮古韻

日期:2016/12/14 10:04:34 編輯:古建築保護

?

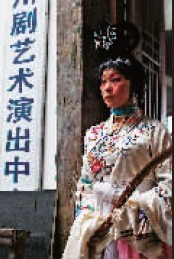

演出結束後,演員們都捨不得離開。

最後一場演出引來不少觀眾

對川劇團的演員來說,這也許就是他們最後一次在這個舞台上合影。

本場演出結束後,川劇團就要告別磁器口了。

昨日,刊載《拿什麼拯救你我的川劇團》一文,報道磁器口川劇團當天演出最後一場,引起眾多讀者關注。不少讀者表達希望川劇團繼續辦下去的願望。還有讀者到劇團現場表達資助的願望。

讀者熱心

有人鼓勁有人想捐錢

手機尾號6725的吳先生表示,希望川劇團繼續唱下去;手機尾號4276的楊先生十分痛心,建議把劇團的表演視頻發至網絡上;手機尾號8785的劉女士希望,大家齊心協力把川劇辦下去,號召企業、政府和廣大市民愛心籌款……

除了精神上的鼓勵,還有讀者表達了經濟資助的願望。著名書畫家方百川昨日與磁器口古鎮川劇團負責人接洽,表示願為劇團付房租。“我是個文藝人,喜歡文藝的東西。外人不看川劇,如果重慶人自己都不看,如何能傳承下去?”方百川說,尤其是在磁器口這樣的古鎮老街,川劇更能滲透出重慶的人文韻味。

一位姓顧的讀者也趕到劇團,表示願意提供資助。顧先生說,自己是個商人,在外地搞地產投資,從小喜歡川劇,不希望川劇一直這樣落寞,想出一份力。顧先生稱,自己通過市川劇團一位朋友了解到,雖然市川劇團有政府支持,但同樣也有很多困難的地方。而就他所了解的民間劇團,這十幾年來能維持下來的都很困難。

顧先生希望能用自己的一些經營理念,幫助磁器口川劇團走出困境,在找到合適的開班地點後,發展一些類似茶館的經營手段,把劇團重新搞起來。

演員上心

把所有行頭都用上

昨日下午,天下著雨。記者再次來到磁器口古鎮川劇團,演員們已經在認真扮裝。跟平常一樣,68歲的演員李明秀和老演員甘老師,還在樓梯間的過道裡化妝。不同的是,這次李明秀幾乎把自己所有的頭飾和裝飾品都穿戴上了,閃亮的飾品、鮮艷的油彩妝讓她顯得更年輕。“這些飾品都是我自己做的,今天演最後一場了,把它們都穿戴上。”李明秀說。

今年70歲的李祿岐專演丑角,他熱情地給記者介紹川劇裡的各種角色。李祿岐說,自己演戲多年了,算是個流動演員,哪裡有戲演就到哪裡去。“我演的角色是固定的,比如哪個團有丑角的戲,我就去演。”老人稱,如果磁器口這個劇團不演了,他就到雙碑的團去演,只是每周就要少演兩場了。

13歲的小演員羅心怡也要上台表演跳花旦。羅心怡的母親告訴記者,孩子以前看見川劇演員的服裝後,就覺得特別漂亮,想學川劇,現在跟著劇團的龍群老師學習,“雖然只學了一個月,孩子的熱情很高。今天是劇團的最後一場演出,但卻是她人生的第一場川劇表演。”

觀眾不捨

冒雨來看最後一場

下午1點40分,離開戲還有20分鐘,外面的雨下得更大了。內場前5排已基本坐滿。整個劇場沒有記者原以為的最後一場演出的景象,一切的陳設還是原樣,演員們也沒有過多地交談感受,只是在專心扮裝。見到有熟悉的老觀眾,便上前聊兩句“今天最後一場,以後不要到這裡來看戲了”。

記者注意到,現場多了許多年輕觀眾,還有幾位小朋友。幾位來自陝西的游客告訴記者,1日才到重慶,本來計劃4日到磁器口游玩,看到報道後,決定提前一天來磁器口看戲。“我們以前沒看過川劇,今天看了報紙後也想來看看。”游客薛女士說,盡管不一定能聽得懂,但在這樣的古鎮,坐在劇場聽川劇還是很有感覺。

家住石橋鋪的市民黃曉成和丈夫,一起帶著8歲的兒子也來聽戲。“老公的爺爺90多歲了,很喜歡川劇,本來也想帶老人家來看的,但他身體不好,而且下雨不方便,我們就帶兒子來感受傳統文化。”

在第一排的座位席最正中的位置,記者看到有一個座位上用字條寫著“月票座”,附貼著一張王仕良老人的照片。這位老人告訴記者,他是老觀眾了,沙坪壩幾個劇場都有他的月票座,貼著照片是怕來晚了座位被別人坐了。“我是鐵桿觀眾,最大的愛好就是看戲,這能讓我想起老重慶的生活。”

最後一演

收入比平時多幾百元

盡管快到開戲時間了,仍有不少市民拿著當天的,打著雨傘找到演出現場,有人還認出“賣票的就是報紙上寫的賀老大”。熱心觀眾張先生向記者感歎,小時候常看老人唱戲,其實並不能全看懂,但卻覺得很有味道。也許只有像磁器口這樣的老街,伴著川劇的鑼鼓唱腔,才能體會到老重慶的生活韻味。

開戲前,川劇團負責人賀清福再次向觀眾說明,本場是最後一場戲,明日起大家就不要再到這裡來聽戲了。賀清福表示,劇團正在向有關部門爭取重新找地方,“下半年如果重新開班,會通知大家的。”

到下午5點半左右,整場演出結束。或許是最後一場的告別原因,昨天到現場看戲的人比往常多了一二十個,有六十多人。記者了解到,當天的收入比平時有所增加,除了收入近700元的門票外,還有觀眾專門貼錢加戲,點名要看團長龍群表演變臉,整場演出收入大概有1000多元,比平時多幾百元。

拯救的不是劇團

是古韻

細雨打在磁器口石板路上,格外清脆;青磚石瓦被雨霧環繞著;特別朦胧。紅燈籠、大碗茶、名小吃,一件件混雜著老重慶味道的元素,吸引著游客和市民。盡管下著雨,不少觀眾昨天還是打著傘,到這裡來看川劇團的最後一場演出。

時代的變遷讓川劇不再流行,陳舊的戲台子漸漸離我們遠去,但拯救磁器口古鎮川劇團,不僅僅是拯救一個劇團,維持一二十個人的生計,更多的是為了拯救古鎮千百年來遺存下來的一種古韻,一種風情。像磁器口這樣的歷史老街,只有伴著川劇的鑼鼓唱腔,才能讓人體味到老重慶的生活韻味,才能讓人在“锵锵锵”的川音繞梁中,浮想起石板路上挑著貨擔游走的商販,吊腳樓裡往大碗茶裡奉茶的小二,光著膀子扇扇子打麻將的閒者……

- 上一頁:重慶應保護好老街 但不必偽造“古董”

- 下一頁:大圩 守望最後的古鎮