淄博市李家洞新發現大汶口文化遺址

日期:2016/12/14 12:20:17 編輯:古建築保護

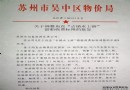

李繼生在看疑為鳥形空心三足鬹的灰陶殘塊。

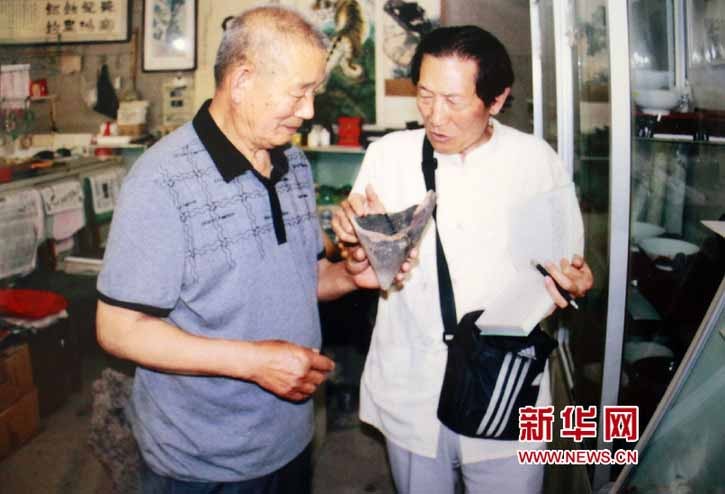

鬲足殘塊,疑為龍山文化遺物。

李繼生在山洞周邊實地考察。

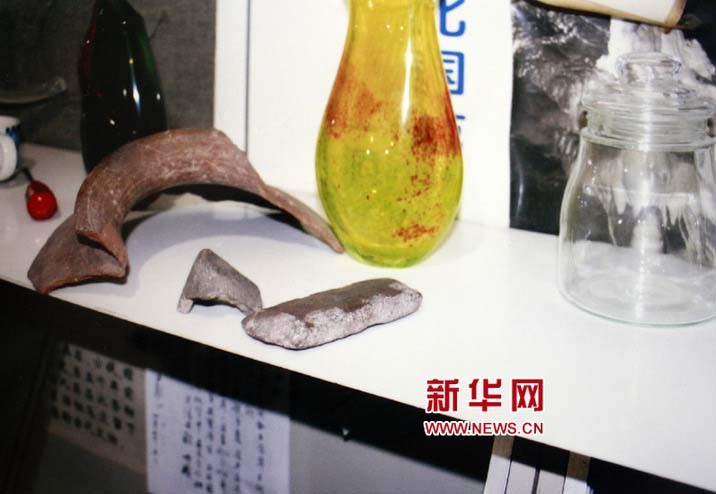

李繼生在山洞周邊撿到的疑為古動物化石。

梅氏犀角等化石。

大汶口文化是新石器時代文化,因山東省泰安市大汶口遺址而得名。分布地區東至黃海之濱,西至魯西平原東部,北達渤海南岸,南到江蘇淮北一帶。另外該文化類型的遺址在河南和皖北亦有發現。大汶口文化年代距今約6500—4500年,延續時間約2000年左右。

1959年在山東泰安、寧陽兩縣交界的大汶口、堡頭遺址,發掘了成百座墓葬,出土了大批獨具風格的文物。以後同一類型文化的遺址和墓葬在山東和蘇北的廣大區域也不斷發現,這就是大汶口文化。因首先發現於泰安大汶口,考古學家遂將此原生地取名為“大汶口遺址”,把以大汶口遺址為代表的文化遺存,命名為“大汶口文化”。大汶口文化的發現,使黃河下游原始文化的歷史,由4000多年前的龍山文化向前推進了2000多年。大汶口遺址為新石器時代遺址,1982年被國務院公布為全國重點文物保護單位。

在看到樵嶺前村李家洞的陶器殘塊後,憑借多年對大汶口文化遺址研究的經驗,李繼生推測,該錐形灰陶殘塊是大汶口文化時期的三足鬹的一足。“三足鬹是當年的炊具,有三個錐形足,用來做飯的。”李繼生說完,拿出與三足鬹圖片資料與他在當地鑒定灰陶時照片比對。

記者看到,灰陶錐形殘片與三足鬹的一足的確極為相像。這一發現讓李老欣喜若狂,他又對山洞周邊進行探訪。從當地人那裡得知,早些年,曾在李家洞出土未形成化石的古人“頭蓋骨”。但因沒有保存下來,沒法見實物考證,李老疑為是大汶口文化人。

李家洞周邊為原始動物化石群和古人類生活群

談到博山探訪李家洞之行的原因,李老介紹,他因之前考察齊長城時,結識淄博市博山區史志辦原主任焦方剛。因焦方剛現被樵嶺前村聘去編纂《樵嶺前村村志》,他被焦方剛邀請去幫助做該村風景區(包括齊長城、戰爭遺址)規劃。

“在當地,我是聽樵嶺前村老書記劉同金講當地一個樵嶺溶洞,裡面發現了原始動物化石群。”李老說,他對此非常感興趣,就在當地人的陪同下,前去探訪。

據了解,在上世紀80年代,樵嶺溶洞經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家計宏詳,山師大地理系古生物研究教授李舒,山東地質博物館副館長、高級工程師張希禹和山地質博物館自然部主任張生鑒定為“第四紀冰川(早期叫更新世,晚期叫全新世)原始動物化石群”。李繼生在當地還看到了由這些專家出具的鑒定報告。

在樵嶺溶洞裡,有出現於中更新世晚期猛馬象,其上方牙向上彎曲;有出現於更新世和全新世的披毛犀牛,頭上有前後排列的雙角。還有犀牛、西藏黑熊、虎等15種動物化石。這時期正是古人類出現的時代,約為30萬年至10萬年前。

而樵嶺溶洞和李家洞相隔不遠,李老在探訪完樵嶺溶洞,就去了李家洞。“這次出行,可謂是收獲不小,在樵嶺溶洞,看到了原始動物化石群,在李家洞,除了發現大汶口文化遺物,還有新石器早期的石鑿,商周時期至秦漢時的大罐殘塊,清代的火铳鐵彈。”李老說。

所發現的鬲(讀音lì)足疑為龍山文化遺物

在李家洞,李老並沒有止於現有村民發現的陶器殘片、化石,而是自己頂著烈日在山洞附近順著河谷進行了實地考察。李老發現了一些殘損的古代容器殘片,還有疑為古動物化石。

在看到村民提供的一種黑陶皮殘片時,李老眼前一亮,更是非常感興趣。“當地村民不知道這種黑陶是哪個年代,用來做什麼的。”李老說。

經過一番“甄別”,李老認為黑陶皮殘片可能是鬲足殘片。鬲足是一種煮食物的炊具。據他介紹,龍山文化誕生於泰山前後,最早於1930年在章丘城子崖被發現。龍山文化在大汶口文化之後,龍山文化最典型的器皿就是黑色“蛋殼陶”,薄如紙、聲如磬、亮如漆、堅如瓷。

由於目前找到的僅是黑陶皮殘片,沒法見黑陶器皿的全貌,因此,李老稱,所發現的鬲足殘片僅僅懷疑為龍山文化遺物。

李家洞一行,李老發現李家洞大汶口文化遺址,還發現了疑為龍山文化遺物,這對於研究大汶口文化和龍山文化都有著重要意義。

- 上一頁:石獅發現第三根“海峽人”骨化石

- 下一頁:石台境內首次發現宋代古墓