淳安老屋牆內發現大量古代牌匾

日期:2016/12/14 12:19:44 編輯:古建築保護

杭州淳安縣郭村鄉莊口村村民在整宗修譜時偶然“破”開了一棟老房子的一堵隔牆。然後,就發現了裡面的秘密。

幾乎被廢的老房子

牆壁內暗藏乾坤

破,或者立,沒有對錯,只有時機。很多時候,修建的初衷就是為了在今後有朝一日被“有緣人”拆除。

千島湖有一條支流叫鮑村溪,綿延發源於浙皖交界的大山連嶺,它流出郭村鄉經姜家鎮入湖。在這條溪流的一側有著名的瀛山書院,大理學家朱熹曾長駐於此講學。朱熹所描繪“半畝方塘一鑒開”以東約1公裡處就是莊口村,洪村長說,村裡最近很熱鬧,大家正計劃著修族譜。

幾個人為了尋資料進了一棟老房子,房子早在幾十年前就被閒置,無人居住,閣樓上隔過幾個房間,大隊工作人員曾暫住在這些房間內。

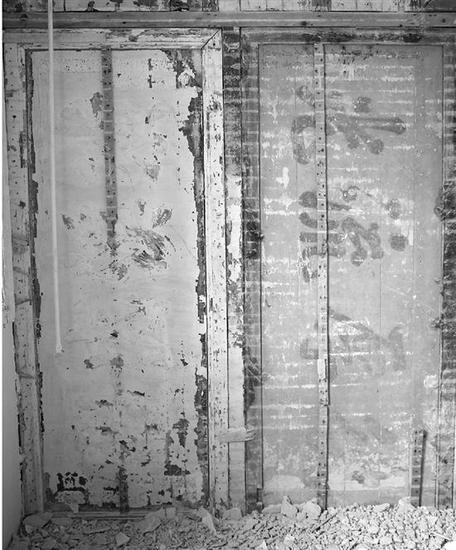

昨天上午,一位村民被一堵房間的隔牆吸引:這隔牆約20厘米厚,敲起來“咚咚”作響——這是一種和普通隔牆完全不同的聲音。他覺得農村房子隔牆的材質大多都是黃土,不應發出這種空響;如果哪一戶人家用木板做牆,那麼就不會在板材外面施以石灰,並抹平——沒有理由要把木板掩藏在裡面。

這位村民姓程,平時就有些“能耐”,想起這房子久無人居,於是找了個撬棍捅破了牆皮,他看到了木板——這和他的估計一模一樣。

正覺得失望,他卻發現了端倪:這些木板可不一般,背面用橫檔固定,正面竟十分光滑,細看下似乎還有字,字有描金。隨著牆皮一點點被剝離,他十分肯定這是一個漢字:“天”。

這是一塊牌匾,四周有邊框,漆成黑褐色,邊沿各有一條寬約2厘米的紅線,匾長約1.6米,高約0.8米,四個字:天賜純暇。這四個字的前後均有落款,字跡不清,但看這木頭的木紋顏色,直覺告訴他已經多年。

他的發現引得幾個同修族譜的村民十分好奇,於是大家又扒開了一部分牆皮,同樣的,厚約三四厘米的石灰牆皮下面也是一塊牌匾;再繼續延伸,又是一塊……

幾個人目瞪口呆,這到底怎麼回事?怎麼會有這麼多古代牌匾?到底是誰把它們砌進牆裡?是什麼時候砌進去的?為什麼要這麼做?

500年歷史的老村

一個被證實的傳言

其實,這是一個被證實了的傳言。

先來說說這棟老房子。它歸村集體所有,最先是一個小祠堂,後來被郭村鄉政府用作了臨時糧庫,存放的糧食除了稻谷,還有小麥和玉米。沒人知道這棟房子具體建於何時,村民只知道它的年紀比目前村裡任何一個人都大。

大概在20年前,或許更早,糧庫被搬離後,這棟房子許久再也沒人居住,平時多以鐵將軍把門。

和這棟實實在在的房子不同,莊口村還有一個傳言:幾十年前村裡曾有三四十塊歷朝歷代的牌匾,有官府監造頒賜的,也有狀元郎、進士或舉人題字的,很值錢。牌匾越多越能證明一個地方的人丁興旺和祖上繁榮——這個村曾以這些牌匾為傲。

但突然間這些被妥善保存在村裡的牌匾不見了。多年來有很多人試圖尋找,但都沒有結果。如果去問村裡的老人,老人只會說,還在,就在村裡的;再問具體的位置,就沒有人能講清楚了。“幾十年前的事情,誰還能知曉”。這句話往往會讓整個傳言變得更加神秘。

莊口村的這棟老屋裡發現牌匾的消息讓一個傳了幾十年的事情變成了現實——年輕人終於肯相信老一輩人說的話所言非虛。

“一個好地方,一個好方法,一個好傳承。”莊口村一個村民說,當初藏匾的人一定是有意的,這個人找了一棟沒人居住的房子,這樣保守秘密的時間會更長;以匾當牆外糊石灰更加隱蔽;正因為前面兩條使得這些牌匾在幾十年裡躲過了火災、躲過了破壞而完好如初。他說,明萬歷之前就有了莊口村,傳承至今已經500年,除了族譜的記載,這些牌匾成了村史的一個最有利實物證據。

至少已發現11塊牌匾

目前第一要務是保護

“誰能知道,它們被砌進牆裡了。”

“這些祖宗的牌匾還好嗎?一塊不少?完好如初?”

昨天的莊口村被周邊村民快速聚焦,很多人趕來一睹究竟:他們想知道這些老牌匾到底長什麼樣子,是誰題字,題了哪些字,題字的人有幾個狀元幾個進士。

村民委員會主任卻有點著急,他覺得首先應當“閉門謝客”。“目前並不知道有多少塊牌匾,沒有繼續‘發掘’下去,就怕一個不當心會對牌匾造成損傷。”他說,很多人知道這些牌匾的存在,甚至也引起過一些牌匾收藏者尋訪,保護是第一要緊的。

“盡管這些牌匾都有比較具體的所有者傳承沿革,但相關權利人很多,所以最妥當的方法還是統一保管。”他介紹,目前已經能看到字樣或確定是牌匾的木板共有11塊,其他房間隔牆還沒有被打開,無法統計具體數量。

記者也了解到,目前顯露“真身”的只有三塊牌匾:“年高德卲”、“熙朝人瑞”和“天賜純暇”,從落款看能初步確定一塊制作於明代,一塊是清代(乾隆五十一年)的,一塊是民國的。這三塊牌匾大小尺寸相差不大,除一塊是由官府頒賜外,另兩塊應該是由當地的鄉紳或進士舉人所題。

有沒有研究價值待考

相關部門已經介入

幾十年前突然消失的牌匾,很不經意地突然現身,這讓很多莊口村民驚訝興奮,失而復得是一種最為復雜的心情。

和之前“天天見”時的心情不一樣,“今天見”讓一些村民把目光移向了牌匾背後——它們值錢嗎?我能要回家嗎?

因為在牌匾的發現、“發掘”過程中引發了糾紛,當地公安曾到現場處理;加上不少牌匾的落款不清,無法斷定具體身份必須先期統一保存。所以村民想馬上把自己祖上的牌匾搬回家不太可能。

浙江浙聯律師事務所章林虎律師說,因為背景復雜,這些牌匾的歸屬問題不能簡單地定性。對於出處、傳承明顯的牌匾,村民完全可以主張要回——但這最後還是需要法律來界定和支持。他認為最好的也是價值最大化的做法是,設立文化禮堂,把牌匾作為一個村、一個族的歷史、文化見證進行展示。

至於這些牌匾值不值錢,記者也咨詢了省收藏協會相關專家,得到的結論是:牌匾從材質上劃分,主要有木質、石材和金屬三種,但以木質居多。為牌匾題字的,主要是當時的顯貴、名流和書法家,文字最常見的是真金字匾(在字上敷貼金箔)。除非題字人、牌匾的身份特別,該類東西的市場價值並不太高,更重要的是包含在牌匾中的文化、歷史信息。

還有一些問題依然沒有弄清:這裡總共有多少塊牌匾?這些牌匾分別制作於何時?是什麼人在什麼時候砌進牆的?為什麼會被掩藏在牆壁之內?最新的消息說,當地文化部門已經介入調查研究,相信不久就能得到答案。我們也將進一步關注。

- 上一頁:雷州朱家村發現清代石碑墓群

- 下一頁:遠安發現明代寺廟遺址