山西發掘金元明清墓葬172座

日期:2016/12/14 12:10:30 編輯:古建築保護

M2墓室結構圖

近日,山西汾西郝家溝金元明清時期墓地搶救性考古發掘取得重大成果,考古工作者較完整地清理了172座墓葬,出土各類器物200余件,此次發掘最重要的收獲是金元時期的3座磚雕壁畫墓,為金墓斷代研究提供了又一座准確的年代標尺,其保存精美的金元墓葬壁畫及雕刻等,考古研究價值頗高。

郝家溝金元、明清時期墓地位於汾西縣永安鎮郝家溝村北山梁上。2015年7月,汾西縣一個建設項目在施工取土過程中,發現了1座精美的金代紀年磚雕壁畫墓。同年8月,山西省考古研究所對其進行了搶救性考古發掘(編號M1)。隨後的考古勘探表明,在郝家溝村北這道山梁的南端,,現存長約150米、寬約30-50米的未施工區域內,竟保存了上百座宋金、明清時期的墓葬。根據考古學對遺址命名的一般原則,將這片古墓葬命名為郝家溝墓地。今年3月至7月初,山西省考古研究所、臨汾市文物工作站、汾西縣文物旅游局組成了聯合考古隊,對郝家溝墓地勘探發現的其余古墓葬進行了搶救性考古發掘。

發掘金元代墓葬4座

墓葬壁畫

為避免古墓葬的漏探、漏挖,此次發掘采用了整體揭露的方式,實際發掘面積約4000余平方米,比較完整的清理了一批金元、明清時期墓葬,數量共計172座,獲得了一批重要考古資料。其中,金元時期磚雕壁畫墓4座(1座殘),明清時期磚券墓7座,其余多為明清時期豎穴土洞室墓。出土各類器物200余件(套),主要有陶器、瓷器、鐵質文物、石質文物、銅錢、銅煙斗、鎮墓磚、鎮墓瓦等,收獲了一批重要考古資料。

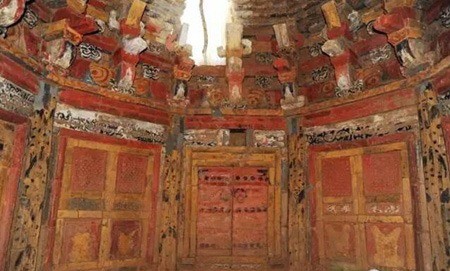

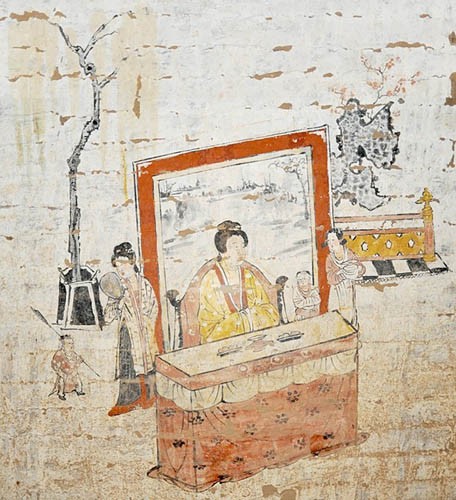

其中3座金元時期磚雕壁畫墓,是此次發掘的重要收獲,保存較為完整。M1和M2墓均為仿木構八角形單室磚墓,八角疊澀頂。特別是M1墓室,砌築規整,滿飾了磚雕彩繪,裝飾華麗考究精美,南壁開墓門,北、東、西三壁為磚砌假門。其中北壁假門為彩繪隔扇門,東、西壁為板門,門板上彩繪婦人啟門圖,東南、西南兩壁磚砌假窗,東北壁、西北壁分別彩繪男、女墓主人宴享圖。墓室壁畫上的筆法線條流暢,人物形態逼真,是同時期墓葬壁畫中不可多得的精品。墓室內出土有“大定廿二年”(1182年)紀年買地券,可以明確確定墓葬年代。

M2墓門為砌築仿木構造,兩層磚塊封門,墓室建築構件粗犷,時代特征明顯,四周墓壁板門彩繪婦人啟門圖和彩繪磚雕隔扇門等,從墓葬形制及墓地出土器物判斷,為金代墓葬。M153墓為圓形磚室墓,墓室壁上磚砌有板門、破子棂窗,磚雕儲物櫃、熨斗、交股剪刀等生活用具等,生活氣息濃厚,根據出土遺物及墓葬形制判斷,為金元時期。

另外,7座明清時期磚券墓,有大、小兩類,分別代表了兩個不同的家族墓區。其余多為明清時期豎穴土洞室墓。

相鄰遺址曾發現人面紋陶器殘片

汾西,是山西省臨汾市轄縣。相傳為周厲王所奔之彘地,北齊置縣,隋稱汾西,唐、五代沿用,北宋屬河東路平陽府,金初屬河東南路平陽府,貞佑三年(1215)屬霍州,元屬晉寧路,明、清以來屬平陽府,汾西解放後逐漸穩定歸屬臨汾地區(市)至今。

此次發掘源於汾西縣一個招商引資項目的選址,最終確定在汾西縣城西北約10公裡的永安鎮獨堆村委郝家溝村一帶。獨堆,就是2009年全國第三次文物普查期間,發現人面紋陶器殘片的獨堆遺址所在地。

獨堆遺址,位於汾西縣永安鎮獨堆村西。遺址東西南三面環溝,分布面積10萬平方米。西部斷崖上暴露文化層,厚0.5-1米。采集有西周的泥質灰陶罐、人面紋陶器;漢代的泥質灰陶罐等殘片。該遺址時代為西周時期和漢代。

山西省考古研究所研究員武俊華感慨,“獨堆遺址和郝家溝墓地,誰能想到,穿越數千年的兩類文化遺珠,在近在咫尺的獨堆村和郝家溝村先後出現。”