方方田夯築之美

日期:2016/12/15 2:16:59 編輯:仿古建築設計在中國快速城市化的今天,夯土建築離現代構建系統越來越遠了,它似乎已經成為一種過時的技術和材料,即使偶爾被那些實驗建築師拿來把玩,也無法阻止鋼筋混凝土大行其道的時代。

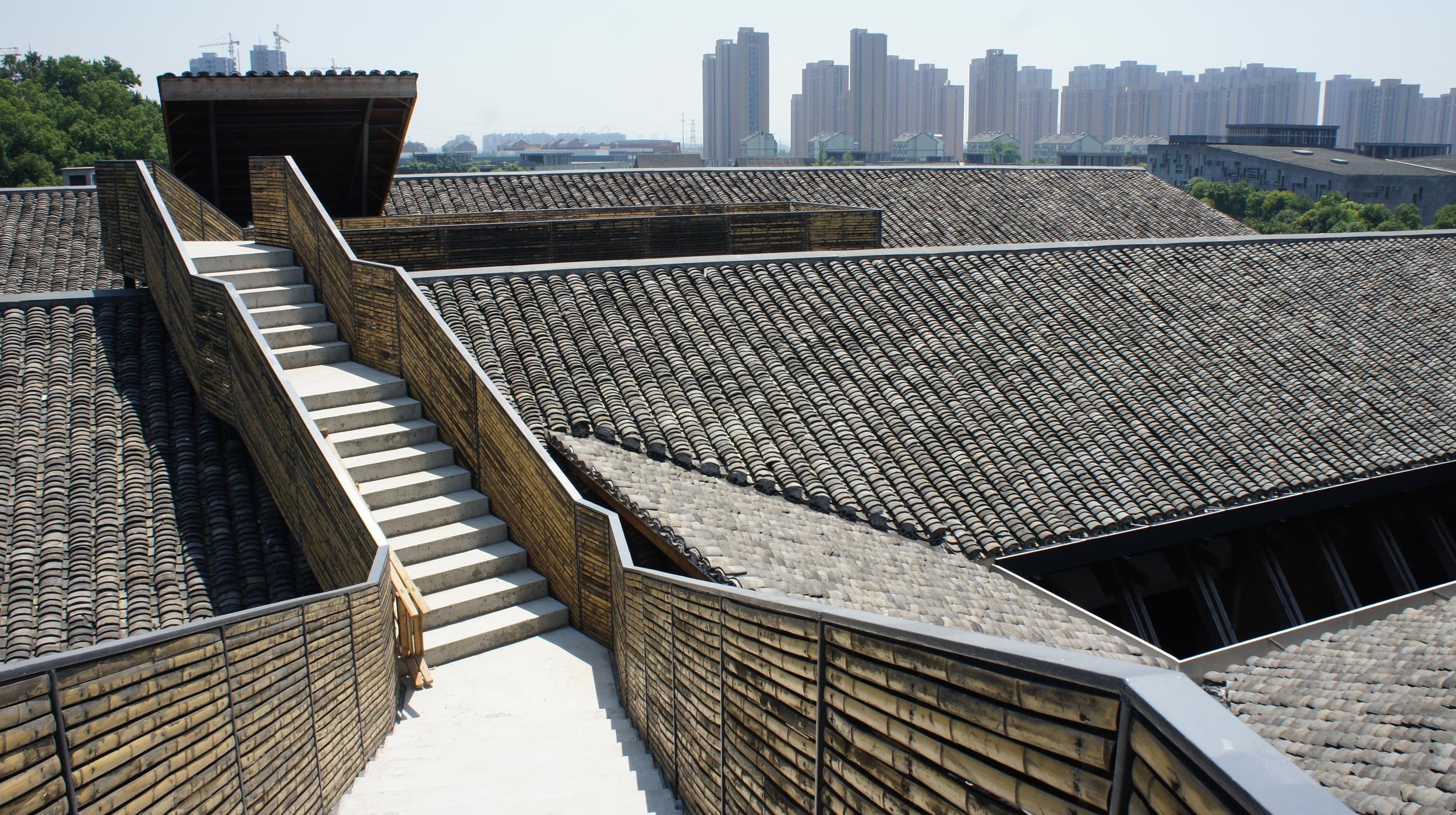

自去年參觀了王澍的象山美院專家樓之後,我似乎又看到了些許夯土建築新的生命和希望,不管怎麼說,這種努力是值得的,它至少代表著中國的一種居住傳統精神的不死。

那次象山美院之行,也勾起了我的許多夯土情節。由於從小在西部的農村長大,在那個地處偏遠而又寧靜優美的少數民族小村莊(恩施土家族苗族自治州),夯土建築曾是居住的主體,我有幸經歷和感受了故鄉的人們是怎樣利用夯土營造他們的詩意居所並在那裡世代勞作的。

當時村裡的夯土建築數不勝數,就連唯一的小學也是夯土所作,土牆托著青瓦,翠竹掩著屋頂,小溪繞著村莊,炊煙袅袅,牧歌回蕩……這種景象大概是我童年最深的記憶了。農民家的房子有從祖上傳下來的,也有自己新修的,祖上傳下來的有上百年的,牆面已經被柴火炊煙熏的變色,但是牆體在時間的作用下卻越來越堅固,而且冬暖夏涼,如果是大戶人家的房子,必有華麗的木作來襯托,加上精美的磚雕木刻,這種遺世獨立的美又不同於華美大氣的江南各派古建築,有著小家碧玉的純真和質樸。

如果有人家築新房,必選一個黃道吉日破土動工,請來道士祭酒,對土地崇拜和敬畏的精神可想而知。當時村裡面有專門的“師傅”(大概就是當時的建築師吧),他們有專門的夯土道具:板(木模具),石杵(將土夯實的工具),拍啪(用於牆面平整的工具)以及一些裝運工具。夯築這門技術也是祖輩流傳下來的,只要年輕力壯的男子基本都可參與這種夯土建造。當架上板,師傅們光著膊子吆喝著揮起石杵的那一刻,建築的意義就開始產生了。建新房子當時是人們一生中很重要的一件事,所以在這段時間裡,基本上是全家動員,村裡的親朋好友全來參與,男人干粗活,女人燒飯,當炊煙熏著牆上的漢子們時,漢子們會大聲吆喝著囑咐女主人菜要放辣一點,只有小孩子們在一旁打打鬧鬧對這種事似乎毫不關心。混著泥土的氣息,土牆一圈一圈的長高,不到一個月,就可以封頂了,封頂的時候也要舉行“上梁”禮,會放鞭炮慶祝,在這個過程中也是有村裡的木匠參與的,所有的木材都是取自附近的山林,當所有的木構屋頂完工之後,全村的人會齊心協力將一片片新出窯青瓦蓋好,這樣一間房子就算正式完成了。那裡面有男人汗水的味道,有女人廚房炊煙的味道,更有全村人忙活的身影……當在另一個黃道吉日,主人宴請全村親朋好友,高高興興的搬進新家的時候,其實這個新家已經真正的有了生命。

前不久就讀到過一段文字“營造,不是為了永存,而是為了營造本身所富含的無限樂趣和生存體驗;而棲居,也不是為了棲放精美的物品和財富,而是為了棲放心靈。”當重拾全村參與全家動員其樂融融來建造自己“家”的父老鄉親們的畫面時,這種感觸又多了好幾分,或許我們已經永遠無法回到那個時代了。

但是不知道從什麼時候開始,村裡的夯土建築慢慢變少了,取而代之的是一間間鋼筋混凝土蓋的洋房,只有少數老人依舊守著他們的老房子,或許他們住不慣那種需要開空調的白淨淨的房子,他們習慣生著柴火,抽著旱煙,搖著蒲扇,在屋檐下逗著飛來啄食的鳥兒,度過一個個春夏秋冬。

也或許,他們明白,只要他們一離去,這些房子也就沒有了。

“土木建築,不是永恆的石頭紀念碑,從建成之日起也許就已經走向腐朽和坍塌的廢墟之旅。”或許夯土建築正是遭受著這樣的命運,但是那種建造和居住的精神應該不滅,在這個物質泛濫的商品房消費時代,當我們存滿幾百萬住進一間漂亮的大房子的時候,也或許會有那麼一點點陌生。

photo

- 上一頁:南鑼鼓巷胡同住宅改造-極限住宅

- 下一頁:九鳳山百年梨園民宿改造