婺源紫陽民居

日期:2016/12/14 12:58:29 編輯:古代建築有哪些

這一帶農捨一律灰瓦粉牆,飛檐翹角。村捨的排列雖不很整齊,但都背山面水,錯落有致。在河流對岸的一個個村落與公路之間都有一種別致的木橋相通。這種木橋一般有十幾節木排構成,節與節之間用樹籐固定,接頭處有兩根較粗的樹木支撐在水中。上橋時,腳下的木板會發出吱呀吱呀的響聲。膽小的人走到橋頭會躊躇不前。連接村莊的橋頭旁,偶爾還會發現聳立著一塊鑿有圓孔的石柱。這是用來栓系木船用的。有這種石柱的地方多是舊時的碼頭。

據村長介紹,這個村莊分兩部分,相隔1公裡,共有200多戶人家。村裡的房屋多系明清(公元1368-1911年)建築。我們跟隨村長從路面鋪滿青石的小巷中穿來穿去。小巷曲曲折折,走在其間分不清東西南北。屋前屋後搭有瓜架,種有果樹,環境恬靜、幽雅。

村中有一座保存完好的宗祠建築。宗祠在婺源山鄉很普遍,它是舊時封建宗法制度下同族祭祀祖先和由村中德高望重的長老召集村民商議大事的地方。婺源的宗祠建築外部造型雍容大方,內部一般建有庭院、花園、二三個大廳和左右廂房等。房頂的木結構上都雕刻著人物鳥獸、古代戲文圖案。

婺源的許多住房對面都築有一座2米多高的照牆,牆頂用灰瓦搭檐,牆角處繪有花鳥圖案,中間有個很大的“福”字。山裡人認為照牆能聚祥光、迎瑞氣,有開門見福、福至家門的蘊意。

還有一個古老的村落叫李坑村。它建於北宋年間(公元960-1127年),有100多戶人家。一條小溪將村莊截成兩半。兩岸的住戶隔水相望,每隔20米左右,就有一座小木橋或石橋相通。我們走進一家屋頂雕有獅子頭的民宅,從前廳去後廳時,發現還有個別致的小庭院,中間是一個5米見方的魚池,池邊靠著正屋建有觀魚閣,是主人一家消遣之處。院內有一棵很老的桂樹和一棵紫薇樹,根據村譜的記載,那棵紫薇樹已有800多年的樹齡了。主人說,這棵樹年年萌發新枝,紅花滿樹,被村人稱為“花神”,所以備受珍愛。

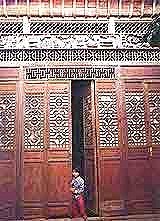

離紫陽鎮20公裡的黑口鄉,有個叫延村的村莊,是清代(公元1644-1911年)外出經商的人不惜重金在家鄉營建的,現尚存古民居57幢。我們在古民居群中穿堂入戶,左轉右拐,仿佛走進了一個個藝術的殿堂。這裡的民居造型和工藝尤其講究。屋外面建有高牆,圍成一個長方形的院子,院內青石鋪地,砌有石板花台,並置有石桌石凳和石缸石槽。正屋的大門也很氣派,一律用青石板或水磨磚作門楣、門框,門樓上雕有鳥獸花草人物等,屋內結構多為一二層的木構架,分前廳、中廳、後廳,廳廳有廂房,前後兩廳間皆有方形的天井,為屋內采光之用。房頂木梁、窗棂、門楣上刻滿了各種圖案,雕工精致。延村民居還有一個最大的特點,就是門多,有大門、二門、正門、偏門、耳門和後門。建這麼多門有什麼用呢?當地人告訴我,全村的房子戶戶相通,門多便於貫穿。如遇雨雪天,可由屋內從村頭走到村尾而衣衫不濕。

漫步小村,可以看到一種特別的門、窗:大門的左右上方各有一個長形的小窗,門和窗上都有像眉毛一樣的檐角。這樣的布局酷似人的臉:大門像嘴巴,門檐是鼻子,兩個小窗又好像人的眼睛,上面還有濃濃的眉毛,有趣極了。

村裡有一幢古民居叫“敬序堂”。屋主人俞錫泰先生熱心地領著我們一處一處參觀。這裡有6個天井,寬敞明亮,樓有回廊護欄。一間簡樸的書齋向一個小庭院,院中一面牆上有一個葫蘆形壁龛,它的上方雕有“敬惜字紙”的字樣,據說婺源一帶的讀書人從小就知道愛惜字紙的道理,書寫過字的紙從不亂丟,而是恭恭敬敬地將其焚燒,以表達對文字的尊敬。

推薦閱讀:

土司莊園 畢節瑰寶

客家圍龍屋與圓土樓之異同

泉州別具特色的貝飾古民居

藏式住宅