天下第一奇山——峄山

日期:2016/12/14 10:20:45 編輯:中國古代建築

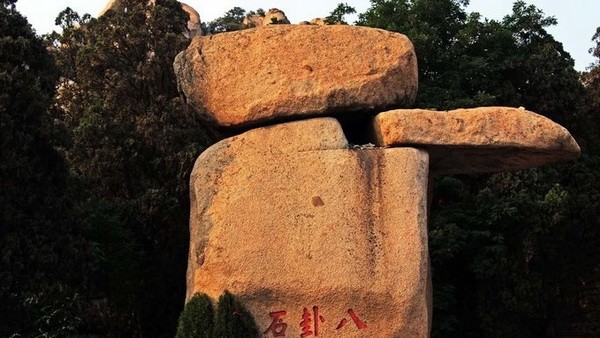

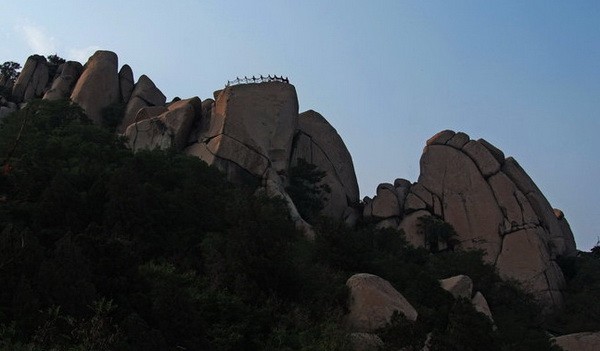

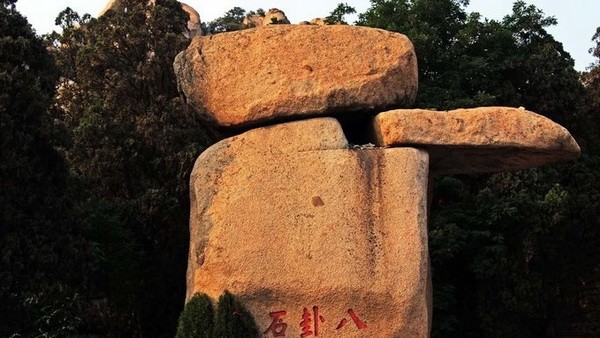

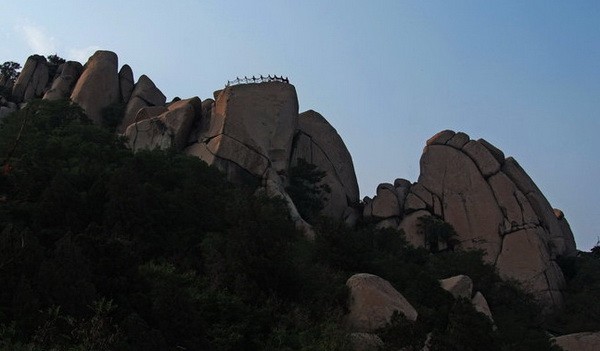

峄山位於中國歷史文化名城——鄒城市郊區的偏東南方向,20華裡處。峄山雖不高非常奇特,山不大而之秀麗。該山特點好似堆積不同大、小的卵石。正如民間神話傳說:古女禍補天剩余石塊,恐遭受地震和大風卷起,飛滾鄉野,危害民間,故將石塊堆起形成一山,故名曰:“峄山”。

峄山約二十五億年前太古時前,前後已經歷了三次沉沒,四次上升的發育。早在二十五億年前的太古時期,山東省的中部地帶為古海槽的一部分,從地表面上來看,堆積泥、砂資和火山物資巨厚的地層。在混沌中緩慢的演變、進化,在一次突然爆發的強烈的造山運動中,地層褶折隆起,地下巖漿向上噴發,侵入到覆蓋的地層之中,並竄出地表,而後隨之地殼的不斷運動,該山突出地面,這是該山的第一次上升。在六億年前的古生代早期,華北地區大幅度的下降,該山再次沉沒於大海中之,四億年前,華北地區又整體上升,海水退卻,而形成大陸丘坦。這次是該山第二次上升。三億年前,華北地區又整體下降為淺海湖沼。氣候溫暖濕潤,樹木茂盛,大量林木被埋在泥砂、土層之中,形成煤層。該山第三次被覆蓋深厚的巖石層之下,一億年前,造山運動又一次興起,地殼巖層斷裂,此升彼落,谷峰交錯,該山隨之快速抬升,得到第三次上升。三千萬年前的喜馬拉雅山造山運動中,地塊斷裂加強,加上各種復雜的地質作用,該山得到第四次抬升。奇姿異態巍然屹立於世,這就是迄今的“峄山”。

峄山又名繹山、山的周長為10公裡有之。占地面積為8平方公裡,海拔高度582.8米。該山位於泰山的稍偏東南方向,距離約110公裡。峄山所占地理位置極其獨特而優越,尤其是峄山的東、西兩側,緊臨貫穿全國南北的五條大動脈——兩路、兩鐵、一運河。該山東鄰京福高速公路、京滬高鐵;西靠104國道、京滬鐵路、京杭大運河;該山前的懷抱“邾國故城”,南有葛山;北至魯國故都;交通極為方便。再瞻遠四周,東至臨沂、西至荷澤、南至徐州,北與五岳之尊的泰山—脈相連,素有“鄒魯秀靈”“岱南奇觀”之美譽。峄山在歷史典籍中,早在春秋戰國時期,相傳道家創始人老子李耳曾在此山修練。爾後歷代仙典貫耳,被道家稱為“妙光洞天”。不僅如此,峄山亦是道、儒、佛教的文化聖地。

自秦始皇統一中國後,於公元前219年,東巡郡縣,登峄山刻石記功,並祈禱“天下太平、國泰民安。”秦始皇後,又有歷代帝王相繼來鄒登臨峄山封禅,求長生不老仙藥,自隋唐開始,在峄山展開大規模的營造廟宇、寺院、樓台、亭閣、豎碑、刻石,將峄山裝扮的如此美麗,引人入勝。古往今來,歷代帝王、將相、文人墨客,來峄山觀光攬勝,提筆揮毫,在峄山之上留下了佳句詩作,讓後人贊不絕口,回味無窮。

峄山不僅是文化的幽靜勝地,亦是歷史上的兵家戰略要地。相傳:曾在戰國時期縱橫鼻祖,大軍事家鬼谷子,率起弟子蘇泰、張儀、孫膑、龐涓相續登臨峄山,研究兵法。爾後,魯昭公、魯哀公廢盟征閥峄山之陽的邾國,邾國黎民視峄山為鎮國之山,誓死保衛。晉代永嘉元年至永嘉七年(307—313)太慰希鑒(山東金鄉縣人,書聖王曦之之岳父、西晉三閒之一)統領五萬大軍駐守峄山,唐朝唐王征東,宋朝時北國金元術犯中源南侵,都曾在峄山駐軍扎寨數日。元末官逼民反,鄒縣義軍隱藏於峄山洞中,襲擊元朝官兵等。

峄山在歷史上為兵家戰略之地,歷代戰火頻仍之中,峄山上的生態環境、各大景點、廟宇等,屢次遭受破壞。尤其是1937年日寇侵華之時,以及五十年代初期,一場破除迷信之風雲席卷全國,在這種形勢下,全國各地展開了聲勢浩大的這一政治運動,此時,將峄山的民族建築、文物古跡,廟宇、景點等,盡皆毀之一空,慘不可忍,使這顆齊魯大地上的燦爛明珠,暗淡無光。

峄山約二十五億年前太古時前,前後已經歷了三次沉沒,四次上升的發育。早在二十五億年前的太古時期,山東省的中部地帶為古海槽的一部分,從地表面上來看,堆積泥、砂資和火山物資巨厚的地層。在混沌中緩慢的演變、進化,在一次突然爆發的強烈的造山運動中,地層褶折隆起,地下巖漿向上噴發,侵入到覆蓋的地層之中,並竄出地表,而後隨之地殼的不斷運動,該山突出地面,這是該山的第一次上升。在六億年前的古生代早期,華北地區大幅度的下降,該山再次沉沒於大海中之,四億年前,華北地區又整體上升,海水退卻,而形成大陸丘坦。這次是該山第二次上升。三億年前,華北地區又整體下降為淺海湖沼。氣候溫暖濕潤,樹木茂盛,大量林木被埋在泥砂、土層之中,形成煤層。該山第三次被覆蓋深厚的巖石層之下,一億年前,造山運動又一次興起,地殼巖層斷裂,此升彼落,谷峰交錯,該山隨之快速抬升,得到第三次上升。三千萬年前的喜馬拉雅山造山運動中,地塊斷裂加強,加上各種復雜的地質作用,該山得到第四次抬升。奇姿異態巍然屹立於世,這就是迄今的“峄山”。

峄山又名繹山、山的周長為10公裡有之。占地面積為8平方公裡,海拔高度582.8米。該山位於泰山的稍偏東南方向,距離約110公裡。峄山所占地理位置極其獨特而優越,尤其是峄山的東、西兩側,緊臨貫穿全國南北的五條大動脈——兩路、兩鐵、一運河。該山東鄰京福高速公路、京滬高鐵;西靠104國道、京滬鐵路、京杭大運河;該山前的懷抱“邾國故城”,南有葛山;北至魯國故都;交通極為方便。再瞻遠四周,東至臨沂、西至荷澤、南至徐州,北與五岳之尊的泰山—脈相連,素有“鄒魯秀靈”“岱南奇觀”之美譽。峄山在歷史典籍中,早在春秋戰國時期,相傳道家創始人老子李耳曾在此山修練。爾後歷代仙典貫耳,被道家稱為“妙光洞天”。不僅如此,峄山亦是道、儒、佛教的文化聖地。

自秦始皇統一中國後,於公元前219年,東巡郡縣,登峄山刻石記功,並祈禱“天下太平、國泰民安。”秦始皇後,又有歷代帝王相繼來鄒登臨峄山封禅,求長生不老仙藥,自隋唐開始,在峄山展開大規模的營造廟宇、寺院、樓台、亭閣、豎碑、刻石,將峄山裝扮的如此美麗,引人入勝。古往今來,歷代帝王、將相、文人墨客,來峄山觀光攬勝,提筆揮毫,在峄山之上留下了佳句詩作,讓後人贊不絕口,回味無窮。

峄山不僅是文化的幽靜勝地,亦是歷史上的兵家戰略要地。相傳:曾在戰國時期縱橫鼻祖,大軍事家鬼谷子,率起弟子蘇泰、張儀、孫膑、龐涓相續登臨峄山,研究兵法。爾後,魯昭公、魯哀公廢盟征閥峄山之陽的邾國,邾國黎民視峄山為鎮國之山,誓死保衛。晉代永嘉元年至永嘉七年(307—313)太慰希鑒(山東金鄉縣人,書聖王曦之之岳父、西晉三閒之一)統領五萬大軍駐守峄山,唐朝唐王征東,宋朝時北國金元術犯中源南侵,都曾在峄山駐軍扎寨數日。元末官逼民反,鄒縣義軍隱藏於峄山洞中,襲擊元朝官兵等。

峄山在歷史上為兵家戰略之地,歷代戰火頻仍之中,峄山上的生態環境、各大景點、廟宇等,屢次遭受破壞。尤其是1937年日寇侵華之時,以及五十年代初期,一場破除迷信之風雲席卷全國,在這種形勢下,全國各地展開了聲勢浩大的這一政治運動,此時,將峄山的民族建築、文物古跡,廟宇、景點等,盡皆毀之一空,慘不可忍,使這顆齊魯大地上的燦爛明珠,暗淡無光。

- 上一頁:峄山略探

- 下一頁:世外桃源 陝西最西古鎮絕美青木川

熱門文章

熱門圖文