沙溪全鎮建築物限高50米

日期:2016/12/14 9:52:30 編輯:中國古代建築

南京3月20日電(記者 徐允上 高振華)“古巷同戶寬,古街三裡長,古橋為單孔,古宅均挑梁,戶戶有雕花,家家有長窗,橋在前門進,船在門前蕩”。為切實保護好這幅精美典雅的水鄉風俗畫,太倉沙溪鎮近日專門請來上海、南京的專家學者,就古鎮現有建築物的保護開發,定下了從核心區向古鎮區延伸,進而覆蓋新鎮區,全鎮所有建築物限高50米的規矩。規矩一出台,去年底已經確定即將動工的三項超高工程,也經過協商近日及時發出了“削高令”。

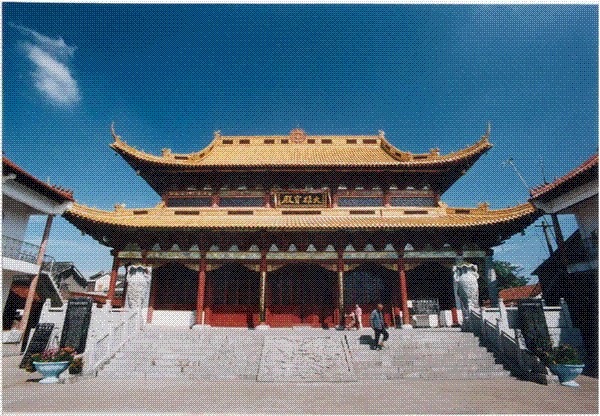

在修舊如舊的沙溪古鎮核心保護區,記者看到,三裡古街上錯落有致、鱗次栉比的民居,七浦河兩岸造型各異、古樸蒼老的河棚,寧靜淡雅中透出靈動。從事了10多年古鎮保護開發工作的宣傳委員樂琦告訴記者,沙溪鎮是個有著1300多年歷史的古鎮,又是中國歷史文化名鎮,為了把古鎮保護好、開發好,歷屆黨委、政府動了不少腦筋,想了不少辦法。最近這幾年,沙溪鎖定改善民生,激活旅游的目標,集中部分人力物力財力,對全長1.5公裡的古街區分三期實施立面粉刷、三線入地、管網入戶,並在當地居民配合下進行了保持原汁原味的舊房改造,收到了事半功倍的效果。

“小時候外婆、父母帶著我們四兄妹擠在前後三進的老屋裡,記得是南邊鬧猛北邊靜,因為南邊是與老街平行的七浦河,當時賣水產的、賣蔬菜的每天會搖著小船從河邊經過,哪家需要什麼,只要守在吊橋邊喊一聲,或者從沿河房間裡把放著鈔票的籃子吊下去,就能把選定的水產或蔬菜吊上來。到了上世紀九十年代,南邊河裡有輪船、機帆船,北邊街上有三輪車、自行車,兩邊變得一樣鬧猛了,但房子顯得破舊了,風吹得進,雨落得進,河水慢慢變味不能淘米洗菜了,馬桶問題又一時解決不了,只好暫時搬走,直到20年後老街改造時再回來。”年逾六旬的張振文、沈錦亞夫婦是沙溪古街上的老居民,走進他家前後三進總面積約230平方米的房子,靠街是門面房,中間、沿河下層是吃飯間、會客室,上層是兩只配有衛生間的房間,房間內空調、電視、電腦、冰箱要啥有啥,廚房間、洗手間全配套了,河棚間改造後,既能晾衣服,又能觀風景。現在,在蘇州工作的兒子媳婦一有空就會住到沙溪來,小孫女每次來了都不想走,說這裡前門有街,後門有河,實在太方便了。

鎮黨委書記樓曉舟坦言,古街、古建築是沙溪歷史文化的積澱,更是沙溪經濟社會發展的動力。只有居民的日子好過了,老百姓的生活質量提高了,沙溪的旅游才會充滿活力,經濟發展才有強大引擎。“自從定出沙溪全鎮建築物限高50米的規矩後,沙溪的古鎮保護開發循序漸進,復制1.5公裡核心區的成功經驗,開發保護區域也正由帶狀向塊狀,由核心區向整個古鎮區延伸,3平方公裡的新鎮區開發也已同步啟動。”樓曉舟說:“不管開發到哪裡,沙溪將始終不忘古鎮保護,始終保持江南水鄉的風韻,始終將全鎮的建築物限高在50米以內。”

- 上一頁:世界城市建設和名城建築遺產保護

- 下一頁:建築保護缺位致古鎮開發“千鎮一面”