廣州市十香園的滄桑

日期:2016/12/15 0:47:40 編輯:中國古代建築

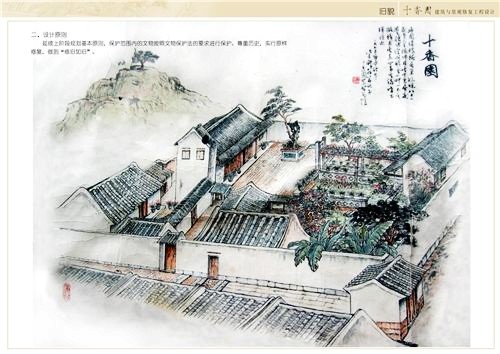

十香園位於廣州市海珠區江南大道中隔山村懷德大街3號,於清朝道光十二年(1832年),是嶺南畫派鼻祖居巢和居廉的居所及授徒的地方,初名“今夕庵”,又名“隔山草堂”。該園為嶺南式的庭院建築,屋前有院落,院落裡有“嘯月琴館”、“今夕庵”、“紫花梨館”等主要建築。園門口朝街,倚海珠湧,面積近700平方米。“今夕庵”毀於日軍侵華時期,現僅剩下當日“今夕庵”夯土牆一堵。“紫花梨館”木匾為清末書法家居巢之孫居秋海所題,門前還有一對聯,曰:“月在凝枝梢上,人行未麗花間”。當年,居巢和居廉為方便寫生和授徒示范之用,在庭院裡種植了素馨、瑞香、夜來香、鷹爪、茉莉、夜合、珠蘭、魚子蘭、白蘭、含笑十種香花,故額其園名曰“十香園”。十香園內存有隸書“十香園”木刻匾額,為150年前的鹹豐十一年(1861年)楊其光所書。園內瓦房三間,東為客廳廚捨,南為居室二間,北是居廉讀書、作畫、調琴、授徒的紫梨花館和嘯月琴館。屋前庭園種植有花木盆景,並配襯太湖石。該太湖石是居廉六十大壽,他的學生送給他的賀壽禮物。門前紫籐花徑上有石額:“居廉讓之間”,這是居廉晚年對居室的謙辭。

十香園,先是居巢居住與授徒,居巢的畫室額曰:嘯月琴館。居巢年長居廉十七,自小學習書畫,年輕時已漸有名氣。堂弟居廉傾慕兄長的才藝,追隨兄長學藝,形影不離,當時居室額曰隔山草堂。道光二十八年戊申(1848年),居氏兄弟結伴游歷廣西,自此繪畫技法大有進步,游歷八年,收獲不少,返回廣州,依故裡營建十香園,同治四年(1865年)起,在十香園開館授徒。在繼承傳統繪畫筆墨與技法的同時,師法自然,增添了作品中新的內容,並追求作品形神兼備,突破了前人畫法,創造了撞水、撞粉的繪畫技法,成為居派繪畫的一大特色。以後高劍父、陳樹人等三十多人相繼入室拜師學藝,一時桃李之盛,直可冠絕嶺南,開近代美術教育之先河。這批學生得到居廉啟蒙而創立“隔山畫派”,後又接受東洋畫法的影響。民國成立後,高劍父、高奇峰兄弟得廣東軍政府的資助,在上海出版了《真相畫報》,向全國展示嶺南畫家的藝術風格,開始形成“折衷中外,融合古今”的嶺南畫派,故又稱“折衷畫派”。

居廉於清光緒三十年(1904年)去世,享年77歲。從此十香園無人掌管,故居仍是居氏後人居住。居氏後人經濟拮據,無力維修如此大的院落,該園經歷了近180年的風雨,日漸破落凋零。1983年廣州市人民政府將此園定為廣州市文物保護單位。

此後,經過二十多年的廣州市政協和海珠區政協委員锲而不捨的呼吁,十香園的保護和修葺工程正式在2007年5月16日啟動。歷經解決居氏後人安置房的購置、“二居”靈骨的遷葬、“十香園”產權的置換等一系列難題,經過兩年多時間,終於將破落了的按照歷史原貌修葺復原如舊,重現昔日的歷史風貌,並在旁邊建了嶺南畫派展覽館。

- 上一頁:水鄉周莊協奏曲

- 下一頁:誰遺棄了河南伊川書院?