鎮江靈鹫寺古建築群年久失修

日期:2016/12/14 21:38:14 編輯:中國古代建築

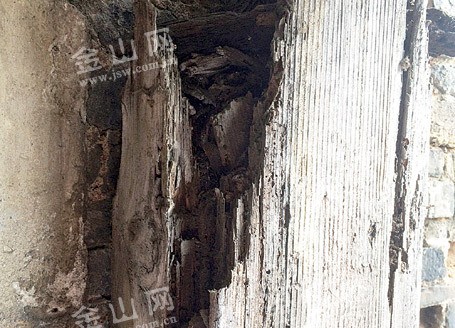

靈鹫寺古建築群年久失修 位於市區風車山上,有一處鮮為人知的古寺廟,被稱為“靈鹫寺”,有100多年的歷史,雖然寺廟的名稱及由來已難以考據,但古廟的建築群依然存在,這些老宅相連成片並依山而建,占地面積達800多平方米,幾乎成為市區最古老建築之一。 歷時百多年的風雨,如今的古廟建築君早已破落不堪,但由於歷史及現實等諸多因素影響,至今這裡依然住著24戶居民,共70多人,居民們的生活環境較差,更令人擔心的是年久失修的老宅隨時可能倒塌,“古廟危機”始終籠罩在70多位居民頭上。 24戶居民仍住在古寺廟院落中 沿著潤州山路向北拐上風車山,再順著一條一米多寬的小巷向東蜿蜒而行,記者注意到,這條小巷的名稱就叫“靈鹫巷”,上了年紀的居民告訴記者,當年靈鹫巷可能就是因靈鹫寺而得名,而如今靈鹫寺的名稱幾乎無人知曉,但靈鹫寺的古建築群依然保留著。 在靈鹫巷的東端,記者看到一處青磚古建築圍牆,圍牆上有一石拱門通入古寺的建築群,如今這裡的門牌分別是厲家塘後137號與138號。拱門的上方有一塊嵌入青磚的白色石質牌匾,石匾上刻有“福善禅林”四個大字,居民表示,這塊石牌匾的材質類似於白礬石,有100多年歷史,而古廟裡的建築群建成的時間可能更早。 當地居民已經說不清靈鹫寺建成的大致情況,記者多方調查了解到,靈鹫寺建成時間應在清末,當年香火很旺,到民國時最盛,其中民國時聞名全國的兩大高僧可成和尚與圓湛和尚曾在此剃度,寺院內還有眾多僧人,後來隨著時間推移,加之戰爭等因素影響,靈鹫寺逐漸衰敗。 1949年新中國成立後,靈鹫寺古建築群曾一度是部隊的臨時駐地,後作為省軍區工程隊職工及家屬宿捨,目前如今部分省軍區工程隊職工仍然健在,在此居住在此的居民主要是省軍區職工家屬以及他們的後代。 危機四伏:古宅搖搖欲墜,居民驚恐中度日 穿過石拱門,記者眼前是連成一片的古建築群,以老式平房及磚木結構的兩層小樓居多,屋頂都是黑色瓦片,屋內多以木結構圓柱、木橫梁為框架,屋頂天花板上整齊排列的條磚較為少見,居民稱這可能是當年古廟的僧人采用的建築方式。由於年久失修,這些條磚經常老化斷裂而自行落下,居民們為此時常擔心不已。 今年78歲的張庭康告訴記者,他當年是省軍區工程隊的職工,主要為部隊從事建築施工等工作,部隊撤離後,工程隊也解散了,他與其他職工被留在此地居住,如今已有50多年了。張庭康表示,當初住進古寺廟時,建築相對完好,特別是木結構的框架,連接處都是用木質榫頭連接,沒有一根鐵釘,非常堅固,但隨著時間推移,屋頂老化漏水嚴重,木柱橫梁等被大量腐蝕,老宅安全令人擔憂。 記者來到住在二樓的劉素梅家中,沿著木樓梯上樓時發現,樓梯已有多處腐爛破損,走在上面不時發出“吱吱的”響聲,而劉素梅家門的木走廊已經嚴重變形,並向外傾斜。劉素梅表示,每到狂風暴雨時,全家人及鄰居們都能感受到整個房間在輕輕搖擺,並發出“嘎嘎嘎”的響聲,隨時可能倒塌。 在居民趙登來家,屋內的承重圓木柱已是千瘡百孔,趙登來用手輕輕一摳,就能摳下一片腐木。記者在古宅多處走訪注意到,許多居民家的木柱頂端均已腐爛,而青磚外牆多處已經開裂,裂縫最寬的地方可以伸進一只手。

分頁:[] []

- 上一頁:廣東投二千萬元修繕多處古建

- 下一頁:紹興雲門寺“古跡”亟待修復保護