宮家古宅:古韻依稀在 遺澤留世長(河洛古建)

日期:2016/12/14 21:36:29 編輯:中國古代建築院外古樹參天,院內屋脊高聳;梁上刻有文字,門板上鑲嵌著門釘……近日,我們來到位於伊濱區寇店鎮李家村宮窯自然村的宮家古宅。歷經滄桑,眼前這座宅院早已風采不在,但睹物思人,透過宮氏後人的點滴記憶,當年的流風遺澤依稀再現。

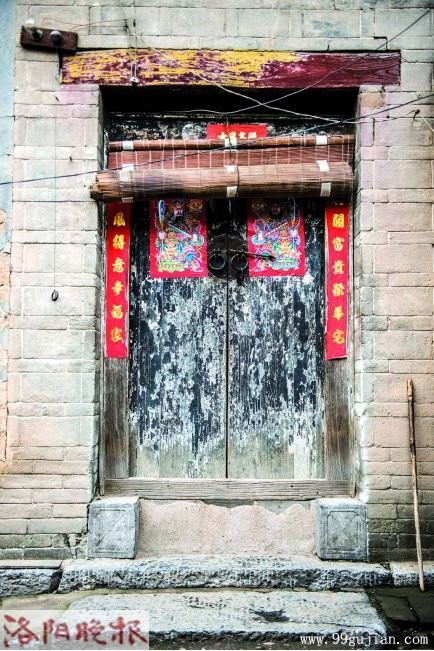

高脊堂屋石門墩

古宅位於宮窯自然村西部,東西寬20余米,南北進深約30米。古宅大門向北,雙扇內開,鑲有門釘;牆體由土坯壘砌,外刷青灰,以起到防雨固土的作用;牆體護牆(根腳)以青磚為材,砌築七層而成,這裡“七”與“起”諧音,寓意“吉祥”。

推開院門,迎面牆上設有神龛,奉有神像。左轉進院,左手邊有堂屋一間,坐北朝南,注重采光。堂屋屋脊高聳,離地七八米有余,其中正脊長約六米,上面刻有吻獸,雖然部分已經破損,但仍能看出做工之精細。

屋門兩側有青石門墩,為箱形並刻有精美的花紋。據了解,門墩形式多樣,每一類別都代表了房屋主人身份、地位的不同。在晚清,箱形且有雕飾的門墩常為低級文官所用。

堂屋占地十余平方米,以木梁承重。“梁上刻有文字,大概是‘光緒**年……’,年代太久遠了,有的字已不能辨認。”現年81歲的村民宮永召說,如今,這座古宅內的房屋僅存10間左右,且已不同程度受損,其所有權屬於宮永召兄弟幾人。

另外,前文根據門墩類別對古宅年代的判斷,與宮永召的話是一致的,因此推斷該古宅應建於清光緒年間。

農家走出舉人郎

這座古宅系何人所建?主人又有什麼樣的身世背景呢?

“這宅子是我爺爺建的,他是清末舉人。”宮永召說,他祖父名叫宮玉柱,生於清同治七年(1868年)。宮玉柱兄弟三人,他排行老大。宮玉柱祖上靠務農為生,他是地地道道的農民娃,然而他天資過人,勤奮好學,最終學有所成。光緒二十八年(1902年)十二月,宮玉柱中“庚子辛丑恩正併科舉人”,時年34歲。

“清朝末年,朝廷搖搖欲墜,為維系統治,增加了恩科名額。盡管那時舉人的含金量已大不如從前,但對我們世代務農的人家而言,爺爺算是光宗耀祖了。”宮永召說,“聽家裡的老人講,宅子是爺爺中舉人後修建的。在清代,只有官員府邸的大門才有門釘。”

關於宮永召說法的對錯,我們無法考證,但清代門釘的有無及數目體現著等級觀念,確是不錯的。

畢業回鄉辦學堂

光緒三十一年(1905年),清政府廢除科舉制度,各地廣泛興建新式學堂。後來,宮玉柱赴北洋法政專門學堂深造。

北洋法政專門學堂創建於光緒三十二年(1906年),校址設在天津,時任直隸總督袁世凱委任黎淵為首任監督(即校長),最初學堂設專門科,本科分法律、政治兩系,李大钊就曾就讀於該校,是該校的首屆畢業生。

光緒三十四年(1908年)十二月,宮玉柱畢業後返回家鄉洛陽,積極參與了河南府中等蠶桑學校(位於今老城區農校街附近)的創辦,大力發展農業教育。

在古宅東側院牆外的雜草叢中,我們見到一通石碑,碑文記載了宮玉柱的生平:民國初年,宮玉柱先後任河南府(今洛陽)候補知縣、公管局局長等職……

今年72歲的村民張杏各說,相傳,宮玉柱平易近人,居家著布衣吃粗糧,嚴於教子,使其不沾染纨绔之習;他為官清廉,勤政為民,遇到生活貧困的人,常常解囊救濟。由於宮玉柱德高望重、聲名遠播,上至名流志士,下至鄰裡村民,紛紛贈匾贊譽。1920年,宮玉柱逝去,享年52歲。“門有通德”“恩仝罔極”“文魁”……如今,這些匾額早已旁落他處,唯有宮氏後人的爐焚夙願,追思著先人們的流風遺澤。(洛陽晚報記者 王子君 通訊員 李少紅 楊盼/文 記者 劉冰/圖)