天地-人-神的和諧

日期:2016/12/14 18:00:09 編輯:古代建築與風水

在當代中國快速城市化的背景下,面對史無前例的嚴峻的人地關系危機的現實,只有“反規劃”與生態基礎設施建設才可以實現“天地-人-神”和諧的人居理想。當然,“反規劃”不是不規劃,也不是反對規劃,它是一種強調通過優先進行關鍵不建設區域的控制,來進行城市空間規劃的方法論,是對快速城市擴張的一種應對。傳統的城市規劃總是先預測近、中、遠期的城市人口規模,然後根據國家人均用地指標確定用地規模,再依此編制土地利用規劃和不同功能區的空間布局。這一傳統途徑有許多弊端。

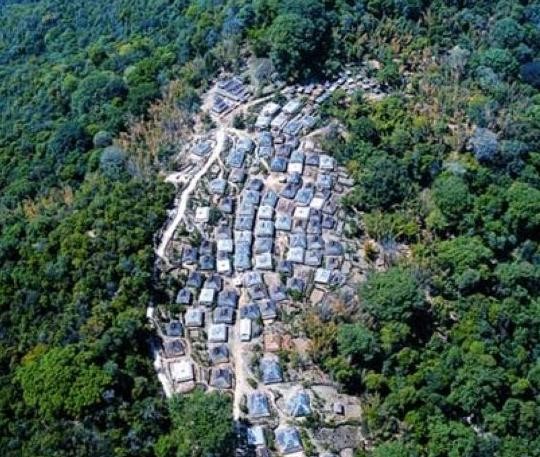

古代中國風水說認為土地是母親,城市是一個胎兒,城市的所在地是“胎息”。但是我們恰恰是先造胎兒再造母親,大地好像是不存在的。城市是一個多變而且復雜的巨系統,城市用地規模和功能布局所依賴的自變量(如人口)往往難以預測。深圳當時預測2000年的人口是100多萬,並按此來規劃,結果到2000年時達到了700萬。北京更是這樣。所以,建立在人口預測上的城市理想是個空中樓閣。

從上世紀80年代末開始,城市建設主體已經從政府和國家逐漸轉變為開發商。現在是政府做規劃,房地產開發商來建城市。而規劃師對市場不甚了解,卻想著要控制市場,從而導致規劃的失靈。所以政府該做的事情就是不建設用地的規劃和控制,需要“反規劃”,就是首先要確定不該建設的區域和土地系統,該建設的東西讓開發商去建設,不該建設的地方由市長和規劃局長代表公眾去做。面對變革時代的城市擴張,我們更需要逆向思維的國土和城市規劃方法論,以“反規化”的思維,以不變應萬變。頂的一滴雪水,可以流到太平洋去,就因為河流是連續的。

對於我們生於斯長於斯的國土,只有努力維護其自然過程和格局的連續性,才能保證各種生命的可持續發展;否則,各種生命會陸續斷絕。同“反規劃”理念類似,維護和恢復河道及海岸的自然形態同樣是具有戰略性的。河流水系是大地生命的血脈,是大地景觀生態的主要基礎設施,污染、斷流和洪水是目前中國城市河流水系所面臨的三大嚴重問題。然而,人們往往把治理的對象瞄准河道本身,殊不知造成上述三大問題的原因實際上與河道本身無關。其他如耗巨資築高堤防洪、以水泥護堤襯底、裁彎取直、高壩蓄水等,均使大地的生命系統遭受嚴重損害。以裁彎取直為例。古代風水最忌水流直瀉僵硬,強調水流應曲折有情。只有蜿蜒曲折的水流才有生氣、靈氣。現代景觀生態學的研究也證實了彎曲的水流更有利於生物多樣性的保護,有利於消減洪水的災害性和突發性。其他戰略還有像保護和恢復濕地系統,建立無機動車綠色通道,建立綠色文化遺產廊道,以及溶解城市等。

中國各大城市現在已經出現了嚴重的交通堵塞現象,中國將來一定要靠自行車和公交來解決交通問題。更何況現在的中東問題以及我們面臨的石油危機問題。中國的和平崛起必寄希望於自行車和軌道交通上;如果寄托在汽車上,世界的和平與安全就會受到威脅。但是等到我們再想騎車的時候,可能會發現我們已經沒有可以騎車的路了,我們的路全被汽車給占了。

中國古人也雲:人無遠慮必有近憂。面對異常快速的中國城市化進程,規劃師和城市建設的決策者不應只忙於應付迫在眉睫的房前屋後的環境惡化問題、街頭巷尾的交通擁堵問題,而更應把眼光放在區域和大地尺度來研究長遠的大決策、大戰略,哪怕是犧牲眼前的或局部的利益來換取更持久和全局性的主動。從這個角度來講,眼下轟轟烈烈的城市美化和建設生態城市的運動,至少過於短視和急功近利,與建設可持續的、生態安全和健康的城市,往往是南轅北轍。

濟世救民是傳統風水之所以出現的初衷。如今,這種美好願望正被現代景觀設計和生態規劃所延續。如果說在當代和未來我們仍然需要一個好“風水”來保障城市和居民的健康與安全的話,那麼這個現代“風水”就是生態基礎設施:一個保障生態系統自然服務功能的景觀生態安全格局,一個保障五千年神靈棲息場所的景觀遺產網絡。這也正是我們這一代人所肩負的重大使命。

推薦閱讀:

吳哥窟:世界12座最不可思議的寺廟

營造法式卷第一總釋上

世界頂級市內島嶼

郊壇官窯青釉方花盆(南宋)

- 上一頁:能讓財神爺厚愛的家居風水

- 下一頁:家居風水好運勢助事業步步高升