青銅器背後的文化密碼

日期:2016/12/14 18:17:48 編輯:仿古青銅器

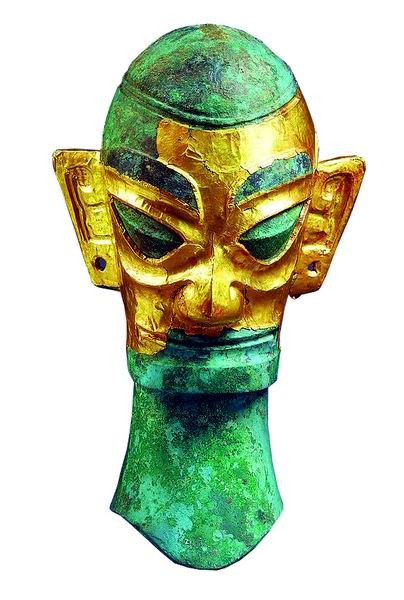

金面青銅頭像,商代晚期,高41厘米,四川廣元三星堆出土

《另一種古史——青銅器紋飾、圖形文字與圖像銘文的解讀》成稿於1993年,在2000年英文版付印前,曾適當補充了20世紀90年代發表的一些新的考古材料。從本書成稿到中文版的出版,歷經15年;其間有大量的研究文章與著作問世,值得征引,但為保持本書的原貌,除不可缺少的考古發掘報告和個別研究外,只能割愛。

本書是以中國古代青銅禮器上的三種視覺媒體為基點來探討古代中國社會、政治、宗教與文化的嘗試。雖然為考古學、古文字學、美術史、歷史學、宗教學多學科與發展構架的一種初步的理論性探索,或可稱為一種別史。在言之必有據的准則下,本書盡可能綜合、歸納和分析已知的考古成果以及前人的研究。為避免篇幅過長,加之古代的紋飾、圖形文字和圖像銘文的具體形象難以文字清晰表述,故皆輔之以插圖。由此,本書讀起來難免比較枯燥,頗似壓縮餅干,需要時間消化。總體來說,本書沒有囿於權威的結論和學界流行的時髦假說,不受制於特定時代、地域、載體或器物的局限,以考古發現的事實為依據來分析古代中國遺存的材料,探索它們的來龍去脈,領悟其中流露出的信息,從而提出了一些與眾不同的見解。

現在學界逐漸認識到,古代中國在任何時期都不是一個單元的、由單一文化或單一群體組成的、前僕後繼直線同步發展的社會,而是一個多民族多文化多政體共存、組合松懈多變、形勢錯綜復雜、實力與影響彼此消長的社會形態。中華民族實際上是一個不斷注入新民族和新文化、在繼承基礎上不斷擴展和不斷創新的、龐大的人文共同體。她的文化、思維及宗教的一些共性和特征,是在眾多民族和眾多文化相互碰撞、影響、交流與融合的漫長歷程中形成的,而且這些共性和特征的基因實際上萌發和形成於史前至商周時期。在秦漢帝國之前,某一文化或某一民族可以發揮較大的影響力,可以成為群龍之首,也可以建立一個王朝,但他們本質上都是地區性的實體。他們在政治和軍事上的有限實力,加之早期中國文化與信仰的傳統與特色,決定了宗教信仰和禮樂制度在早期社會中發揮著關鍵性作用。換句話講,軍事手段不是征服各個政體、支配古代社會的唯一方式;利用宗教、信仰、倫理、禮儀來統治社會和擴大勢力影響范圍的途徑,至遲在商王朝時期已清晰可見。

古代中國青銅禮器是凝聚集統治者治國理念、大眾宗教信仰、社會禮樂制度、時代藝術風尚的載體,它與所承載的三種媒體的問世,是幾千年史前文化孕育、積澱、發展、創新的結晶,以及青銅器時代中原王朝統治手段在青銅禮器上的視覺化與藝術化體現。以上觀點並非憑空臆想,而是在大量的考古發現基礎之上致力研究所得出的結果。立足於此,本書采用多方位的探索途徑和立體的觀察與思維,以考古發掘的資料為綱目,縱跨史前至青銅時代數千年的歷史與文化,橫攬各種類型的載體與多樣的視覺信息,以期破譯古史的密碼。

關注中國考古事業的讀者均知,由於中國考古學的進展,對古代中國社會與文化藝術的理解和具體問題的結論往往每幾年就需要更正與補充。用“日新月異”來形容中國考古學對古史各方面研究的貢獻是不過分的。值得欣慰的是,在本書完稿十幾年後,考古新發現不僅沒有否定作者的見解,反而提供了更多的佐證:我對青銅器紋飾、圖形文字和圖像銘文的解讀,向青銅器圖形文字族徽說的挑戰,以及提出的商代青銅禮器網絡體系的見解,得到了越來越多的驗證,學界隨後的一些研究成果也得出了與本書近同的結論。從這一點講,此書還有閱讀的價值。

- 上一頁:青銅器辨偽辦法

- 下一頁:濟南漢墓出土罕見青銅器 首飾盒驚艷全場