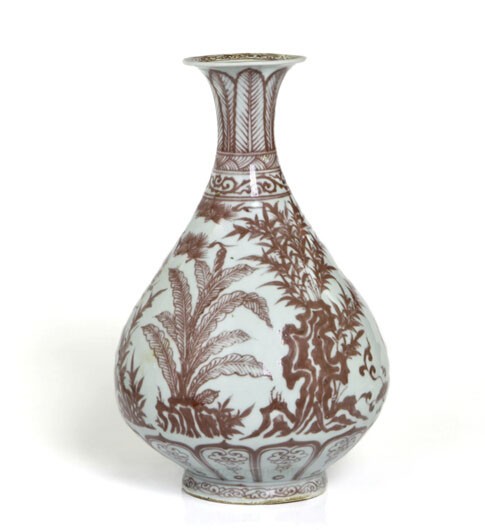

明代洪武釉裡紅玉壺春瓶

日期:2016/12/14 18:09:33 編輯:仿古瓷

明代是中國瓷器史上光輝燦爛的時代,尤其是集合一流能工巧匠與藝術家們所共同制作的官窯,其成就更是令人贊歎。通過明初洪武的堅實基礎,到了永樂、宣德、成化等朝代形成了明代瓷器的鼎盛期,隨著制瓷技術的演進與各朝皇帝的愛好,各種前代所未見到的瓷器被成功地燒制出來,譬如洪武釉裡紅、永樂甜白、宣德青花、成化斗彩、弘治嬌黃、嘉萬五彩代表了明代官窯瓷器的最高成就,其器形、紋飾、發色成為歷代模仿的典范。但由於戰亂、天災及日常損耗,使得明代官窯瓷器甚為罕見,極具收藏價值。

在中國芸芸眾瓷中,有一種瓷瓶,它身姿清秀、曲線曼妙,與梅瓶、賞瓶並稱“瓶中三寶”,它就是玉壺春瓶。在明清六百年官窯燒造史中,有一種玉壺春瓶,它僅僅燒制三十年,短暫如同流星,卻如太陽般光輝永耀,為後世不懈仿制。它一度不為世人辨識,蹤跡混淆,如今已被視為藝術品殿堂的拱璧之寶,聲名顯赫。今天在深圳御寶軒,它芳影再現,一展絕代風華。它就是曠世稀珍——明代洪武釉裡紅玉壺春瓶。

洪武朝瓷器是上承元代、下啟永樂宣德的重要轉變時期,總體風格介於元代和永樂宣德朝之間。就釉裡紅而言,洪武釉裡紅瓷器是明代燒制最成功的階段,也是極盛時期。如果說元代是以青花瓷器為釉下彩繪瓷器的代表,那麼洪武朝則開始了以釉裡紅瓷器為釉下彩繪瓷器的新時代。雖然處在元明之際的轉變期,洪武釉裡紅在拉坯、燒成、釉色等各方面都達到了頂峰。

就此件明洪武釉裡紅玉壺春瓶,撇口束頸,流肩垂腹,圈足,無年款。其制作規整,線條流暢,造型優美。從胎釉、造型、紋飾、釉色乃至存相,各個方面均是精臻至極。細細品賞,可見其自口至足部以S形的優美曲線塑造出柔和勻稱的造型,猶如女子的豐滿與纖細。通體裝飾紫紅色花紋:裡口繪制一周卷草紋邊飾;頸部繪飽滿的芭蕉葉;腹部繪松石花卉圖,節奏明快流暢。近足處是一周寬厚的蓮瓣,蓮瓣內以單線勾勒漩渦紋。底足平切,圈足內施白釉,薄釉處泛黃,厚釉處呈乳白色,刷抹痕跡細如發絲。比照元代和永宣玉壺春瓶,它已經擺脫了元代粗厚、略顯笨重的體態,逐漸向永樂朝的挺拔俊秀過渡:胎骨雖不如元代渾厚樸素,分頭重量卻重於永宣;垂腹較元代更為寬大,圈足變淺,瓶頸略顯舒展,而重心雖卻比永樂器稍高;花紋紋飾雖然仍然采用分層描法,比元代多達十幾層的繁缛層次已經大大減少,主題也更加清晰,改變了元代繁密粗放的風格,漸趨向永樂朝的細膩纖巧的發展。另外,據鄧經理介紹,此瓶與1960年發掘的洪武朝忠臣宋晟墓所出土的玉壺春瓶造型極其相似,亦是其重要的斷代依據。

釉裡紅在元代已經正式燒制,明洪武年間的流行應與開朝皇帝朱元璋的喜愛和需求有關。朱即為紅,又是漢族崇尚的尊貴喜慶之色。從語意上理解,把釉裡紅作為朱家皇朝的專用器充滿了霸氣和尊貴,完全符合草根皇帝朱元璋的性格。但是“要想窮,燒銅紅”,明洪武以後,“釉裡紅實難燒制,故用礬紅彩替燒”。然而盛名之下,後世所企。釉裡紅的難燒並未阻擋後世仿造的步伐,清康熙官窯甚至全力摹仿燒造過一只明洪武釉裡紅玉壺春瓶。明洪武釉裡紅玉壺春瓶的聲名由此可見一斑了。

時至今日,釉裡紅工藝尚有眾多奧秘未完全揭曉,但是其燒制之精難卻已是眾人皆知的共識。簡單地講,釉裡紅瓷器是高溫釉下彩繪瓷器的一種,它是將含有金屬銅元素為呈色劑的彩料按所需圖案紋樣描繪在瓷器胎坯的表面,再罩以一層無色透明釉,然後入窯在1350℃以上的高溫還原焰氣氛中一次燒成。由於銅元素在高溫下極易揮發甚至在釉汁中擴散,對於這種極為敏感的紅料,陶匠必須小心謹慎處理釉汁成份、銅紅料比例、窯內的焙燒溫度和氧化程度,以及瓷胎在爐膛內的擺放位置,以期達預期的顏色效果。如果溫度過高,銅料會全部揮發干淨,溫度過低則彩晦暗。即使工匠極盡能事,不理想的釉裡紅產品仍是占了大多數。在這樣幾近苛刻的呈色環境下,諸如此玉壺春瓶所呈現出的紫紅色並略微泛灰色色調,且發色勻稱即是標准至極,具有極高的藝術成就。

明洪武朝御窯廠處於恢復時期,采用的是顆粒較粗、易於蒸發水分的麻倉土作胎。這種胎燒造時極易造成胎、釉膨脹系數的不同步,導致出現胎體發糠、釉面開裂、成品變形甚至窯裂等糟糕情況。即使像2006年香港佳士得拍賣會上以7852萬元成交的洪武釉裡紅牡丹紋玉壺春瓶,也存在微微的“塌肩”狀況,腹部下方還有一道約5厘米長的窯裂。除了先天不足,在六百四十多年的流傳過程中,玉壺春瓶僅有四五毫米厚的口沿是最薄弱、最易受傷的部位。據統計,在各大博物館和拍賣會上出現的洪武玉壺春瓶中,九成有不同程度的損傷或瑕疵,其中95%的傷在瓶口。如此估算,此件明洪武釉裡紅玉壺春瓶應屬僅占一成的完整無缺行列,可謂鳳毛麟角。

- 上一頁:藍底青花白梅紋帽筒

- 下一頁:罕見青花佛前七供亮相合卿閣