康熙朝御用玻璃廠的技術發展

日期:2016/12/14 18:30:08 編輯:仿古建築材料

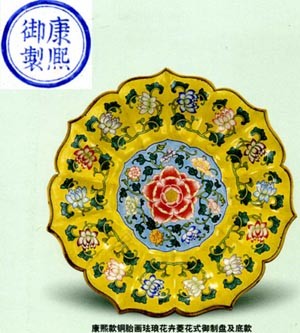

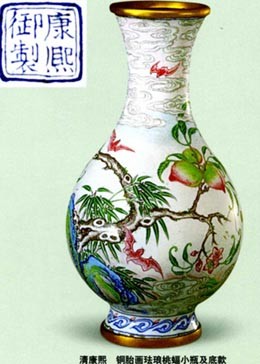

中國玻璃雖然歷史悠久,但薄而易碎,不耐高溫,不似歐洲玻瑞那樣絢麗多彩,堅固耐用。1684年(康熙二十三年),清統一台灣的第二年,康熙帝下令解除了海禁。隨著歐洲商船的陸續到達以及西方先進科技的不斷翰入,一座以西人直接參與建立和管理,能夠生產先進的西洋玻瑞尤其是光學玻瑞的玻瑞廠在宮內建成了。玻瑞廠的建立,是康熙帝積極學習西方科技的又一重要作為,在中國玻瑞發展史上占有一定的地位。至康熙末期,玻瑞廠制作玻瑞的水平已幾乎與歐洲無異,其中畫琺琅玻瑞和金星玻瑞便是來自歐洲玻瑞制造工藝的產物。

畫琺琅玻璐

推薦閱讀:

布爾戈斯大教堂

玄關風水禁忌多

圍龍屋:世界客都新注腳

國家水下文化遺產保護基地為何落戶寧波

威尼斯玻璃業在13-14世紀已流行制作畫琺琅玻瑞。德國在將寶石研磨技術用於玻瑞裝飾之前畫琺琅技術在玻璃制作業中也占有著重要的地位,到17世紀仍保留著筆法精細的琺琅彩工藝。17世紀後,法國裡昂和南特等地的玻瑞制作中心也開始制作大盆的畫琺琅玻確。1687年8月25日,法國耶稣會士洪若翰(JeandeFantaney)在寫給巴黎的信中曾提到,給康熙皇帝的禮物已隨他一起抵達皇宮。禮物中包括畫琺琅制品,它們極受歡迎。洪若翰在信中要求送更多的畫琺琅禮品進京。宮內接觸畫琺琅制品應始於此。御用玻璃廠建立後,這種技術便通過傳教士傳人了中國。

以德國傳教士紀理安(KilianStumf)為西方主要管理人員的御用玻璃廠除了燒制玻璃,也生產琺琅顏料。這在當時的歐洲,是一座標准的玻璃廠所具備的組成部分。德國傳教士紀理安既是仿照歐洲在宮內建立玻瑞廠,那麼制作琺琅頗料的功能也應該包括在內。於康熙、雍正朝服務於宮廷的葡萄牙箱傳教士穆敬遠(loaoMourao)也曾提到紀理安在宮內不但指導修建玻瑞熔爐和小型玻璃窯,而且還教授玻瑞和琺琅色料的制作。宮內琺琅料色的制作,為康熙朝玻瑞及金屬胎畫琺琅的燒造提供了條件,增加了便利。

有關御用玻璃廠制作畫琺琅玻瑞的記載目前所見到的最早的中文史料載於1716年康熙朝宮中檔。《故宮博物院院刊》2003年1期《清朝的玻瑞制造與耶稣會士在蠶池口的作坊》譯文中寫道.根據宮中檔康熙朝奏折,“1716年,有人曾經給康熙貢奉過四件畫琺琅玻瑞器皿:一個紅底色的多彩裝飾的吹制的玻瑞瓶、一個八角形石頭硯(inkstonebox英文意為硯盒)一個筆洗(adesktopwaterpot或可譯為水盛)、一個目形香爐。通過這份奏折以及其它文獻,我們不難看出.到1716年的時候,北京的御用玻璃作坊已經能夠生產各種形制的器皿,包括金星閃爍的器皿、彩色玻瑞器皿和畫琺琅玻瑞器皿等等。’①顯然,文章作者已經把1716年宮中檔中記載的這4件玻瑞器列為御用玻瑞廠的產品了。但如果這4件玻瑞器是下官貢奉的,來源一定是御用玻瑞作坊嗎?為確定起見,筆者查閱了宮中檔康熙朝奏折,1716年9月(康熙五十五年九月)廣西巡撫兵部左侍郎陳元龍的謝思折中記有:皇上思踢微臣“御制琺琅五彩紅玻瑞鼻煙壺一,八角盒硯一,水71一圓香盒一②.並說這種寶器“從未頒踢臣僚’,因此“感聖德而淚零’。文中所涉及4件玻瑞器與前引文墓本相同,但奏折的文愈卻相反,即不是官員進貢給康熙而是康熙踢予官員的。雖與上引文意相反,卻恰恰證明了至少在康熙五十五年造辦處已開始用畫琺琅玻瑞器賞踢官員了。

但此時的畫琺琅玻瑞還處於初創階段,數量很少。

推薦閱讀:

布爾戈斯大教堂

玄關風水禁忌多

圍龍屋:世界客都新注腳

國家水下文化遺產保護基地為何落戶寧波

- 上一頁:昨日信封成新寵

- 下一頁:大眾收藏佳品連環畫收藏5忌