許昌王棽林故居

日期:2016/12/14 17:12:18 編輯:古建園林

繡樓

禹州市方崗鄉政府工作人員在收集資料

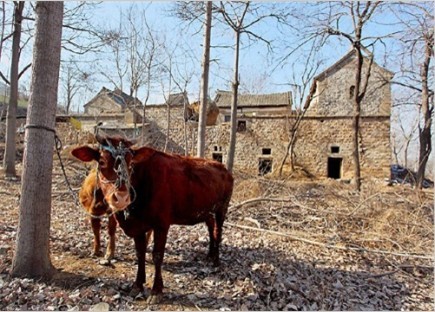

王棽林故居

故居,故裡,故事。

作為我市文化長河中的一個標志性人物,王棽林身上有著太多的光環:晚清中舉,被考官譽為“中原霸才”;勤於著述,留《角山書牍》《畏秋樓詩稿》等200余卷,並主筆編修《禹縣志》。除此之外,王棽林還開河南省采礦業之先河,創辦礦物公司,讓王氏家族顯赫於民國初期。

繁榮與衰落,在歲月的流轉中更替交融,而歷史遺存,則訴說著過往的時光。1月25日,禹州市方崗鄉栗子溝村,幾名頑皮的孩子在陽光下奔跑,老人們則聚在一起悠閒地聊天兒。在他們身後,一所青石黛瓦的高大宅院巍然矗立,打聽得知,果然是王棽林故居。

經過近一個世紀的風雨洗禮,這所建於清代晚期的市級文物保護單位已顯破敗,但是院內那工藝精美的木雕門窗,還是能夠讓人捕捉到一絲清代建築的遺韻。王棽林的後人王宏瑞告訴記者,王棽林故居包括兩處院落,一處是王棽林讀書的地方,一處是王棽林的住宅,早年還有村民居住,現在已無人打理。

作為晚清舉人,王棽林也曾有自己的政治抱負,早年熱衷並投身於治國救亡等運動,並游學日本考察維新強國之道。後眼見國勢日趨頹敗,他自知救世不成,回天無力,知不可為而不言天下事,遂選擇在家鄉讀書育人以避亂世。而小琅嬛,正是王棽林讀書育人的地方。

琅嬛,在傳說中是天帝藏書的地方,王棽林以此命名自己的書房,足見書卷在他心中的分量。記者看到,這座故居坐北朝南,刻有“小琅嬛”三個字的石碑完好地懸掛在拱門之上,但門牆如今已坍塌大半,破敗的院牆後面,是四孔窯洞和兩間教室。在王棽林的詩集中,他曾這樣描述歸隱在家的心境:“環山十裡盡園牆,風有清聲月有光。孤鳥歸林千種啭,閒花遍地四時香。”伴琅琅書聲,讀聖賢詩卷,那逍遙與自得,恰恰是他內心的真實寫照。

從小琅嬛出來,往北走過一段小陡坡,就是王棽林及其四弟的住宅。作為民間建築,住宅前後三進,細節處無不體現出工巧華麗的清代風格:雕磚起脊,灰瓦覆頂,盡顯清代建築的古典雅韻;影壁牆、門樓,迂回而窄狹,頗有通幽之感;浮雕石座、雕花窗棂,更添精致繁華。漫步於院落內,深深地品味著建築的細微,就像穿行在重重的歲月裡。在市級文物保護單位目錄中,對於王棽林故居的價值曾這樣描述:王棽林故居完全是按照《清工部建築則例》嚴格建造,為研究清代古建築科技藝術和禹州清末民初時期的社會歷史文化、政治經濟、民族工商業發展提供了非常珍貴的實物資料。

在王棽林住宅院落外的一段石壁牆上,青石凹槽形的拴馬柱一個接一個地排列著。“有幾十年了吧,院裡樓上那個馱馬筐還結實著呢,想想以前那是啥場面,熱鬧著呢!”王宏瑞感歎著表示,“原先聽老人們講,由於家底殷實,以前馱馬成隊地往家裡運建房的東西,‘文革’時紅衛兵沒有拉走的都燒了,火都著了好幾天。”聽著王宏瑞的介紹,望著這依然宏偉的建築,記者內心也感慨著,為這座建築,為這座建築的主人那曾經的風雲人生。

作為文化大家,王棽林以儒涉世、以學為隱,更因其一生致力於教育而頗受當地百姓敬重。河南省圖書館收藏有他著的《角山文集》《畏秋樓詩稿》《認字實在易》《家訓》《遣日錄》《民史傳》等書,多達200卷。晚年的時候,無論時事如何變遷,他不受食薪,耗時17載,攜手禹州當時的文化名人,歷千難萬險完成了民國《禹縣志》,為歷史文化的傳承作出了不朽的貢獻。1936年10月,即民國《禹縣志》完稿後6個月,王棽林因病辭世,終年72歲。

從古色古香的建築到精雕細琢的窗花,從古宅內的一棵野草到院外的參天大樹……經歷過近一個世紀的王棽林故居,每塊青磚都可以講述一段有關文化的故事。“要風景有風景,說故事有故事。以一個旁觀者的眼光來看,它的價值真需要好好開發。”同行的禹州市政協科教文衛委員會的尹建超主任面對斷壁殘垣,不無感慨地說。

- 上一頁:蔡元培故居

- 下一頁:保定私家園林——古蓮花池

熱門文章