游走在平樂古道

日期:2016/12/15 0:11:05 編輯:古代建築名稱

我在驅車前往邛崃的路上心情有著幾分期待,快到邛崃的時候窗外下起了小雨,天也變得陰沉沉的。透過因熱氣凝結而成霧蒙蒙的車窗玻璃,我看到道路兩旁或近或遠的人家。雖然下起了雨,讓心情不由得有了一絲郁悶,但想到能在這樣的冬雨裡游歷白沫江,感受一回有著“壩上江南”的美譽的千年古鎮,倒也是別有一番風味。

在邛崃車站下車時才發現這裡並沒有下雨的跡象,突然想起那句“一山有四季,十裡不同天”的俗語來。從邛崃坐上前往平樂的小巴,心情變得激動起來。小巴在出城後已然進入鄉間小道,一路上蜿蜒盤旋讓人有種“山重水覆疑無路,柳暗花明又一村”之感。約莫半小時後,我所熟悉的小橋流水、疊嶂的群山便在眼前。我知道,平樂近在咫尺。

在離禹王街幾十米遠的路口下了車,信步往前那便是禹王街的入口,平樂古鎮的核心區。剛走進禹王街便聽得迎面有人嘻笑而來,約莫幾秒鐘後兩個腳踩雙人自行車的年輕女子風風火火的映入眼簾。我趕緊閃到一邊,准備用隨身攜帶的數碼相機拍下這場面的時候,另一輛雙人自行車又急駛過來。於是,我只好作罷,投去羨慕的眼神。

再往前走,便是建築精美的古戲台,雖然看上去古色古香,但我知道那是現代人的傑作。對於現代人的工藝我是無心去觀賞的,但我知道這樣的仿古建築也是一種文化的傳承和對歷史的保護。禹王街上至今還保存著古老的店鋪,如鐵匠鋪、維修鐘表鋪等。鐵匠鋪在如今已是很少見了,不過在老家那個飽經滄桑的小鎮上倒是有那麼一家,打鐵的設備亦有所改進。我沒有在禹王街的鐵匠鋪裡聽到打鐵的聲音,可見如今需要鐵農具的人已經很少了。在離鐵匠鋪不遠便是幾家手工藝店鋪,像這種店鋪賣的手工藝品在四川的許多古城古鎮以及旅游景點都有出售,已經算不上有什麼地方特色了。

我拿起相機想拍下這些店鋪,而迎面走來的兩個年輕的女孩卻跳入我的鏡頭。瞬間,她們便成了我鏡頭裡的那副畫。後來,仔細看相片才發現,原來我也成了她們鏡頭裡的那副畫。這倒印了卞之琳的那首《斷章》:你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。

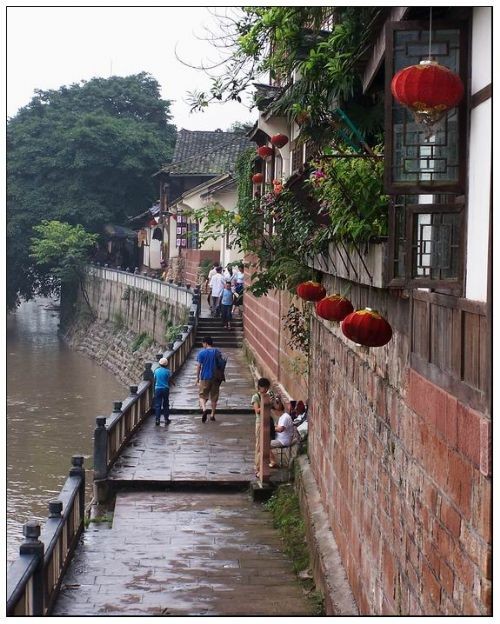

享有平樂九古之一的古榕樹便在禹王街的另一頭,在古榕樹旁的是橫跨東西的新橋。站在橋上,“壩上江南”這四個字你絕對認為名副其實。腳下是緩緩流淌的白沫江,兩岸是一排古色古色的民居,遠處古橋飛跨;近處,水車悠悠地翻轉,像歷史的車輪,水流不息,水車也不曾停息。

從新橋到古橋只需幾分鐘,我游走在白沫江畔,看岸邊洗衣的老婦,賞水中自游的鴨子,倒也怡然自得。江畔的風有些涼,是那種涼到骨頭的寒。拿著相機的手已然凍得像冰塊,但心卻熱得快開了鍋。多少年前,在那個商賈雲集的年代,在那些茶、馬、紙、鐵販賣四方的年代,這裡是怎樣的繁華,怎樣的車水馬龍。據說當年白沫江上總是停靠著很多貨船,商人們從這裡把茶、紙、鐵販運到全國各地。發達的水運資源成就了平樂的昔日繁華,也成就那一段讓後人銘刻於心的歷史往事。

思緒游走的同時,我已然站在了古橋上。此橋建於同治元年,古名'樂善橋',素有'七洞長虹'的美譽。有一副對聯寫得好:橋貫東西,商賈興隆榮古鎮;水通南北,人文荟萃譜新篇。這副對聯將白沫江、樂善橋對平樂的歷史有了一個最完美的概括。

我決定再訪騎龍山上的秦漢驿道。這段秦漢驿道又稱'茶道'、'馬道'、'靈關道'、'南方絲路'等,距今有兩千多年的歷史。從古鎮的游客接待中心往前,走十來分鐘便能見到'觀音寺',寺裡有一尊造型精美的千手觀音。我是不信佛的,但我欣賞匠人的工藝,那是一種古老文化的傳承,能讓人的心靈變得沉靜。這座觀音寺看外觀就知道是現代人的工藝,隨後我便在寺裡的石碑上找到了證據。但是,那尊造型精美的千手觀音倒是年代久遠,堪稱鎮寺之寶。

從觀音寺的後門出,外面的農田裡是綠色的油菜。我一直在思考,看這油菜的長相應該是開油菜花、結菜籽的那種,不知道能不能像菜市場賣的油菜那樣拿來做菜。當然,這樣的想法簡直就是多余。繼續往前,古道的入口已然在眼前。還是那條青石板的山路,順著山路往上走便能到達騎龍山上的靈關道。我在山路邊見到了那口久違的泉眼井,據說當年在道上行走的商旅馬匹經過這裡都會喝一喝這裡的泉水,而且煮沸後的泉水泡平樂有名的花揪貢茶,甚是香濃。

這山路一如我第一次來時般清幽,山路兩邊的竹子越發茂盛,只是來這裡的游客仍是屈指可數。上到山上的時候便有兩條叉路,其中一條便是靈關道,而另一條為青石板鋪就的山路不知道是古已有之還是後來的人鋪就的。在叉路邊意外地遇到一名軍人帶著女友從靈關道上下來,看樣子他們也是如我一般的游客。只是人家是來談戀愛的,我卻是來探古的。看著他們從我的身邊經過,然後消失在我的視線裡,我不禁笑了起來,這清幽之地倒也真是個談戀愛的好地方。

古道是由青石板鋪就,石板兩邊輔有鵝卵石,而在古道的兩邊則是由鵝卵石砌成半人高的石牆,估計是為了怕山體滑破阻隔交通而為之加固的。至於這樣的做法,是現代建築的工藝還是古人的傑作,我就無法知曉了。古道兩旁是山上自由生長的樹木,什麼都有,我也叫不出它們都是什麼名字。腳下的青石板殘存的已然不多,總是一小段一小段會有那麼幾塊。而且我還發現這些殘存的青石板都是中間凹陷,有的已經斷裂,有的由尚未斷裂。能讓堅硬的石頭出現這樣的狀況,那得是多少年、多少人、多少馬反復踐踏造成的。我用相機記錄下它們如今的模樣,用心靈去感受那兩千年來的滄桑。

再往前便是錯車道,看上去就像如果的火車的錯車鐵軌。錯車道?怎麼會有車在上面行使呢?看這騎龍山的土勢,再看秦漢驿道延伸所經過的地方,實在很難想象在這種山道上如何行車。當然,史書上曾說過當年諸葛亮曾制作木牛馬車在蜀道上運送糧草。這秦漢驿道自然是比不得蜀道的難於上青天,那麼行車也就自然不在話下。但是,當年馬車在古道上到底是如何行走的呢,我是無法想見,至少就上山時的那條山路就沒辦法讓馬車通過。在此,我又不得不佩服古人,他們比現在人聰明多了。

沿著來時的路回到平樂鎮上,而我的平樂之行也隨之結束。回成都的路上,天還是陰沉沉的,在汽車的行進中,我也漸入夢境。