拜祭沈從文墓地,在儒者最後思索處對話

日期:2016/12/15 0:08:10 編輯:古代建築名稱

由回龍閣沿沱江下行不到半小時,便可來到聽濤山腳下,沈從文墓地就依偎在靜靜的沱江畔。石階東側有一塊很不起眼的石碑,那是沈先生的夫人張兆和為他撰寫的碑文,不理解或者說不完全理解他的夫人,用感懷憂傷的文字回憶著動情的往事。“六十多年過去了,面對書桌上這幾組文字,校閱後,我不知道是在夢中還是在翻閱別人的故事……從文同我這一生究竟是幸福還是不幸,得不到回答……”我印象中深刻的是,三三給二哥最詩意的評價,說沈先生是個“稀有的善良的人”。

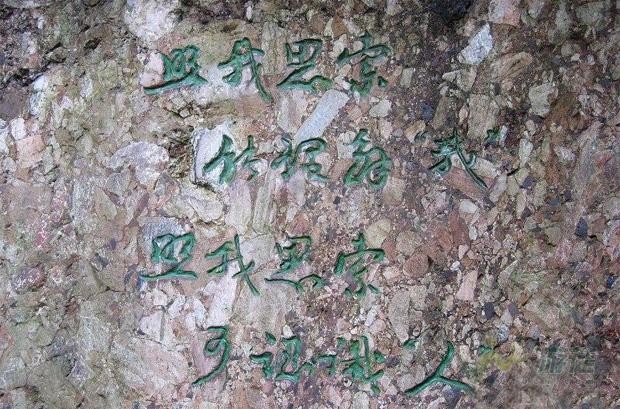

由山路小徑而上,不遠處有一塊豎長的石碑,上面刻著畫家黃永玉為表叔沈從文題寫的碑文: “一個士兵不是戰死沙場,便是回到故鄉。”繼續上行,清幽靜谧的墓地四周,擺放著許多美麗的野菊和竹編的蝴蝶。一塊未經雕琢的天然五彩石,在濕濕的霧氣裡略顯斑駁,站在那裡的感覺真如納蘭詞中所寫的,“唱罷秋墳愁未歇,春叢認取雙棲蝶”。五彩石的正面镌刻著沈先生手跡:“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可認識‘人’。”五彩石背面是張兆和的妹妹張充和的撰聯:“不折不從,亦慈亦讓;星斗其文,赤子其人。”聯上句尾四字便是“從文讓人”,這勾勒於石頭上的

線條,樸素得仿佛沱江裡的一根水草,漂流在悠悠清溪上,漂流在字間情裡,漂流在溫文爾雅的儒者之氣裡。

究竟該去怎麼思索,理解“我”和認識“人”呢?黃永玉在《這些憂郁的瑣碎》裡寫道:“從文表叔盡管撰寫再多的有關文物考古的書,後人還是會永遠用文學的感情來懷念他。”在沈先生的作品中,籠罩在他靈魂裡的樸實淡雅,悲怆蒼涼,琴劍飄零,大善與大美,實在是和那流動而不凝固的清波相似。也許正是因為與水結緣,才得以“認識美,學會思考”。茶峒渡口的翠翠,沅江船上的水手,箱子巖下劃龍船的漢子,吊腳樓裡多情的婦人……也許只有懷著一顆如水的心才能融入這種境界中,在這美得令人哀愁的如夢如幻的文字裡,在湘西清野樸素的山川、古鎮裡,在藏入石

板縫的舊事裡,在檐角雨滴落的呢喃裡……

旅游貼士:

到達:

從沱江南岸的回龍閣街順著石板路一直向東走,大約要走上1.5公裡,古城內的石板路皆沒有起伏,走起來很惬意輕松。需要提醒的是碼頭的船已經改停萬壽宮門前,不經過這裡。可以在回龍閣乘坐三輪車到達。

游覽時間:

算上來這裡的路程和上山游玩的時間,大約要1小時。

繼續游覽:

上虹橋沿建設路直走300米左右就是南華山森林公園。

旅游手記:

1.鳳凰古城回龍閣古官道南側便是准提庵了,這也是去往沈從文墓地的必經之路。這裡是個拜佛參禅的好地方,進入殿堂,喧囂的塵世便被生生隔絕在重門之外了。此庵建於清康熙五十四年(公元1715年),嘉慶十二年重修。庵內佛像、神像眾多,金身熠熠,香火旺盛。燒過香後,還可以去樓上看看黃永玉的畫,這位可愛老人的畫也極有趣味。“佛音缭繞,梵音回濤”是鳳凰古八景其中的一景,梵音與濤聲匯合之地,必定是個好去處吧。

2.沈從文墓地有位沒牙的老大爺常年為其守墓,他經常會免費為游客講些這裡不為人知的故事,但他的普通話說得很不標准,聽起來比較困難。

3.早晚游客散去時,可在這裡靜悄悄地聽江中濤聲,聽鳥兒鳴啭,享受這完美的“空山無人,水流花開”的閒適人生。

4.墓地附近還有不少船去桃花島,乘船悠哉游哉地欣賞湘西風情,品讀著沈先生寫於沱江行船中的文字,體會這些文字的魅力是最好不過的了:“我的感情流動而不凝固,一派清波給予我的影響實在不小。我幼小時較美麗的生活,大部分都同水不能分離。我的學校可以說是在水邊的。我認識美,學會思索,水對我有較大的關系。”

- 上一頁:站在黃絲橋古城的城門口聽小城故事

- 下一頁:追憶往日繁華,萬壽宮覽勝