彝族第一村:迤沙拉村

日期:2016/12/14 23:58:29 編輯:古代建築名稱

站在迤沙拉幾百畝的葡萄溝上眺望,原野上清新的微風中沁入酸酸甜甜的氣味_令人如如癡如醉。可以聽見彝人古樂婉約的音韻裡,飄出彝族少女美妙的謠曲。迤沙拉,仿佛―塊凝固歷史的古老巖石_聖好似―幅流動異彩的美麗畫卷,生動誘人,妙不可言......

迤沙拉村始建於明洪武年間,距今已有“0多年歷史。古村是攀枝花市的南大門”,東臨金沙江,與涼山州會理縣隔江相望,北與大龍潭鄉接壤,距鎮政府8公裡,距攀枝花市中心區6)公裡,08國道和成昆鐵路縱貫全境,交通便利。迤沙拉為彝語的讀音,譯為漢語是“水漏下去的地方”。全村彝族占據了總人口的96%,是漢族和彝族生活習俗高度融合的“中國第一彝族自然村”。迤沙拉民族文化旅游區由核心裡頗彝族文化山寨區、古驿道旅游區、諸葛大營、葡萄溝現代觀光農業區等數十個景點組成。點組成。站在迤沙拉幾百畝的葡萄溝上眺望,原野上清新的微風中沁入酸酸甜甜的氣味,令人如癡如醉。

迤沙拉以其悠久的移民歷史和獨特的驿站地位,以其處於金沙江畔我國兩個最大的彝族自治州涼山和楚雄州的結合部的優越地理位置,從而成為我國移民史、西南驿道史、民族村鎮史、彝漢交往史等一系列重大民族歷史文化問題研究的最理想的對象。不大的迤沙拉村內,卻蘊藏著大規模的民族歷史文化寶藏:中國彝族第一村;漢彝文化的融合體;諸葛亮“五月渡泸,深入不毛”就在附近的的金沙江拉乍渡口,諸葛亮率兵經迤沙拉到方山屯兵,方山如今還存有諸葛亮遺跡,三國文化遺跡豐富;南絲綢之路上的一個重要驿站;“最後的史迪威公路”遺跡;100余畝的攀西葡萄溝;中國五大名硯一苴卻硯的盛產地;獨特的談經古樂、歌舞、飲食文化,以及與與涼山彝族服飾迥然不同民族服飾……國內罕見,開發價值極高。

古代西南驿道即古南絲綢之路西段自成成都出,經雅安、漢源,與東線相並,然後到西昌、甸沙關、會理、攀枝花的拉乍,再過雲南的永仁、大姚、姚安,在南華向大理、保山而去,直到祥雲,自祥雲出境,進入緬甸。迤沙拉則是從拉乍進入雲南的第一個驿站,南方絲綢之路由成都而來,經西昌―甸沙關一會理―魚乍,過江進入雲南地界的拉乍渡口駐扎於驿站迤沙拉,據說,該渡口曾有一大石碑,上刻“蜀滇交會”四個字,而作為古驿站的迤沙拉,至今還有著馬道的遺跡。

迤沙拉村內都是彝族,但卻有毛、張等漢族人的姓氏。經專家艱辛慎重考證,村子裡的彝族毛姓人家,與韶山毛氏同祖同宗,一脈相傳。

現在迤沙拉村的彝族人絕大多數都是明朝戍邊將士的後人,因此,他們稱自己的老家在南京或者是江蘇、江西一帶。600多年來,他們始終難忘故土風情,代代吟唱同一首歌謠:南京應天府,大壩柳樹灣。為爭米湯地,充軍到四川。”村子裡的彝族人,其實幾乎都是彝族和漢族的混血後裔。數百年來,他們雖然漢被夷化,但眷戀先祖

故地,傾慕秦淮文化,頑強固守和保留下來很多漢民族的文化特質和民風民俗。村裡的村裡的彝族男人也絕對不穿查爾瓦,彝族婦女不披羊皮褂,每家每戶的堂屋裡,只設神龛,不置鍋莊,與西昌和楚雄等地的彝族風俗習性迥然有別。

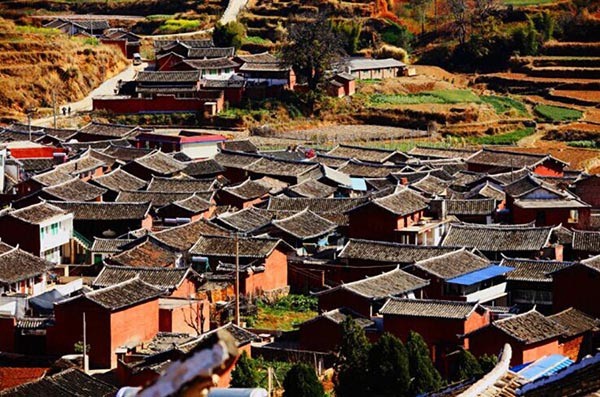

迤沙拉村的建築,非常講究布局和街巷設計。村子裡街巷門!下的體例而築。村民家家有院,土木結構,一正巷門肆、騾馬客棧,大多依照祖先留兩廂,四合五井,白牆青瓦,高瓴飛檐回,檐牙高啄,各抱地勢,勾心斗角”,板壁雕刻廊腰缦刻、太陽紋飾“只刻不畫”,頗多江南神韻遺風。走進迤沙拉的高牆小巷,讓人頓生仿佛置身江南農村小鎮的奇異感覺。

迤沙拉村的裡潑彝人是個奇特的民族群落,裡潑的的“裡”是指女人,“潑”指男性,裡潑就是女人勤勞智慧,男人健壯勇敢。

迤沙拉有著厚重的歷史文化積澱,見證了中華民族歷史上—次特殊的民族大融合的的全部過程,走進它,就如同走進了—個連通幾百年甚至上千年歷史的時空隧道,透過這扇小小的窗口,探詢彝漢文化水乳交融的源流變遷,或者揭開那些早已湮沒塵封的歷史文化之秘,我們總有或多或少的驚奇和喜悅。迤沙拉就是鑲嵌在攀枝花這塊寶地上的一顆璀璨的歷史文化明珠。

旅游TIPS:

迤沙拉村特色小吃很多,有烤全羊、炕牛肉、南瓜雞、羊肉火鍋、羊肉湯等。除了悠遠的古跡、可口的美食,在迤沙拉村,相愛的人可以在這遠離喧囂的山寨搭個戀愛的窩,它是―個撫慰浮躁內心的寧靜之地,也許正是你苦苦尋找的—個安頓靈魂的溫暖居所。

地理位置:四川攀枝花市仁和區平地鎮迤沙拉村。從攀枝花市乘車到平地鎮,然後再轉車到迤沙拉村。電話:0812-2900292。