明時要塞 古鎮青巖

日期:2016/12/15 22:24:13 編輯:古代建築

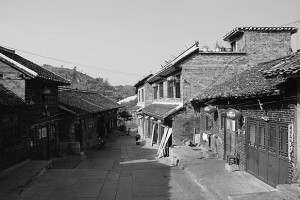

石板鋪路,石塊壘牆,古鎮青巖俨然一座“石頭城”,其傳統建築更被學者們譽為“石頭的絕唱”。

精雕刻花的門窗,油漆成大紅色的門板,灰青色的瓦片,渾然天成。

在飛機上,就聽空姐說貴陽的青巖古鎮是貴州著名的四大古鎮之一,還是姜文主演的電影《尋槍》的外景地。離開貴陽機場,我們改乘大巴趕往青巖古鎮,決定領略感受一番青巖的古鎮風情。

□杜秀峰(無棣)

這是一個冬日的清晨,導游說是貴州少有的大晴天,嬌媚的陽光照耀著古城的房捨與街道,泛著清幽的光芒。踏進青巖古鎮,頓覺一股濃郁的古鎮風情迎面而來。但見青磚鱗瓦的民居,幽幽的青石板路,斑駁的粉牆,身著蘭布土衫的居民,宛如穿行在幾百年前的大明朝。

據史料記載,青巖古鎮是一座始建於明洪武年間的軍事要塞,距今已有630年的歷史,比貴州建省還要早。中央王朝為了控制西南邊陲,於洪武六年設置貴州衛指揮使司,以控制川、滇、湘、桂驿道,於雙獅峰下駐軍建屯,史稱“青巖屯”。洪武十四年,朱元璋派30萬大軍遠征滇黔,大批軍隊進入黔中腹地後駐下屯田,“青巖屯”便逐漸發展成為軍民同駐的“青巖堡”。

鎮內古建築頗多,古鎮方圓3平方公裡范圍內,祠宇林立,均為明清兩朝建築,有九寺、八廟、五閣、三洞、二祠、一樓、一宮等30余處廟宇祠堂,只見布局合理,氣勢雄偉,雕梁畫棟,重檐飛角,建築工藝精妙絕倫,令人歎為觀止。那些小院裡,亭台小榭,楊柳依依,極具江南韻味。

青巖古鎮時時給人以厚重的古樸之感。細細思量,皆因其人文荟萃,文化氛圍極為濃郁的緣故。駐足狀元府門前,心底的崇敬之情油然升騰。清朝的時候,青巖出了雲貴第一文狀元趙以炯,這是自中國開科取士以來破天荒,不僅震動家鄉,還傳遍京城。“貴陽十大文化名人”之一、清朝禮部尚書李端棻為此特寫下一副對聯祝賀:“沐熙朝未有殊恩,聽傳胪初唱一聲。”

青巖很奇特,它還是“四教合一”的地方,從1573年到1946年,佛教、道教、天主教、基督教相繼傳入青巖小鎮,這在全國也是獨特的。在古鎮,不論是本民族與生俱來的還是西方後來傳入的文化,都得到了很好的接納和傳承。難怪導游給我們講解時把青巖戲稱為:包容城與和諧城。

抗戰時期,青巖這個西南邊陲小鎮仿佛是個世外桃源,引來了許多避難的下江人,也讓這個由江南移民興起的小鎮江南之風味更濃。周恩來的父親周懋臣和鄧穎超的的母親楊振德均在青巖住過,遺址至今仍在。

青巖古鎮的城池格局非常講究:古城牆圍合的空間為城池核心,分四條大街、26條小巷,城池骨架如同一只頭南尾北的老龜,箕張踞坐於城中五座小山之上,素稱“五虎傳羊之地”,尤以南部最為險要,為兵家屯守、攻防之地,因此百姓傳說此城“坐不住縣令”,歷來建制皆以鎮名之。城池空間按金、木、水、火、土五行劃分,城池格局體現中國古代堪輿學說,與周圍的山形地勢有機聯系,既有軍事意義,又有現代城市營造的景觀學意義。

民居、街巷、朝向及其它也很有講究:青巖民居講究“門不對門、巷不對巷”,門坎高低各不同。漫步青巖城內,可以看到街巷兩邊的民居,多是不正向相對的,實在從方位上避不開,寧可將門臉朝邊上挪一挪,青巖人忌諱將自家門臉正對街巷對面的人家。在面對獅子山的人家,則多於門上懸掛鏡子,以避煞。街巷以文昌閣為聚合中心,南北貫穿,東西連接,以城中地勢自然順延巷道空間,因而巷道空間具有開合、轉折、自然連接並與城外山體相呼應的特點。青巖民居的台階,與正統建築有很大區別,一般人家如小商小販則無台階,書香門第則一兩級台階為主,院落空間一般都相對獨立,有錢人家多有幾進院,依地勢高低設計台階數量。標志身份的則是大門前的台階級數。

在青巖古鎮那條最具特色的背街石巷裡,我竟流連忘返。整條路由青石板鋪成,經過幾百年的雨水沖刷、腳步的磨砺,早已變得光亮如鏡,泛著青黑色的光芒。街邊兩旁的老房子,古雅精美的造型,精雕刻花的門窗,油漆成大紅色的門板,灰青色的瓦片,渾然天成。這裡大多數房子的牆體也是由層層青石板砌成,據說石砌的院牆是以糯米熬漿黏合而成,在歲月的流年裡,米漿早已風化脫落,而石牆如一個歷經滄桑的老人,訴說著久遠的往事。

若不是游人各色的服飾打扮和此起彼伏響起的手機鈴聲,您是很難從這古街、古巷、古景交織的遠古的場景裡走出的,那種悠遠、凝重與滄桑間或地與現代元素交織在一起,更讓人仿佛時空交錯。

一切似乎都是那麼熟悉,一切又是那麼陌生。

- 上一頁:賒店古鎮古茶魅力 萬裡茶道茶名遠揚

- 下一頁:突破瓶頸實現古村鎮旅游發展轉型