三亞文物單位百年義學堂成危房

日期:2016/12/14 12:02:14 編輯:古代建築

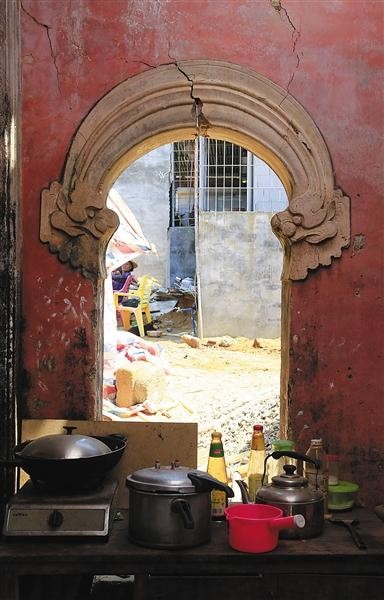

中廳開裂的牆體。圖片均由本報記者武威攝

正堂支撐房梁的磚柱已經開裂。

“幾年不見,學堂怎麼變成這樣了?”三亞市文物保護工作者何擎國看著三姓義學堂堆滿建築砂石的中庭痛心說道。今天上午,記者跟隨何擎國來到崖州古城起元村走訪,發現當地村民為蓋新房,將建築材料堆在義學堂內,人為破壞加上年久失修,讓這所擁有129年歷史的三亞市文物保護單位面臨坍塌危險。

2006年,三亞市政府將三姓義學堂設為該市第二批文物保護單位,如今,刻有“三姓義學堂”的文物保護標志石碑被丟在路邊牆根下,半截埋進了沙土。義學堂的門樓瓦片殘缺,兩側陰刻在牆上的門聯,下半部分因磚石零落而遺失。從門樓一直往天庭走廊的地面,堆滿了小山一樣高的砂石,這是居住在義學堂內的村民,為起新屋而拉來堆放的建築材料。

由於無法從門樓進入,記者跟隨何擎國從外側繞進去,發現義學堂的圍牆早已不復存在,中廳和正堂的屋脊都因年久失修損壞嚴重。其中正堂屋頂的承重木梁斷裂,瓦片下沉,後牆中部向外鼓出,牆壁接縫處多處開裂。中廳的屋頂也破露出一個大洞,下面用防水布簡單做了遮擋,兩側牆壁部分裝飾書畫殘存無幾。不大的中廳,本是百年前儒童們啟蒙的講堂,現在成了堆放各種廚房雜物的地方,甚至還停放一輛三輪車和一輛拖拉機。

何擎國介紹,解放初期土地改革,三姓義學堂的產權被分給尹姓的一戶人家,後來這戶人家由於人口眾多,留在村內的三兄弟就圍繞義學堂進行改建和新建房屋居住。其中一家至今還住在義學堂內。記者看到,為了方便住人,該戶人家用磚牆將供奉牌位的正堂改造成3個隔間,分別作為雜物間、祠堂和居住用。但近年來由於危房隨時坍塌,這家人已在義學堂右側空地上打地基,准備新建樓房。另兩家兄弟,分別在義學堂原來的圍牆范圍內,蓋起了兩棟水泥樓,緊貼著古門樓,與義學堂幾乎融為一體。

據史料記載,三姓義學堂是清光緒十二年(1886),由當地尹、盧、林三大姓氏族人合眾鼎建的祠堂,兼作三姓弟子儒童和附近學童啟蒙教學的私塾。義學堂由門樓、天庭、中廳、正堂、倉房、廚房、圍牆組成,但今天所見,僅存的門樓、天庭走廊、中庭和正堂,也已岌岌可危。

今年67歲的何擎國,曾參與1985年的第二次全國文物普查,當年對三姓義學堂的評價是“三亞市小學教育的起源,是保存較好的清代古建築之一”,時隔30年,這處古建築已經面臨隨時坍塌的局面。何擎國提出建議,希望當地政府做好三姓義學堂內村民的土地置換,安置好村民的去留問題後,將三姓義學堂的產權收回加以修復和保護。