廣州日報記者逐一掃描12座世遺建築地震受損情況

日期:2016/12/15 15:15:54 編輯:古代建築 巴德崗杜巴廣場,玩耍之後,居民抱著孩子走下古塔。

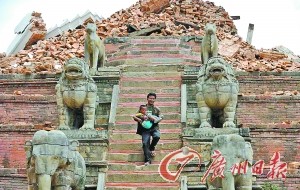

巴德崗杜巴廣場,玩耍之後,居民抱著孩子走下古塔。

廢墟之上,鳥兒在盤旋。

廢墟之上,鳥兒在盤旋。

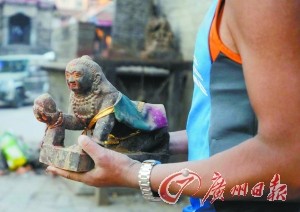

搶救生命,也搶救文物。

從廢墟中“搶”出的雕像。

帕坦杜巴廣場,一尊石像倒在廢墟中。

本報記者逐一掃描12座世遺建築地震受損情況

這些建築要全部修復至少需要8到10年

1979年,尼泊爾“加德滿都谷地”被列入世界遺產名錄,這裡有七組歷史遺址和建築群。這座城市因寺廟眾多被稱為“寺廟之城”。2015年4月25日,一場大地震帶走了成千上萬尼泊爾人的生命,更損毀了尼泊爾人引以為傲的穿越千年的凝固歷史。“加德滿都谷地”系列世界遺產建築中,至少有12處遭到損毀。

文/廣州日報特派加德滿都記者蟻暢、何濤 除署名外

圖/廣州日報特派加德滿都記者邱偉榮、蘇俊傑

文/廣州日報特派尼泊爾記者何濤、蟻暢 廣州日報記者王丹陽 實習生彭麗娜

昨日當地時間14時許(北京時間16時許),加德滿都下起了一場大雨。8.1級大地震後,加德滿都的陣雨似乎多了起來。

加德滿都是尼泊爾的文化心髒,8.1級大地震讓尼泊爾的世界歷史文化遺產遭受了一場浩劫,但樂觀、堅韌的尼泊爾人已經開始了搶救文物工作,完全修復古建築的計劃也在醞釀之中。

建築專家阿西西(Ashish)冒雨站在帕坦杜巴廣場毀壞的古建築中間接受廣州日報記者的采訪。阿西西是加德滿都一間民間文化遺產保護機構的工作人員。

帕坦杜巴廣場是加德滿都3個古城之一,在地震中受損嚴重。有幾座神廟完全變成了瓦礫,王宮一側牆邊的建築也完全倒塌,現場的慘狀讓人無限傷感。

阿西西說,這些建築十分精美,是精美和石雕、木雕和紅磚的混合建築,有幾百年的歷史,如今受災嚴重。

“如此精美的建築有可能修復嗎?”記者問。

阿西西說:“完全有可能修復,但需要8到10年。現在尼泊爾並不缺少有手藝的木雕和石雕專家,但由於這些雕刻太精美,需要花很多時間。”

阿西西還說,由於尼泊爾是地震多發國家,文物部門早就有了准備,每一座古建築都詳細地拍過照、測量過尺寸、保存了結構圖,完全可以修得和以前一模一樣。

一些損壞的大塊的石雕和木雕也被工作人員專門收集起來,以備在日後重新用上。

在帕坦杜巴廣場旁一條馬路邊還有一座神廟完全倒塌,地震發生時,這裡曾經有兩人被埋。雙手泥濘的哈瑞(Hari)坐在旁邊休息。哈瑞是當地居民,他和一旁朋友自發來到現場搶救文物,他們把大塊精美的木雕從廢墟中整理出來,抬到一間小房裡保存。由於完全沒有現代化的作業工具,他和很多朋友都是用手在搬磚。這些搶救出來的文物也會重新用在修復的神廟上。也許8到10年後,又會見到一個美麗如初的帕坦杜巴廣場。

而在尼泊爾強震後的其他地區,廣州日報記者在巴德崗古城也發現了遺跡損毀情況。

DATTATRAYA古廟:只有少數瓦片掉落,基座有細小裂縫出現,建築整體完好。人們仍在古廟內休息避難,可見建築質量較好。

BATSALA古廟:坍塌。主體建築完全坍塌,殘留有幾尊佛像,被掩埋在廢墟下,基座仍在。這是少數完全坍塌的古廟之一,也廣受媒體關注,許多媒體記者來到坍塌的古廟現場進行拍攝。

對於此景,聯合國教科文組織總干事伊琳娜·博科娃(IrinaBokova)在教科文組織官網發表聲明說,教科文組織與合作伙伴將隨時准備幫助尼泊爾災後重建,用教育、科學、文化的力量,使人們恢復信心。

“傷口”掃描

“寺廟之城”加德滿都在地震中損毀的12座世遺建築今何在?

加德滿都杜巴廣場

瑪珠廟,修建於17世紀

毀損程度:完全坍塌,已成廢墟。

加薩滿達廟

毀損程度:如今已完全坍塌。

哈努曼多卡宮,尼泊爾故宮

毀損程度:部分坍塌,危險建築。

迪路迦摩罕納拉揚神廟,

建於1680年

毀損程度:完全坍塌。

納拉揚毗濕奴廟

毀損程度:完全坍塌。

斯瓦揚布納寺

毀損程度:主體建築輕微受損,周圍副塔坍塌。

博大哈佛塔,世界最大圓佛塔

毀損程度:主體建築頂部開裂,為危險建築,副塔坍塌。

比姆森塔

毀損程度:完全倒塌。

帕坦杜巴廣場

哈裡桑卡神廟,建於18世紀初

毀損程度:完全坍塌。

尤加納蘭德拉馬拉,國王柱像

毀損程度:頂部雕像掉落損毀。

巴德崗杜巴廣場

瓦斯塔拉杜迦神廟

毀損程度:全部坍塌。

法希得噶神廟

毀損程度:頂部坍塌,底座部分雕塑保留。

(資料來源窮游網《尼泊爾錦囊》、尼泊爾當地網友爆料,本報記者整理)

專家談復建

萬漢斌 清華大學城市公共安全規劃研究所所長。

該所致力於城市綜合防災減災與公共安全的規劃設計研究。

鄭力鵬 華南理工大學建築歷史教研室主任、中國建築學會建築歷史分會學術委員、廣東省文物保護專家委員會委員等。

抗震能力弱 損毀太嚴重

廣州日報:震後古建築修復要考慮哪些問題?

萬漢斌:這次尼泊爾地震古建築受損很嚴重。尼泊爾強震周期好像是75年左右,早期也發生過大地震,但在修復過程中還是采取了原來的這種結構類型,主要是磚和水泥,也有可能是石灰建築,所以抗震能力還是比較弱。現在很多世界歷史文化遺產遭到大面積破壞,修復時肯定要考慮地基,考慮地基的承載力。

我們院當時做的是汶川地震二郎廟的重建,原來的構件能用的盡量用,新構件盡量和原來的構件取得一致,不破壞原來建築形制,材料也是用原來的。但尼泊爾的這些建築抗震確實比較弱,很多以前就沒考慮過抗震,現在怎麼修復還很難說。

廣州日報:修復時是否要考慮下一次地震情況?損壞嚴重的古建築都需要進行評估嗎?

萬漢斌:肯定要考慮。加德滿都已經進入世界文化遺產名錄,修復世界遺產的程序,應該比一般建築都要復雜一些。復建一定要考慮結構的強化,全木結構好一點。

廣州日報:是不是地震損毀的建築多為磚木結構?

萬漢斌:很多是磚、水泥壘起來的,上面是木結構的東西,又重又不抗震,沒有一定的柔性和抗震的能力。

廣州日報:如果加德滿都古建築復建,您估計要多長時間?

萬漢斌:損毀太嚴重,12座世界文化遺產大部分完全坍塌,重建的時間有的說是5~10年,我看這個時間可能還會更長,因為跟國家的經濟實力也有關系。

廣州日報:一般怎麼做震後古建築的修復和保護工作?

鄭力鵬:震後古建築處理有幾種方式。一種是完全震毀掉了,震毀掉以後就作為遺址進行保留。第二種就是有一些特別重要的遺跡,他們覺得很有必要,就做重建。

廣州日報:是按古建築原有的結構和材料進行重建嗎?

鄭力鵬:對。按原有樣子重建,就是按照原來的材料、做法去重建起來。當然更多的只是一部分壞。一部分壞呢,一種就是維持這個樣子,第二種就是再修回去,類似重建。還有一些可以做些加固,不讓再繼續壞下去。一些傾斜、開裂或者局部坍塌損毀,剩下的部分就要做加固修繕,所以方法有好多種。

悲傷巴德崗

尼泊爾當地時間4月28日上午,本報記者進入加德滿都以東約15公裡的古城巴德崗,這裡是本次尼泊爾地震受損最嚴重的地區之一,數百年的古寺廟受到不同程度破壞。當地媒體報道,目前巴德崗至少有500人死亡,5000人受傷。巴德崗是加都三大古城之一,“巴德崗,在我們尼泊爾語中的意思是‘朝拜者的城市’。”30歲的蘇瓦爾說。

蘇瓦爾是土生土長的巴德崗人,從小在這些古老街巷中長大,昨天,一到巴德崗,蘇瓦爾顯得有些煩躁,他說:“我的心情很不好。”

整個巴德崗的主色調是紅色,除了數百年的古廟,都是有一兩百年歷史的磚木老建築,這些紅色的磚木結構老建築,最高的不超過5層,巴德崗的10萬人就居住在這些老房子中。

目之所及,大約30%的民房完全坍塌,還有許多房子傾斜著,被救

援人員用木條支撐著。人們仍在這些危房周邊走動。“我們很窮,房子倒了,還要取出生活用品。”蘇瓦爾說著,幫路邊一位居民扶起單車後架的貨物。

的確,在巴德崗,多數人都屬於低收入群體,像30歲的蘇瓦爾這樣在孔子學院學習,在旅游公司兼職,已經算是很體面了。更多的年輕人,或做小販,或四處打零工。地震後,他們回到倒塌的家園,徒手扒出生活用品,盡力保全為數不多的財物。

“這裡埋著兩個人。”蘇瓦爾指著一處廢墟幽幽地說,古城地方小,大家都很熟,蘇瓦爾和路人打著招呼,皺著眉討論著各家受損的情況。

在TAOQI廣場,美麗的BATSALA神廟整座坍塌,殘存幾尊佛像躺在瓦礫之中。“真的好可惜啊!”蘇瓦爾感歎。

廣場一旁,蘇瓦爾的家也成了傾斜的危房,透過廢墟,他指了指遠處,“那個窗台有綠色植物的房子,就是我的家,現在回不去了。”

4300

尼泊爾強震震中地區官員28日證實,強震致死人數迄今超過4300人,另有超過8000人受傷。強震致使一些地方道路阻斷,成為“孤島”,尚無法獲知相關傷亡人數。總理蘇希爾·柯伊拉臘預計,死亡人數可能突破一萬。 (新華)

25

截至28日17時,地震已造成西藏25人死亡、4人失蹤、383人受傷,近30萬人不同程度受災。受傷和受災人員大幅度上升。 (新華)

38

截至目前,國內航空公司共接回在尼中外乘客1799人。廣州目前仍滯留在尼泊爾的3個旅游團共38人,其中,嶺南國旅5人自由行團游客仍在博卡拉,游客堅持繼續行程。(記者全傑)

記者日記

2015.04.28

傷感而堅韌的城市

加德滿都是尼泊爾首都和第一大城市,約有200萬人口。盡管這裡並不是離8.1級大地震震中最近的地區,卻是受災最嚴重的城市。這一點類似2008年的汶川大地震。

今天是我們到達加德滿都的第二天,在忙碌采訪的間隙,我們也在體味著這座城市,體味著它的傷感和堅韌。

傷感是表露無遺的。加都有三座古城,各個遍體鱗傷,一座座神廟倒塌成了瓦礫,一向樂觀的尼泊爾人駐足神傷。

但這座城市的堅韌和溫情同樣表露無遺。私人醫生哈利仕不顧家人安危,如常到醫院搶救傷者,出租車司機還是禮貌而安靜地載客,路人眼神平靜看不到慌亂的表情。

在機場外記者還看到溫馨的一幕,在一處公共的供水處放著一桶桶裝水和兩個大的塑料水杯。一個人走上前倒了一杯水猛喝了幾口,剩下一些沒喝完,他隨手將水杯遞給另一個前來喝水的人,第二個人立即舉起水杯將剩下的水一飲而盡。這是兩個完全陌生的人,舉止卻像親密的家人。

洋溢在人們之間的友愛的力量可以戰勝一切災難。