灶坑上擺放著陶做的炊具 史前一萬年的“農家樂”

日期:2016/12/15 15:08:44 編輯:古代建築

今天“魚米之鄉”的槳聲人語裡,依稀可見遠古人類在這裡生活的背影

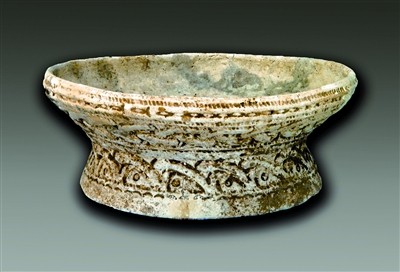

湯加崗遺址出土的白陶盤

洞庭湖素有“魚米之鄉”的美譽,它的歷史究竟有多遠?澧陽平原上彭頭山、八十垱、湯家崗、城頭山等一系列史前遺址震驚中外的考古發現,不僅將它的歷史推進到將近1萬年前,而且基本廓清了史前稻作農業前進的足跡。但“魚米之鄉”的遠古田園風光能被復活嗎?時光在這片土地上,究竟上演過怎樣龐大的農耕史劇?今天我們所能展現的,不過是滄海一粟。

萬年前的家園早已歸於靜谧,但我感覺到地下的沸騰聲恍惚仍在回響。我希望,這部恢宏的史詩最終能被考古工作者“導演”出來,了卻幾代考古人的夙願。

尹檢順

尹檢順,湖南永興人。1993年畢業於吉林大學考古學系考古專業,獲歷史學學士學位,同年分配到湖南省文物考古研究所工作至今。現任湖南省文物考古研究所研究員、研究一室主任。參與或主持過澧縣八十垱、城頭山、雞叫城、重慶三峽庫區等考古發掘工作,發表考古發掘報告和學術論文20余篇。

引子:

一切。那種嬌小的水生植物改變了一切。

人類走出蟄居了數百萬年的陰暗洞穴,來到陽光照耀的平坦曠野。河流蜿蜒的方向指引他們安居的住所。因為那種嬌嫩的植物需要有水的平地和照顧孩子式的精心呵護。是誰靈機一動,用樹枝與茅草搭起遮風擋雨的茅棚?這樣,他們有更多時間就近觀察與馴育這些嬌小的植物。

離開洞穴堅硬石壁的保護,四處都是危險的氣息,他們殚精竭慮,試圖在曠野站穩腳跟:挖更深的壕溝,修更安全的居所……但一切努力似乎都是徒勞。是什麼在主宰天地?不可知的神靈令他們的頭腦中充滿光怪陸離的混亂景象,只能傾盡心力祭獻最好的一切,甚至人的生命,以祈求豐盛的糧食,神奇的力量。

危險仍然潛伏,他們如此需要神靈的安慰,但大地已經稻香四溢,炊煙升騰,滿山奔跑的獵人變成了水邊定居的農夫。臉朝黃土背朝天,就這樣開始。

水稻,創造這一切的水生植物的名字,至今風姿搖曳。人類的生命,文明的起源,竟系於一株植物脆弱的枝頭。湘之稻,非常稻,亦非常於綿延萬年的稻作生活,它就發源於湖湘大地的澧陽平原,興盛於斯,傳播四方。田園情趣、農家風情從此成為人類揮之不去的戀戀心結,雖然它的發端,曾布滿混沌的血腥。

不如,坐上哆啦A夢的時光機器,回到史前一萬年的“魚米之鄉”,去看看老祖宗們的“農家樂”。

【第一站】

空氣裡松香飄蕩,山崗上搭著小窩棚,

灶坑上擺放著陶做的粗糙炊具

時間:距今約9000年

地點:彭頭山,今澧縣大坪鄉孟坪村

場景:

一座小山崗,山上及周邊有著茂盛的樹林,長滿楓香、楓楊和大片松樹,潮濕的空氣裡飄浮著松香和幾縷炊煙。山崗上較平坦的地方,人們搭起了人字架的小木棚,棚頂上蓋著干燥的茅草。在小窩棚裡生火取暖的灶炕上,擺放著一些粗糙的陶器,那是簡單的炊具。人們把稻殼、稻葉等摻到泥巴裡,還有意放點粗砂,以增加耐火性能,然後把泥巴搓成泥團,壓成泥片,用石頭做模具把泥片粘壓在一起,放到露天的火堆裡燒出粗陋、微紅色的陶器。山崗下,人們選擇小片小片有水的地方種植水稻,但還要花大量時間四處采集野果,捕撈動物及魚類。

【第二站】

男人們挖壕溝,建“倉庫”;

女人們采集茨實、菱角,用木杵將稻谷去殼

時間:距今約8000年

地點:八十垱,今澧縣夢溪鎮五福村

場景:

水邊一處不規則形的高崗,周邊水中生長著香蒲,四周長著高大的松樹、柘樹和喜樹。男人們在高崗邊緣挖了一條壕溝,將高崗三面較低的地方圍了起來,抵擋洪水。女人們在采集水中的茨實、菱角,水邊的葡萄、梅子、薄荷。

高崗上分布著成排的高台式、地面式的房屋,屋裡地上鋪著一層防潮的紅燒土、黃沙土。村子西邊建起了干欄式的“倉庫”,高崗臨水的一面是陡岸,女人們提了穿著繩索的陶罐,沿著鵝卵石的小台階走下陡坡去打水。

他們有了木錐、木耒等工具,水稻種得更多,收成也更好。女人們還學會了用木杵將稻谷去殼。還有手藝不錯的“篾匠”,有空就用削得薄薄的竹片編席子、編籐索。一位很聰明的木匠,用一節圓形的小樹枝做出了一條像蛇的長木棍,它有三角狀的扁平頭,身上還有鱗片狀的裝飾。

◆尹檢順解讀

發現八十垱遺址的具體位置,獎品是一瓶常德“茅台酒”;

金黃色的谷子一撈就是滿滿一篩子,一分鐘以後就變黑。

彭頭山聚落規模較小,稻作農業還處於初級階段,居住地也沒有什麼規劃,到處都是垃圾坑。如果有人死了,就近埋在居所周圍。八十垱則是數萬平方米、初具規模的定居性農業聚落,人口更多,除了種植水稻,也還要采集和捕撈。不過,這時他們懂得了一些植物的藥物功能,說不定還掌握了對食物進行深加工的技術,譬如釀酒。

八十垱遺址的地面與周邊毫無區別,從地表上根本無法觀察。我1993年7月份畢業後分到考古所,10月份裴安平老師就要我去找八十垱遺址的具體地點。我帶領兩名技工,花了一個星期才找到。裴老師很高興,特地獎了我們一瓶常德“茅台酒”。 1995年冬天,我們在古河道內發掘時,地下水突然往上冒,一下子湧出來大量的稻谷,所有人都驚呼起來。我用篩子一撈就是滿滿一篩子。剛撈出來的時候還是金黃色,一兩分鐘以後就變成黑色了。後來一統計,有近萬粒稻谷。為什麼會冒出這麼多稻谷?是否有稻田?很遺憾,由於這裡土質松軟,雨雪使探方坍塌,我們沒有來得及將初露的“田埂”清理出來,因此這個謎現在還沒能解開。

【第三站】

寬大的環壕,低矮的城牆,牆上設有崗哨;

村裡有“集市”、“磚窯”及公共墓地。

時間:距今約7000年

地點:湯家崗,今安鄉縣安全鄉劉家村7組

場景:

高出地面的小土崗上,三面環繞寬闊的壕溝,男人有的在城壕旁的哨所裡放哨,有的在“磚窯”裡“燒磚”,先將濕濕的泥土塊用手拍成基本方正的形狀,再放到窯內燒成堅硬的紅燒土塊,用來鋪路、建房子。

村裡生活設施齊全,有一個以物換物的小“集市”,有成片的垃圾場。村子西邊有事先嚴格規劃好的墓地。如果有人死去,會按照他的身份擺放數量不等的隨葬品,陶釜一律口朝東,陶盤或陶缽一律口朝西,二者往往是相互扣壓,似乎寓示死者靈魂不願外界干擾。最尊貴的人,會有最精美的印紋白陶盤隨葬。舉行重大的祭祀活動時,人們用白陶盛裝豐盛的祭品、美酒,以愉悅神靈。

◆尹檢順解讀

鄉村教師潘能艷最早發現湯家崗;

白陶是藝術的神器,文化的地標

1977年冬天,一位湯家崗村民正在這裡開挖溝渠,一位考古業余愛好者、鄉村老師潘能艷路經此地,無意中發現地上有一些打磨光滑的“石頭”,他立刻報告了文物部門。經過幾代考古工作者30年的努力,以這個遺址命名的湯家崗文化已揚名海內外。

2007年,我主持了湯家崗遺址的第三次發掘,發現了6000多年前城牆的雛形,證實了此前考古界的推測:在城頭山突然出現高大的城牆之前,有一個由環壕向城壕聚落演變的過渡。發掘結果顯示,這裡生活設施齊全,農業生產得到空前發展,還出現了南方目前發現的最早的公共墓地。

這裡特別引人注目的是白陶。它不是普通的日常用品,可能包括宗教的、巫術的甚至禮儀性質的功能,有學者稱它是“藝術神器”。它不僅是湯家崗遺址的文化地標,也是洞庭湖地區文化向外傳播的一盞航燈。洞庭湖及其周圍地區是我國史前白陶的故鄉和傳播中心,湯家崗遺址是洞庭湖地區出土白陶最為集中的遺址,尤其是以印紋白陶盤和八角星紋為代表的文化景觀,令人印象深刻。2007年發掘時,在遺址深處及其周圍,我們還發現了一種可能是制作白陶的原料。

【第四站】

護城河環繞圓形“城堡”,

城裡有四室一廳的“王宮”

東門外稻花飄香,蓮葉田田

時間:距今約6000年左右

地點:城頭山,今澧縣車溪鄉南岳村境內

場景:

黃土堆積的高大台地,泥土夯築的高大城牆環繞著8萬多米的圓形城堡。東西南北城門開闊,城內是密布的一排排房屋,大多用楓香樹建造而成。城北是大型的公共墓地,城東有佩帶玉璜的“王者”之墓,城中偏西有闊氣的四室一廳的“王宮”。城中偏北還有數座陶窯,每個人都有細密分工,形成制陶的流水線。

清晨,人們帶上魚網,沿著通往東門的鵝卵石大道,走過一座木橋,到水邊碼頭解開停泊在這裡的小木船,去河裡捕魚、采蓮。東門外寬闊的稻田裡,稻花飄香,田邊有灌溉的水渠,儲水的圓形水坑。高高的祭壇上,巫師在准備隆重的祭祀儀式,近圓形的祭壇上,擺放著各種各樣的祭品,一位外族的俘虜將被殺死獻祭。這將是一場盛大的祭祀,祈求風調雨順、豐收大成。

◆尹檢順解讀

村民一見就驚呼:“這是稻田土。”

田裡的稻蔸、根須和現在的沒什麼差別

城頭山建城之前,就是一個較發達稻作農業的聚落。1996年,在這裡發現了世界最早的古稻田和最為完整的大型祭壇。當時,考古人員正在解剖東城牆,挖到第一期城牆之下時,突然露出了厚約30厘米,直接壓在生土之上的灰色土層,粘性很重,參加發掘的村民一見就驚呼:“這是稻田土。”稻田裡甚至可以看到一干一濕所形成的特有的龜裂紋。將田土挖取一塊搗碎,可以撿拾出稻葉和稻莖。當時,何介鈞所長還挖了一個稻蔸,在附近現代農田中扯了一個才收割的晚稻根須,一比較,幾乎沒什麼差別。

挖溝築牆、種稻采蓮、制陶編席、祀神致福……距今約一萬年到五六千年澧陽平原上的“農家樂”,勾勒了綿延至今的農耕生活的基本面貌,這裡社會發展的步伐也幾乎是跨躍式前進。由於精耕細作的稻作農業、分層結構的墓地以及日臻成熟的祭祀行為的出現,率先進入稻作農業的澧陽平原,已經初露人類文明的曙光,成為一個向外強勢輻射的文化中心和人類發展的戰略“高地”。

-

没有相关古代建築