甘肅懸泉遺址出土“漢簡” 解密絲路“交通圖”(圖)

日期:2016/12/15 15:07:57 編輯:古代建築

懸泉漢簡

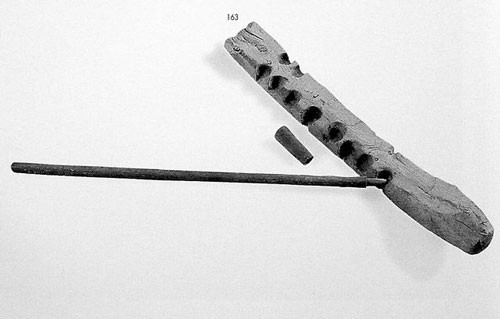

懸泉遺址出土器物

到目前為止,全國出土漢簡73600多枚,而甘肅境內出土的就達6萬多枚(件),占全國總數的82%左右,其中僅敦煌懸泉遺址出土的簡牍有25000多枚。

懸泉遺址是絲綢之路上唯一發掘的驿站遺址,在專家們近20年的潛心研究中,一幅中西方交流的畫卷也漸漸地展現在了我們的面前。

懸泉遺址:漢簡考古的絲路奇葩

連接東西方的驿站

茫茫戈壁,碎石遍地,人們想不到層層沙石下面,竟然埋藏著一座連接東西方的大型驿站,這就是——懸泉遺址。

在考古發掘18年後,親歷者講述了這個“地下世界”曾經的輝煌。

懸泉遺址位於敦煌市和安西縣(今瓜州縣)的中心點上,從這裡出發距離兩地的距離都是60公裡。“發現懸泉的地方是一個戈壁高地,這裡南靠三危山支脈火焰山,北臨西沙窩鹽鹼灘,距離疏勒河流域漢長城烽燧線的距離只有15公裡,高地東南側有一個山溝直通一個山泉。”著名漢簡專家、甘肅省文物保護維修所副所長何雙全介紹說。

“懸泉就是因高地東南側後面的山泉而得名。從那條溝裡進去,有三股泉水,它們都是從半山腰中湧出,然後依次通過三層台地,流入山溝。當地老百姓稱之為‘吊吊水’,非常形象地說明了懸泉一名的來歷。”

1990年冬天,何雙全主持了敦煌懸泉遺址的發掘,這次發掘持續到1992年夏天才結束。在兩年多的時間裡,先後對懸泉遺址進行了三次發掘,最後確定這個絲路驿站占地面積達22500平方米,主體建築有辦事機構、馬廄、傳捨等等。這個遺址中共出土各種器物3000余件,簡牍文書25000余枚。

這個驿站在西漢昭帝時期就已形成,前後使用了200余年。最初是一個傳遞信件的機構,叫懸泉郵,隨著西域的開拓,驿站的規模日益擴大,設為懸泉置,東漢後期又改為懸泉驿,魏晉時期被廢棄,到唐代這裡重新興盛起來,宋代才被徹底廢棄。

“懸泉置見證了漢唐絲綢之路的繁榮和衰落。當時從長安通往西域的一切郵件和前往西域的商賈均經過這裡。”何雙全說。

這是漢代驿置機關的首次發現。著名考古學家徐萍芳曾評論說,懸泉置的發掘是絲綢之路考古學上的“偉大發現”。

1995年,懸泉遺址發現被評為“八五”期間的十大考古大發現。

發掘者的心願

今年,何雙全的工作重點就是懸泉遺址考古發掘報告的撰寫。“爭取在年內完成懸泉的發掘報告,也算了一樁心願!”何雙全說。這也是甘肅省文物局重點督辦的考古發掘報告。

今年夏天,何雙全的大部分時間都是在甘肅省文物考古所的庫房中度過的。25000枚簡牍、3000多件器物,要拍照、要描述、要繪圖,一樣都不能馬虎。看著一件件文物,他仿佛又回到了1990年的冬天。

1990年5月,人們在懸泉遺址所在的戈壁灘上發現了盜掘的痕跡,省文化廳向國家文物局提交了發掘申請書,當年10月13日正式批准。這是一次與盜墓賊搶時間的發掘,拿到國家文物局的批文後,發掘工作立即展開了。第一年的發掘從1990年10月中旬開始到1991年1月上旬結束,歷時70余天。

“我們進入工地時,已經是冬天了,向工地開進時,風雪忽然而至,那是11月初,三場大雪降臨戈壁灘。住宿的地方是公路部門的一個廢棄道班,風雪交加中,開始現場踏勘。”何雙全說。

在何雙全先生家中我們看到一張照片,這張照片略微有些發黃,一個男子戴著一方紅頭巾,身穿一件土黃色的西服,蜷縮身子,拿著大掃把,在清掃積雪。這個人就是何雙全。

“此時的氣溫已是零下20攝氏度左右!”何雙全說,“那個工程隊長非常好!”他沒有記住寒冷,反而記住了當時的工程隊長。這是一次搶救性發掘,經費大部分不能到位,大部分的物資費用和人員工資處於拖欠狀態,工程隊隊長墊付了所有的民工工資。

到了12月,天氣非常寒冷,已經無法工作了。考古發掘不得不暫停。“由於經費一時到不了位,懸泉遺址發掘得非常辛苦,最後到了彈盡糧絕的地步。”1991年1月6日他們撤離的時候,工地上的考古隊員90%感冒發燒,連灶都開不了,僅剩一瓶開水,28個饅頭,要39個人分而充饑。晚上6點鐘,他們撤離了發掘工地。

“寫完考古發掘報告,不僅是對學術界的一個交代,也是當年付出的艱辛的一個結果。”

絲路“交通圖”

懸泉遺址的發掘一開始,就引起了人們的關注,發掘時國家文物局領導就強調,所有的東西都要拉回來。

根據簡牍記載,懸泉曾是漢代邊疆的重要驿站,經常接待來往西域的朝廷官員、使者和重要客人,但不接待過往私人。據簡上記載,絲綢之路繁榮時,一次接待於阗王,其從者多達1600人,僅用壞的杯子就達300多個。接待烏孫國公主的規格也相當高,簡上記載有地毯等貴重東西。

何雙全說,從懸泉簡可以看出,隨著漢朝勢力的擴大,過往敦煌的主要有6種人:西域各國的使者和賓客,漢中央和地方政府官員、公務人員,歸義的羌人,官家的奴婢,由朝廷統一收集和安置的內地流民、刑徒(即流放的罪犯,送往敦煌“勞改”)。

專家們通過兩枚漢簡的記載,解開了西漢時期絲綢之路的走向和沿途驿站的設置之謎。這兩枚漢簡是1974年額濟納破城子簡和1990年敦煌懸泉置簡,記載了西漢中晚期從長安經河西走廊到敦煌的驿站裡程,專家們把這兩枚漢簡定名為《驿置道裡簿》。

“這條道路是長安通往河西走廊、西域、西亞的交通大動脈,也就是‘絲綢之路’。”考古學家、省博物館原館長初世賓說。初世賓是破城子《驿置道裡簿》的發掘者,他對懸泉遺址出土的《驿置道裡簿》整理分析後,最終勾勒出了西漢時絲綢路主干道的走向。“我們可以確認西漢時期從長安出發到甘肅敦煌一帶的驿站裡程,也基本上弄清楚了沿線驿站的分布情況。”

“當時,人們離開長安後,從泾川一帶過泾河,再經月氏、烏氏、泾陽、平林置等地縣,到達固原(高平),繞開六盤山,然後經今天的景泰蘆陽一帶,過黃河進入河西走廊。一路前行。”按照漢簡記載的裡程在地圖上描畫,專家們發現畫出的絲路主干道竟然是一條直線。“從中可以看出,當時人們為了修建這條大道所做的精密設計和巨大的人力和財力投入。”初世賓說,這條道路分為高平道(長安—固原—蘆陽)、河西道(蘆陽—武威—敦煌)兩段,它的開通與張骞出使西域、霍去病用兵河西有密切的關系。

懸泉漢簡還有關於“天馬”的記載,簡牍顯示,在懸泉置中有大量“天馬”存在,而且有嚴格的管理使用制度。當時的西漢政府多次從敦煌抽調“天馬”,或者往長安,或者到天水等地,這說明當時天馬為人們非常看重,這也是除《漢書》外,漢簡中首次見到有關“天馬”的記載。

另外,懸泉出土的漢簡還記錄了2000多年前發生的沙塵暴。一枚西漢簡上記錄了一件“遺車失馬”事件,其中部分內容提及一種災害性天氣,正是當今廣受全球矚目的沙塵暴天氣。

何雙全說,這枚漢簡是一件官方處理事件的文書,上面詳細寫了某官府派一人去執行公務,並配備有一車一馬,後該人中途歸返,向上級禀告說他在路過敦煌地區時突然遇到很強的沙塵暴,大風和沙土刮壞了車,還使馬匹受驚跑丟,該人也受傷,只得步行返回。“可見,沙塵暴古已有之。不知為何,類似沙塵暴等自然災害,《漢書》等重要歷史文獻都沒有記載。”此次發現載有沙塵暴的漢簡,成了我國可以證實沙塵暴歷史的珍貴文物。

《漢書·武帝紀》記載,漢朝政府曾考慮從羅布泊開鑿人工河至敦煌,用來運糧到新疆。何雙全說:“敦煌漢簡和懸泉漢簡對開鑿運河到新疆羅布泊也有零星記載和反映,至少從一個側面印證了這件事。”懸泉漢簡簡文說:開漕運士卒多少人到懸泉置,到敦煌塞外築渠,要求接待。何雙全認為從內地派士兵到敦煌塞外築漕運渠,應該是指開鑿運河的事。

漢代的“國營農場”

懸泉遺址的發掘可以分為漢簡和器物兩大部分。器物佐證了簡牍,簡牍復活了器物。

“懸泉遺址出土器物的整理工作已基本結束,雖然出土的東西都很殘破,但其種類之多、數量之大,從一個側面印證了當時敦煌及其周邊地區的社會環境、自然環境。”何雙全說。這個驿站遺址既是一個獨立的社會圈子的見證,也是整個社會的縮影。

懸泉遺址出土的漢簡器物,最深的埋在1.30米深處,最淺的僅在0.20米處,他們發掘時分了六個標准層,從上到下,一、二層為西漢到王莽時代及東漢上半段,三、四層是宣帝、哀帝時期,五、六層歸為高祖到武帝時期。何雙全說,從各層出土的文物和簡牍記載看,這裡在宣帝和平帝時是最輝煌的,東漢以後逐步衰落了。

懸泉遺址中發掘出的器物的種類和數量非常多,生產工具和生活工具、用品都有,如鐵器、陶器、木器、漆器、石器、骨器、絲織品、皮鞋、毛筆、墨、紙張,還有蔬菜、種子、水果、牛羊肉等,基本是殘次品,沒有金銀器物,能看到的都是壞的,這也是“廢棄遺址”的重要證據。

還有個證據,就是木簡的內容顯示這裡的土地和水利設施都是國有的,如ⅡT0112②:103號簡的內容是:“千乘裡譚賢田一頃十八畝懸泉官渠”,渠尚且是“官家的”,其他就不言而喻了。何雙全說,這裡相當於漢代的“國營農場”,各種器物一應俱全。

私人印章和信件用的封泥也有發現。這裡發現的麻紙至少要比蔡倫造的紙要早,麻紙有530多張,有字的(較細膩的)僅13張,粗糙的在當時主要用於當紙巾和包裹物品,尚未用於有規模地書寫。

在懸泉遺址發掘之前,敦煌漢簡雖有南北兩塞軍事系統設置的記載,但北塞資料很多,南塞的極為鮮見,懸泉簡彌補了這個缺憾,還為陽關都尉府和陽關的內部建置、作用、運行機制及與其他機關的關系等問題的研究提供了新資料。

懸泉簡中數量最多的是各種官府文書,皇帝的诏書種類不少,但大部殘缺,能復原成冊的不多,此外,涉及律令的有20多枚,包括賊律、田律、置吏律、盜律等。數量最大的是各種籍,有人事方面的《吏名籍》、《功勞案》、《驿卒名籍》、《戶籍》、《刑徒名籍》等,財經方面的《田》、《入租》、《錢出入》、《谷出入》、《契約券》等,也有登記車馬等資產的,記錄勞動日志、供給消費的,如《食雞》記有元康四年一年內消費雞肉的記錄,非常詳盡。這些簡牍對研究當時敦煌的社會環境和制度法規極為重要。

何雙全說,從簡中的一些錢糧、土地籍中可以看出,當時懸泉的土地有官田和私田兩種,官田的分配以人口多少而定,租稅按畝計算,私田可以買賣,但必須照章交納賦稅。從簡上記載的“官渠”來看,當時敦煌的水利建設也是有相當規模的。

懸泉漢簡還有對當地鄉、亭、裡等基層機構的記錄,這對當時的郡縣建置,特別是河西走廊社會的基層管理制度增加了許多寶貴的材料。