浙江嵊州小黃山遺址發現新石器時代早期遺存

日期:2016/12/15 15:02:08 編輯:古代建築

3—8月,浙江省文物考古研究所會同嵊州市文物管理處搶救性考古發掘了小黃山遺址。小黃山遺址位於浙江嵊州市甘霖鎮上杜山村小黃山,1984年嵊州市文物管理處文物普查時發現。今年元月,浙江省文物考古研究所在曹娥江流域史前文化遺址專題考古調查時,在磚瓦廠取土殘留的斷面上發現該遺址下部堆積為新石器時代早期遺存,確認小黃山遺址文化堆積豐厚,年代跨度大,延續時間長。此次發掘面積近1000平方米,分A、B區。揭示大量儲藏坑等遺跡,出土石磨盤、磨石、夾砂紅衣陶盆、罐等器物數百件和大量石料、陶片標本。

小黃山遺址A區,發掘前系竹園,史前文化堆積上有厚2—3米的堆土,這些堆土系唐宋時期埋墓築墳封土和後期竹園增土形成。史前文化堆積厚1—3米不等,文化內涵大體分為3個階段,第三階段為良渚文化晚期遺存。第二階段遺存系溝狀堆積,堆積厚近3米,該階段遺存在B區沒有發現。第一階段遺存主要是儲藏坑等遺跡。

小黃山遺址B區,發掘前為近現代墓葬區。史前文化堆積厚1—2米,文化內涵也可區分為3個階段,第一、三階段遺存文化面貌、內涵特征同A區第一、三階段,第二階段堆積為A區所未見。整合A、B區的地層疊壓關系及堆積的文化內涵,小黃山遺址史前文化堆積文化內涵分成4個階段,第四階段堆積為良渚文化晚期遺存。前3段遺存為小黃山遺址堆積的主體,文化內涵豐富,自身特征鮮明突出。

第一階段 以B區5、6層及相關遺跡單元為代表。發現大量可能用於儲藏的深土坑,儲藏坑多為方形或圓形,坑壁陡直規整,坑底平整,直徑(邊長)1米左右,B區H12直徑1.9、深1米左右,容積近3立方米;部分儲藏坑上口為長方形,下部圓形,坑底置放石磨盤;個別土坑口小底大略呈袋狀;部分儲藏坑存在類似台階現象,可能為了存放取用上下方便。BH9、BH10、BH17儲藏坑緊密相連並落在一個更大的淺坑內,大坑套小坑。BH12儲藏坑周圍發現分布比較有規則的柱坑類遺跡,分析推測儲藏坑上當有簡陋棚篷建築覆蓋。在B區H12下方還發現燒火遺跡,清理情況與一般的火塘、灶坑遺跡不同,既不是平面上的燒結面,也不是地灶的圓形火塘。燒火遺跡位於一淺溝(槽)內,保存較好的一處底部燒結面范圍30×25厘米,靠下方(邊緣)燒結面逐漸趨薄,燒結程度較差,靠上方燒結面陡直清晰,高約12、厚近2厘米。結合第一階段無一釜支架出土、陶釜數量不多,又很少發現煙炱等現象,推測所發現的燒火遺跡可能不是用於陶釜的炊煮,而很可能與燒烤有關。B區T1,還發現長方形豎穴土坑墓一座,頭向東,墓坑長140、寬60、深20厘米,頭側發現夾砂紅陶平底罐、夾炭紅衣陶圈足盆隨葬陶器各一件,夾炭紅衣陶圈足盆下發現一片殘損腐蝕很嚴重的顱骨。平底罐外表肩部以下有豎向細繩紋,上腹部有戳點紋。A區發現的建築遺跡也很值得探討,在東西向大灰溝北側有寬5米階地,階地北側是高近1米的陡直的生土台,緊貼生土台挖有深約15、寬30厘米上下的排水溝,階地、溝內和生土台上都發現圓形柱坑,柱坑沿溝排列有序,揭示的柱坑顯示當時臨溝有一排長25米以上的以生土為後牆的“半地穴”建築。

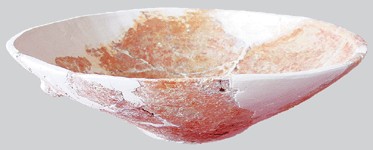

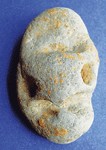

由於酸性土壤的埋藏環境條件,出土遺物陶器、石器大宗,有機質遺物發現很少。陶器中夾砂紅衣陶占絕大多數,夾砂顆粒比較均勻,磨圓度高,應系直接采自河漫灘的河沙。陶器胎壁粗厚,制作原始。平底器、圈足器為主,圜底器不多,不見三足器。器種單調,盆、盤、缽、罐、釜為基本陶器群,盆、盤、缽數量多,形態豐富。絕大部分陶器素面紅衣,少量陶器口沿部刻劃網格紋,繩紋少見。陶器口沿、肩腹部流行把手()或系。夾砂紅陶敞口平底盆形態特征和距今萬年左右的浦江上山遺址出土夾炭紅衣陶平底敞口盆十分相似。石磨石、石磨盤出土數量最多,石磨石形態豐富,玄武巖質地的餅型(塊狀)最具特色,磨石質地粗細差別明顯,磨石一般1—2個磨面,不少磨石有3個磨面;而硅質巖質地的長方形磨石一般為正反2個磨面,兩端常有錘擊形成的崩疤;還有一類杵狀磨石。燧石質石錘數量不少。石磨盤玄武巖質居多,玄武巖質地者完整的很少,多為長期磨損碎裂或因錘擊斷裂的殘件;非玄武巖質地的石磨盤多完整,最為完整的一件石磨盤重30公斤。不同形態的磨石、石錘與石磨盤配合使用,脫落、研磨、錘擊加工不同的堅果、塊莖植物或砸擊水生動物取食其肉、敲擊動物骨骼吸食骨髓。磨制石器數量不多,巖性以凝灰巖、硅質泥巖居多,截面橢圓形的石斧多見,通體磨制,殘損嚴重。穿孔石器及便於捆綁的石球也很具特色,尚不知其確切的用途。第6文化層還出土石雕人首一件,高7.6厘米,利用玄武巖質礫石運用鑽、刻、掏挖等工藝成形,形象傳神。

第二階段 堆積主要分布在B區,以B區4層堆積為典型考古單元。與第一階段相比較,文化面貌基本一致並有所變化,發展演變軌跡明確,脈絡清晰。變化主要表現在陶器方面,夾砂灰陶數量明顯增加,陶器胎壁趨薄。器類上平底器、圈足器常見,圜底器數量增加,三足器不見。除盆、盤、缽、罐、釜等第一階段陶器外,新出現斂口缽、雙腹豆、夾砂灰陶折肩卵腹繩紋釜、甑等新因素,新出現陶器的形態特征,交錯拍印繩紋、镂孔放射線和紅底白彩的裝飾風格等與蕭山跨湖橋類型文化同類陶器十分相似,甚至完全相同,從陶器成型方法等方面表現出更為古老的文化特征。兩者間應存在某種傳承發展關系。

第三階段 堆積僅在A區發現。在第二階段的基礎上又有新的發展。石器變化不是很大,地層中出土大量采自河漫灘的礫石料,許多礫石上邊緣留有人工使用類似刃部的痕跡,據分析大部分應該是信手拿來使用隨意拋棄的,部分可能是特意加工的具有明確刃部的礫石器。陶器中夾砂灰陶為主,少量夾炭陶。夾炭紅衣陶紅色艷麗,夾炭黑陶黑色烏黑純正。圜底器、平底器、圈足器常見,不見三足器。夾砂灰陶圜底釜、雙鼻與口部齊平的平底罐、平底盆、平底盤、缽和小杯常見。陶盆形態趨小,陶釜、陶罐器形明顯變大,釜上繩紋流行;平底盤手捏成型,工藝原始,外壁殘存制作陶器時草刮痕跡。

小黃山遺址3個階段遺存地層疊壓關系清楚明確,文化面貌豐富,文化內涵早晚傳承演變軌跡清楚,階段性特征明確,系同一文化的不同發展階段,自身特征鮮明突出。根據地層疊壓關系和器物型學的排比研究,第一階段文化內涵與浦江上山遺址相近。第二階段遺存文化內涵中存在不少蕭山跨湖橋文化因素,文化面貌總體上較跨湖橋更為原始和古老。第三階段遺存和跨湖橋文化也有相當多的可比性;繩紋圜底釜、雙鼻平底罐與河姆渡文化同類陶器也有某些雷同之處。經北京大學考古文博學院科技考古與文物保護實驗室對第三階段的A區H1出土夾炭陶標本的14C測定並經樹輪校正年代為公元前6820—前6680年,A區5層木炭樹輪校正年代為前6020—前5985年。據此第三階段年代距今8000—前8800年,第一、二階段年代尚沒有測定數據,比照浦江上山遺址,推斷小黃山類型文化遺存的相對年代距今8000—10000年上下。

由於酸性土壤的埋藏保存環境,小黃山遺址發掘有機質文物發現很少,對研究小黃山先民生業形態帶來了很多困難,但小黃山遺址大量儲藏坑的發現,豐富的石磨盤、磨石的出土,據B區坳毛蓬發掘點牛骨等動植物遺存的發現推斷:小黃山先民已進入定居生活階段,采集、狩獵是小黃山先民主要食物來源,生業形態適應依山傍水動植物資源十分豐富的自然生態環境。A區地層中稻屬植物硅酸體的大量發現表明小黃山先民已經栽培或利用水稻。

跨湖橋遺址、浦江上山遺址的發現揭示了浙江省新石器文化的多元性和復雜性。小黃山遺址發掘,則揭示和確立了上山類型階段遺存和跨湖橋文化階段遺存地層上的疊壓關系,將年代差距2000年、文化內涵難以比較聯系的2個古老文化有機聯系起來,“盤活”了浙江省早期新石器時代遺址分布格局,將浙江省早期新石器文化的探索研究推向一個全新的高度,為進一步認識和把握浙江乃至整個東南沿海地區新石器文化源流及其發展演變提供了可靠地層學依據、豐富的實物資料和全新的平台。水稻遺存的發現,對農業起源特別是稻作農業起源研究具有重大學術意義。

小黃山遺址發掘,第一階段夾砂紅衣陶多角沿盆等陶器形態上與河姆渡文化早期多角沿盆很相似,第三階段最具特征的雙鼻罐、平底盤也與河姆渡文化的代表性陶器雙鼻罐、平底盤具有某種傳承發展的內在聯系。據此推斷小黃山類型文化遺存是河姆渡文化重要的來源之一。

小黃山遺址新石器文化早期遺存保存之完好,儲藏坑發現之多,石磨盤、石磨石出土數量之豐富為江南地區新石器時代遺址所罕見。6層出土的石雕人首距今年代在9000年上下,應是我國新石器時代遺址考古中發現的時代最早的石雕人首,具有很高的藝術研究價值。

小黃山遺址是曹娥江流域發現的時代最早的新石器時代遺址,是曹娥江流域乃至浙江省及東南沿海地區新石器時代考古發掘研究的重大突破。小黃山遺址發掘為跨湖橋文化的來源去向這一困擾考古界多年的重大學術問題的重新討論研究,提供了全新的視角和嶄新的資料。