京西古剎戒台寺歷史

日期:2016/12/14 20:54:23 編輯:古代建築

1871年,恭親王奕在恭王府花園蝠廳前邀月台假山邊。此時的奕顯得志得意滿,正處於政治生涯的鼎盛時期。 英國攝影師約翰·湯姆遜攝

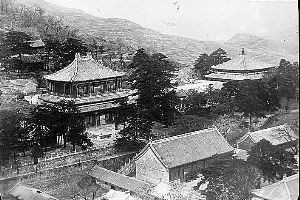

戒台寺千佛閣始建於遼代鹹雍年間,為三層檐樓閣式木結構建築,庑殿頂,門額上掛有清乾隆手書的匾額。千佛閣由於年久失修被定為危險建築,於1965年經北京市政府批准拆除,進行落地保護。2011年,千佛閣復建工程啟動。

戒台寺千佛閣始建於遼代鹹雍年間,為三層檐樓閣式木結構建築,庑殿頂,門額上掛有清乾隆手書的匾額。千佛閣由於年久失修被定為危險建築,於1965年經北京市政府批准拆除,進行落地保護。2011年,千佛閣復建工程啟動。 千佛閣內正中供有高大的毗盧遮那佛銅像,閣分上下兩層,每龛內供奉一尊高10厘米的木雕佛像,共計1680尊。

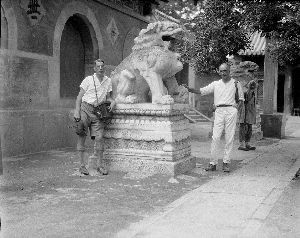

千佛閣內正中供有高大的毗盧遮那佛銅像,閣分上下兩層,每龛內供奉一尊高10厘米的木雕佛像,共計1680尊。 上世紀20年代,美國社會學家西德尼·甘博和同伴到戒台寺游覽,他拍攝了許多關於戒台寺的照片。

上世紀20年代,美國社會學家西德尼·甘博和同伴到戒台寺游覽,他拍攝了許多關於戒台寺的照片。

這株“九龍松”位於戒壇山門殿的南側,植於遼代,已逾千歲。據說這是現今華北地區最古老的一棵白皮松。樹高18米多,胸徑2米有余,遮陰面積500多平方米。

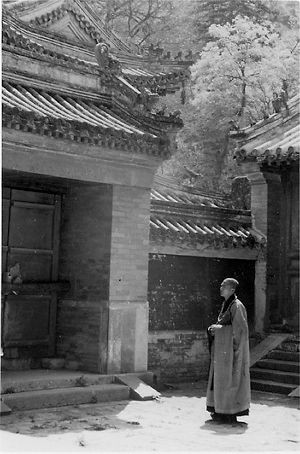

戒台寺內的戒壇可以授佛門的最高戒律菩薩戒,成為中國佛教的最高學府之一。圖為上世紀20年代戒台寺僧人。

1884年的一天,一輛馬車風塵僕僕,悄然停在戒台寺門前。住持妙性和一眾僧人已在山門等候多時,從馬車上下來一位“貴客”,此人便是剛剛被慈禧撤去了一切職務的恭親王奕。奕平日喜讀佛經,公務之余常到戒台寺修習,是住持妙性的方外之友。然而這次他到戒台寺來,卻不是為了探討佛法,而是奉慈禧懿旨“養疾”。

1861年,鹹豐帝駕崩。奕助慈禧太後發動辛酉政變,奪取了政權。此後,奕當上了議政王,權傾朝野,但也引來了慈禧的猜忌。1884年中法戰爭爆發,慈禧以奕“不欲輕言戰”為借口,奪了他的實權。為了避禍,奕干脆順水推舟,帶著福晉和兒女離開京城,住進了京西戒台寺,而且一待就是十年。

戒台寺位於門頭溝區馬鞍山麓,又名“萬壽禅寺”,始建於唐武德五年(公元622年),原名“慧聚寺”。後來遼代高僧法均在這裡設戒壇,引得四方僧眾前來受戒,故又名戒壇寺。戒台寺因擁有全國最大的佛寺戒壇而享譽全國,被稱作“天下第一壇”。它不但是一處佛教聖地,也是京西一處風景勝地。清代,康熙帝、乾隆帝多次為它題寫匾聯。乾隆皇帝還曾以戒台寺中無花為憾,特意命人從圓明園裡移來了20株丁香樹。如今,這些“壽星”丁香枝干粗壯,樹齡已有200余歲。為了方便皇帝到寺中進香祈福,戒台寺在清代修建了北宮院作為皇室行宮。北宮院是一處兩進的四合院,兼有江南園林的秀美風格。

不過,奕決定在戒台寺“養疾”,絕不是僅僅因為這裡風景優美,還因為它與京城若即若離的關系。戒台寺距北京城70公裡,朝廷一有風吹草動,快馬半天就可以把消息送來。奕雖然明面上歸隱山林,實際上時刻關注著京城的動向。在奕隱居的十年間,他們一家人一直住在北宮院。北宮院也成了“第二恭王府”,奕甚至把王府裡的一座假山和76件家具,搬進了這個小院。因為奕喜愛牡丹,便在這裡廣種牡丹,還命人從王府引來黑牡丹、千層牡丹等名品,親手栽植。北宮院也因此得名“牡丹院”。

棲身戒台寺期間,奕或作詩遣興,或聽僧人講禅,沒有政務在身,日子倒也舒服惬意。不過,1894年甲午中日戰爭爆發後,朝廷上下無人應對,慈禧不得不將奕重新召回朝廷,共商對策。無奈此時奕已經年老體衰,再也不復當年的銳氣,重返政壇僅僅4年,便駕鶴歸西了。

本版照片由齊鴻浩、秦風老照片館提供

- 上一頁:走近哥倫比亞大學的館藏中國文物

- 下一頁:東岳廟裡看三多

熱門文章

熱門圖文