泰寧打造中國城建樣本 闡釋“小城為何可以這樣美”

日期:2016/12/14 10:03:35 編輯:古建築保護

作為繼廈門、武夷山之後的福建重點新興旅游區,旅游大縣泰寧有兩張叫得響的名片,一是旅游發展,二是城市建設。除了由“世界自然遺產”和“世界地質公園”等頂級品牌構成的旅游名片被人所熟知外,“粉牆、黛瓦、坡頂、翹角、馬頭牆”——— 這一以新徽派建築為主體、一脈相承的城市規劃建設新名片,不僅使得泰寧成為“海西美的山城”,更已成為中國城鄉建設的一個經典樣本。

近日,導報記者走訪泰寧,探尋山區小城打造城鄉建設經典的獨到路徑。

樣本 泰寧選定“新徽派”基調

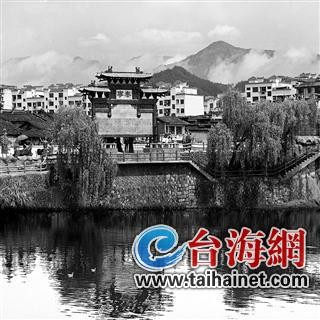

站在高處俯瞰,在四周青山的映襯下,別致的泰寧縣城猶如一幅山、水、城、景交融的水墨畫。

在追求現代化的城市改造中,很難想象,有一座城,可以沒有“玻璃幕牆、羅馬柱、大穹頂、噴泉和文化牆”這樣的現代、外來元素。地處閩贛兩省三市交界的三明市泰寧縣,正是如此。

就在許多城市追逐大拆大建、貪貴求洋、崇尚外來時,十余年前,這座因丹霞地貌享譽全球的旅游城市,為自己的城市建築定調——— 粉牆、黛瓦、坡頂、翹角、馬頭牆,當地人自豪地稱為“新徽派建築”。

現為泰寧縣住房和城鄉規劃建設局副局長的張文,見證並參與了泰寧選定“新徽派建築”的經過。

“出於打造生態文化旅游城的定位,1999年,泰寧縣委、縣政府決定在泰寧古鎮開辟一條與全國重點文物保護單位尚書第古民建築群相毗鄰的新街,為了展現‘隔河兩狀元、一門四進士、一巷九舉人’的文化底蘊,特地將新街命名為 ‘狀元街’。”張文透露,一開始也有是否要現代、洋氣的提議,當時縣委、縣政府本著“求雅不求洋”的指導思想,新街最終明確要求在設計中將當地明代民居的傳統文脈有機地融入現代建築中。

據悉,在這一思路指導下,鄉村規劃專家、建設部原城鎮試點辦公室副主任駱中钊等團隊,一遍遍地實地走訪尚書第以及古鎮的街巷,後來選定“粉牆黛瓦、坡頂和翹角、馬頭牆”的傳統民居建築風格,與閩北濃厚的地方特色相映襯、與尚書第建築群互為呼應,最終被泰寧選中。

從2000年9月開始,歷時21個月,嚴格按照統一規劃、統一設計、統一施工建成的“狀元街”,傳承和弘揚了泰寧縣已有數百年歷史傳統的徽派建築風格,集觀光、購物、休閒於一體的商貿旅游街讓人耳目一新。

“建成的狀元街,干部群眾喜愛它,專家學者贊賞它,廣大游客向往它,從而奠定了泰寧古鎮建築風格的基調。”駱中钊曾如是披露。

規劃 風格統一造就泰寧新名片

後來的路徑是,“新徽派建築”的基調,已不局限於狀元街,而是泰寧城,現在已逐漸延伸到鄉裡、村裡。

如今,一走進泰寧縣城,映入眼簾的,商業街、住宅區、酒店、沿街圍牆,甚至是公廁,到處是齊刷刷的黛瓦粉牆,給人帶來強烈的視覺震撼。而其中,首先得益於泰寧堅持的“將城區當景區建”、高起點統一規劃的城市建設思路。

“我們堅持高起點規劃城鄉建設,統一規劃,我們都要請三四支隊伍分別來做,通過評比好中選優。”時任縣委書記曾祥輝說。從2002年起,僅在規劃方面,泰寧縣就先後投入1000多萬元,委托同濟大學、上海交大、天津大學等32家權威規劃設計機構,高起點編制或修訂城鄉總規劃及60多項詳規,並在此基礎上,反復權衡利弊,形成了較為完備的規劃體系。

在整體規劃上,作為“一座古韻猶存的明城”,泰寧方面認為,若棄自身特質求“洋”,勢必導致不倫不類、不土不洋,為此,在規劃上尤其注重歷史文脈,深度挖掘展示泰寧古城文化底蘊。

如在用材上,不盲目跟風、洋化,使用隨處可見的“外來貨”,而是廣泛使用本地生產的紅米石、金湖紅燈“土特”建材。細節上更是如此。泰寧在對古城周邊進行整治美化時,對建築塗料、外牆處理等細節都做了強制規定,以及招牌、戶外廣告、公交站牌等標識材料、風格和命名都一一考究,使之與古城風貌相得益彰。

尤為可貴的是,泰寧吸取一些地方在城市建設中一味大面積拆建的教訓,多保護,少破壞,“不大挖大填,不大砍大伐,不大拆大建”。

“只要不與城市規劃相抵觸,能改的盡量改,能修的盡量修,對大量未經改造的傳統民居進行修復。”張文透露,不僅在造型上堅持新徽派建築的統一基調,城市還著手恢復風雨橋、牌坊、涼亭等歷史風物,盡情展示古城風貌。

同時,對於新建的住宅,都要嚴格維系“新徽派建築”基調,嚴格按照統一的規劃、統一的設計進行。如有的大樓,一些建設方想采用玻璃幕牆,但由於光污染比較大,這是規劃技術規定中明確禁止的“五不建”之一(另外還有羅馬柱、大穹頂、噴泉和文化牆)。此外,對外牆窗戶的大小、建築的高度等城市建設細節,都有明確的技術要求。

接力 鐵打的規劃流水的官員

“泰寧這種建築風格大概在十年前就已經確定下來。”泰寧縣委書記張元明表示,這一風格能夠一直堅持發揚到現在,還要得益於泰寧在城市建設上“鐵打的規劃,流水的官”模式。

張元明說,領導班子會調整,每屆領導的思路也都會有不同之處,所以泰寧縣堅持把規劃做精做細,一旦成型,不輕易做大的改動,這就保證了泰寧在城市建設上能夠思路清晰,步伐穩健。

事實也是如此。多年來,泰寧歷屆班子始終堅持生態文化旅游城定位,始終按照“一張圖紙”的建設要求,始終朝著同一方向持續推進;十幾年來多次換屆,但城市規劃從沒有因領導的變更而變更,而是“一任一任接著干、一張藍圖繪到底”。正是這樣的一場“接力賽”,通過持續建設的累積效應,才形成今天的城建面貌。

“事實上,早在1994年,泰寧縣就編制完成了《泰寧縣城總體規劃》,直至今日,泰寧城市建設執行的仍然與當年編制的總體規劃一脈相承。”張文透露,很多政府大樓、公建項目,在這樣的統一規劃面前,一旦違反同樣是“一票否決”。

啟示 泰寧“城建樣本”

經過多年的實踐和模式,在五大理念的引領下,“泰寧城建”這張獨特城市名片,為中國貢獻了一個經典的城鄉建設樣本。

理念一:堅持把城區當景區來建設。泰寧結合城鄉地理環境,依托特有的旅游、文化資源,確定了“山水景觀城”、“休閒旅游城”和“魅力文化城”的發展定位。

理念二:不求其大,但求其佳,不求其洋,但求其雅。充分揚長避短,挖掘展示泰寧城固有特質。

理念三:“不怕有缺點,就怕沒特點”。城市建設,缺點難免,但更關鍵的是要塑造自己的個性。有了清晰的定位和科學規劃後,泰寧縣用先進的理念引領城鄉建設,重細節、重品位,堅持把城區做景區來建設,以新徽派建築作為城市名片,凸顯山水特色、建設特色、布局特色。

理念四:城市建在文化中,城市建出文化來。一方面注重在開發中保護,一方面注重在開發中傳承,展現濃重的人文秀氣和地方氣息。

理念五:城市建設不是鑄造歷史,便是鑄造垃圾。為了避免“拆了再建、建了再拆”或“千城一面”的現象,堅持在規劃布局、風格塑造等環節審慎對待,精益求精,不留敗筆和瑕疵。