探密南鄭龍崗寺遺址考古

日期:2016/12/14 12:27:13 編輯:古建築保護

“談到中國歷史,人們往往會說上下五千年,但這些基本上是有文字記載的歷史,”余忠平問,“五千年之前是什麼樣子?五萬年之前是什麼樣子?五十萬年前是什麼樣子?”

余忠平,南鄭縣文物旅游局副局長,1992年畢業於西北大學文博學院考古系,從事文物發掘與保護工作20多年,對歷史如數家珍。

2月27日下午,在南鄭縣龍崗寺遺址,余忠平指著腳下的泥土說,“古人類做了些什麼,他們的生活習俗是什麼,答案都在我們腳下,它是揭開人類和萬物生息繁衍的鑰匙。”

1迄今發現陝西最早的舊石器文化——7500年前最早培育了豆科植物

龍崗寺遺址位於陝西省漢中市南鄭縣梁山鎮,由於所在地點名為龍崗,而龍崗之上建有一座寺廟——龍崗寺,因而該遺址稱為龍崗遺址或龍崗寺遺址。

龍崗寺遺址距漢中市中心城區3.5公裡,距南鄭縣城8公裡,是漢水上游一處重要的具有豐富文化內涵的古遺址,包括舊石器時代、新石器時代、漢代墓葬群,寺院建築和近現代革命舊址五部分。2006年龍崗寺遺址被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

余中平說,“從120萬年前至今,這裡的人類活動生生不息,幾乎不曾斷代,這是龍崗寺遺址的最大價值。”

1929年,中國地質研究所趙亞增、黃汲清首先開創了梁山古地質研究之先河。1943年西北聯大歷史系陸懋德教授發現了龍崗寺遺址舊石器,立即引起了地質、考古、古生物學界的高度重視。

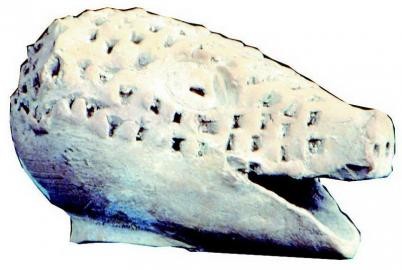

余中平說,1943年以來在此發現數以千計的舊石器,類型有砍砸,石球,尖狀器,刮削器等,與大熊貓,劍齒象,羚羊等第四紀哺乳動物化石伴生。龍崗寺舊石器在地質年代為中更新世早期,絕對年代距今120萬年以上,早於藍田猿猴人遺址,是迄今發現陝西最早的舊石器文化。

1959年,陝西省考古研究所在做漢中專區考古調查時,發現龍崗寺新石器時代遺址。

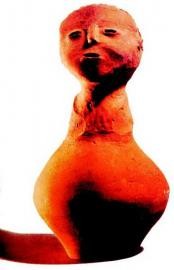

1983年10月至1984年底,省考古所對該遺址進行了部分挖掘,清理了430座墓葬,出土了人面壺,彩陶罐,船形壺,獸頭尖底瓶,人頭彩陶壺等文物三千余件。該遺址的發掘為研究我國新石器時代仰韶文化的淵源,分期和發展脈絡等提供了寶貴的資料,也證明了7500年前龍崗寺人類最早培育了豆科植物。

2012年7月至8月,漢中市文物旅游局、南鄭縣人民政府委托陝西省考古研究院,對龍崗寺遺址進行了全面的考古勘探工作。此次考古勘探工作歷時34天,共發現遺跡27處,其中活土坑7處,陶窯1處,房址7處,灰坑4處,燒土范圍2處,石塊范圍3處,灰溝3處。特別是龍崗寺遺址新石器時代陶窯遺址和房屋遺址的發現,可以說是繼1983年龍崗遺址考古發掘後的又一次重大突破。

2最能反映龍崗新石器時代的文明程度——彩陶、雕塑和裝飾藝術

1988年10月,美國奧勒根大學著名考古學家邁爾·阿金斯訪問考察龍崗寺遺址後說:“此地的發現,對於我們理解遠東,特別是中國古代人類生活是非常重要的。舊石器時代的標本,說明人們自非常古老的年代以來就生活於此地。多種多樣、高質量、具有重要意義的新石器時代的標本,則說明七千年以前中國文化已經達到了一個很高的水平。”最後題詞:“我從這裡看到了中國文化的根源”。

余忠平認為,最能反映龍崗新石器時代的文化成就和原始文明程度的是絢麗多彩、造型奇特的彩陶、雕塑和裝飾藝術。

龍崗寺遺址新石器時代處於我國原始氏族公社的繁榮階段,原始農業、飼養業、制陶、編織手工業的發明和興起,使先民們定居生活更加穩固,促進了龍崗原始文明的進程。這是原始藝術產生的重要經濟基礎。龍崗的先民們在生產生活的勞動實踐中,創造了形式多樣、題材豐富、集實用和裝飾欣賞為一體的實用藝術作品。

先民們在同大自然斗爭中,感受到生活的艱辛,物質來源相對匮乏,經常受到大自然惡劣氣候的侵害,還要遭受病痛的折磨,所以早期人類的行為都是圍繞生存和生活的本能需要進行的。同時也感受到對生命誕生的疑惑?感受到大自然的美好和神奇,人們產生了對自然的崇尚,和對美好生活的向往,形成了自然崇尚的審美意識和豐富的精神世界。

當龍崗的先民們第一次穿上用獸皮或麻布制成的衣服,他們的初衷是為了防御大自然的嚴寒和酷暑,然而事實上,發現穿上衣服起到很好的裝飾自我的效果。龍崗氏族公社的人們把獸牙,貝殼等做成的“項鏈”掛在脖子上,“項鏈”相互碰撞發出清脆悅耳的響聲,先民們發現了美的感受。先民們在制作的陶器上戳上一圈指甲紋,或畫上一條魚紋,發現了賞心悅目的美感,先民們在生活中感悟到了裝飾藝術的魅力。

3陝西有三條東西向的大通道——漢中盆地是史前人類文化融合的交叉點

據陝西省考古研究院史前研究室副研究員馬明志介紹,從自然地理特征與交通的角度而言,陝西擁有三條東西向的大通道:第一條位於北方長城地帶,主要體現為新石器時代晚期農耕人群至青銅時代游牧族群的遷徙路徑;第二條位於關中渭河盆地,這裡也是歷代溝通中國東、西部的主干道;第三條便是漢江流經的谷地和盆地,它東接江漢平原、南陽盆地與中原大地,西接四川盆地與隴南地區,是秦嶺以南非常重要的交通干道。

不唯如此,穿越秦嶺和大巴山的南北向通道更是史學家們關注的重要歷史地理課題,而漢中盆地始終都是無法繞開的必經之地和重要補給地,這便使得漢中盆地成為連接經緯的大十字交叉點。

馬明志說,從地理單元的角度分析,早期新石器文化一般相對獨立地存在於重要山系的山前台地地帶或盆地之中,並靠近水源,各個文化往往以地理單元為原初分布空間,文化板塊之間多處於相對松散的游離狀態。隨著人群的增殖,文化板塊往往需要突破原初的地理單元向外擴張。中原地區有秦嶺、太行山系、大巴山系被分割為相對獨立的地理板塊,山系嚴重阻隔了文化的交流和人群的移動,溝通各地理單元的文化通道便顯得至關重要。漢中盆地縱向溝通秦嶺南北,橫向連接東部的江漢平原、嵩山周邊,向西溝通川隴地區,是中國第二階地上最為重要的文化交通“大十字”。

馬明志認為,漢中盆地乃至漢水流域在不同時期均發揮著溝通不同文化板塊之間交流的極為重要的紐帶作用,其重要性顯然已經超越了峽江地區。這裡的主體文化內涵是由周邊其他文化板塊之間的興衰格局決定的。當秦嶺以北的仰韶文化系統興盛時,這裡便是仰韶系統向南、東南和西南方施加影響的橋頭堡;當巴蜀文化強盛而仰韶系統式微時,這裡又是巴蜀文化的前沿地區。不同的文化系統接力式地交替支配著漢中盆地和漢水流域,使得這裡成為各種文化接觸交匯的熔爐和紐帶。

- 上一頁:埃及發現一位被遺忘法老的墓地

- 下一頁:丹麥發現700年前廁所