廣州流溪河上游發現先秦兩漢遺址群

日期:2016/12/14 12:20:49 編輯:古建築保護

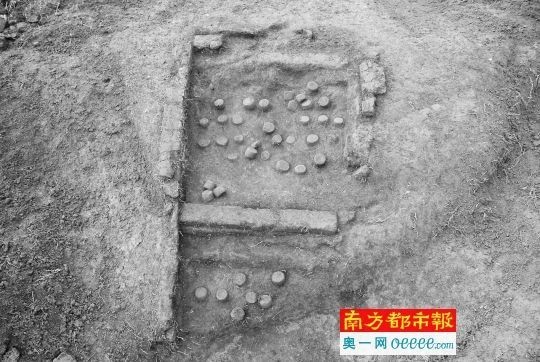

廣州從化良口鎮大塘邊窯址。

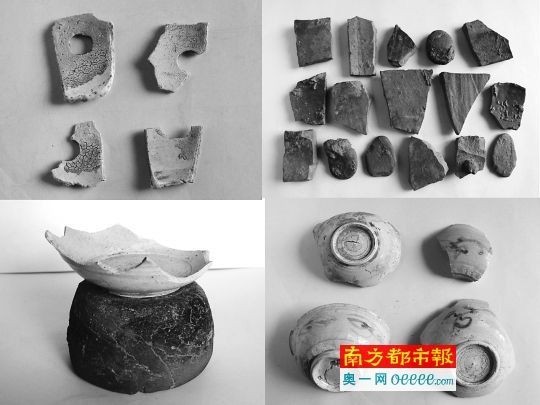

從化良口鎮大塘邊窯址出土的部分文物。

廣州市文物考古研究所披露市一大道宋明城牆遺址、流溪河上游先秦兩漢遺址群、恆福路漢唐墓葬、北京路清代古船、越秀中路南漢北宋河岸遺存等“2014廣州五大考古發現”狀況。廣州流溪河上游先秦兩漢遺址群位於呂田、良口、溫泉三鎮,各期遺址共260多處,包括220處先秦兩漢遺址。三鎮新發現遺址260多處流溪河屬珠江水系北江支流,發源於廣州市東北部的從化區呂田鎮與龍門縣交界的桂峰山至大嶺頭一帶,從東北到西南流貫從化、花都、白雲,全長157公裡,流域總面積2300平方公裡。去年6月開始,廣州市文物考古研究院聯合中山大學南中國海考古研究中心、從化博物館等單位組建聯合考古調查隊,在從化流溪河流域進行文物資源考古調查。截至今年2月13日,廣州市文物考古研究院基本完成上游三鎮的田野調查工作,足跡覆蓋三個鎮、73個行政村(社區),調查面積約200平方公裡。

在流溪河上游呂田、良口、溫泉三鎮共計新發現各期遺址共260余處,極大豐富了該地區早期遺址的數量。此外,還發現其它時期的墓葬、窯址,以及古建築、碑刻、摩崖石刻等遺存。三個階段遺址各有特征經初步整理分析,這批先秦兩漢遺址群主要包括三個階段。最早為新石器時代晚期至商周時期,以繩紋、曲折紋等印紋陶為特征,夾砂灰陶為主,陶質堅硬,少量夾砂灰、黃軟陶,可辨器形以圈足壺、罐為主,少量尊、器座、紡輪等,還采集一些石锛、石斧、箭镞、砺石、穿孔石器等,該時期遺存主要分布於呂田盆地、安山盆地、鴨洞河河谷、石嶺少沙盆地、桃園盆地以及偏遠山區。其次為春秋至戰國早中期,以夔紋陶、重菱形紋、方格紋陶片為特征,泥質或夾細砂硬陶為主,灰陶、灰褐陶居多,可辨器形有各形制罐、翁、簋、豆等,該時期遺存僅見於灌村盆地。

最後,是戰國晚至秦漢時期,以米字紋、方格紋陶片為特征,泥質或夾細砂硬陶為主,灰陶、灰褐陶居多,可辨器形有各形制罐、翁等,多見於呂田盆地、灌村盆地。去年底,廣州市文物考古研究院還邀請學者就遺址情況召開專家論證會,與會專家聽取流溪河流域文物資源考古調查成果匯報,對考古調查、試掘所獲文物標本進行觀摩分析。今年2月,廣州市長陳建華對流溪河流域文物資源考古調查項目作出新的指示,要求對流溪河流域先秦文化遺存進行“認真梳理、加以保護”。

目前,考古人員正在對資料進行整理分析,以期盡快完成考古調查報告的編寫出版。宋明城牆遺址現身鬧市此次發現宋、明遺址的市一大道,在人民北路以東、東風西路以南、南隔彭家巷與全國重點文物保護單位光孝寺相鄰,位於廣州第一批地下文物埋藏區———廣州古城至珠江北岸地下文物埋藏區范圍。城牆遺址南側堆積最深距現地表近6米,自上而下包括近現代、民國、清、明、兩宋及唐末五代時期堆積層。除宋明城牆外,現場清理出明代至民國時期水井、灰坑、灰溝等遺跡。專家介紹,廣州在民國時期明清廣州城牆基本上被拆除,僅存越秀山上1000多米長的一段。這段宋代城牆則因明清時期已經埋藏在地下而得以保留。

此次發現的宋、明時期城牆遺址是廣州古城考古的重大發現,與文獻記載完全吻合。在國家文物局主編的《2014中國重要考古發現》一書中被列入全國38項重要考古發現之一。根據專家意見,市政府決定對城牆遺址實施原址保護,目前對城牆遺址實施臨時保護性回填,待條件成熟時予以展示。

- 上一頁:泾源胭脂峽發現疑似古生物化石

- 下一頁:甘肅華亭發現北宋石碑