徽派宗祠裡有中原古建築的影子

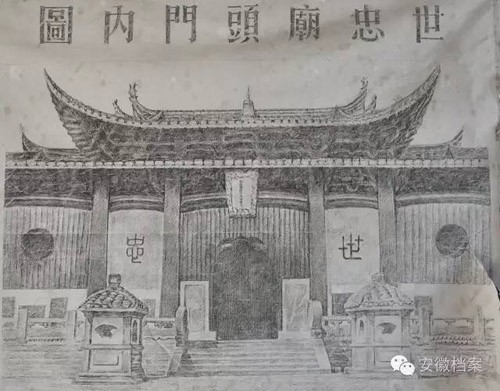

日期:2016/12/14 13:21:49 編輯:古代建築有哪些在查看檔案館內收藏的眾多族譜時,不得不提到維系宗族的另一個紐帶——宗祠。在黃山市檔案館內存留的明清族譜中,無一例外地在族譜後附上一份宗祠結構圖。明代以來,徽州地區掀起了一陣修建宗祠的風潮,這些來自中原的徽州人,將部分中原建築風格融入宗祠建設中,並且走到哪裡,就將宗祠修到哪裡。

篁墩程氏宗祠效果圖

宗祠裡有中原古建築的影子

在屯溪區檔案館、黃山市檔案館內,收藏著數量龐大的徽州族譜。

作為一個家族祭奠祖先的宗祠,一般多置於村鎮兩端,選址都在傍山或有坡度的地方。從效果圖上看,這些宗祠莊嚴氣派,宗祠的建築結構少則二進,多則四五進,建築依地形漸次高起,主體建築置殿後,頗富變化。單面為中軸線上兩個或多個三合院相套而成,四周民居簇擁,牌坊映照。建築架構上,宗祠采用了與徽派民居相同的飛檐拱頂、天井、馬頭牆。

包括宗祠在內的徽派建築,也帶著徽州人先祖們帶來的中原建築風格與習俗。在多山的徽州地區,土地比較緊促。為解決建築內的通風采光問題,南遷的中原士人,根據中原的“四合院”形式,進行了因地制宜的改建。為了適應險惡的山區環境,他們將四合院形制,改變為既封閉又通暢的徽州獨特的“天井”結構。而徽州地處山區,建築中又多木結構,房屋極容易遭受火災,為避免火勢蔓延,便又在徽派建築上設計了馬頭牆。

中原移民的到來,帶來了中原的建築工藝,並將中原的風水文化和宗法理念結合在建築中,因而從徽州宗祠建築中,都能看到當時中原古建築的影子,如徽州民居正屋是凹形布局與磚牆屋瓦顯然具有北方特征。

徽州的宗祠源自中原“家祠”文化

如今,在黃山市境內已登記在冊的有近200座徽州古宗祠,宗祠成為每個村落必有的建築。徽州的強宗大族,歷來是聚族而居,宗祠也成了他們維系宗族傳承的最重要的建築。

在屯溪區檔案館內,翻看著一本本族譜上的宗祠圖,屯溪區檔案館的研究人員介紹說,民間建設宗祠的高潮始於明代,但最初還是源自中原地區的“家廟”。在周代,只有天子和高官才能建家廟、宗廟,用以祭祀自己的祖先。到了漢代至宋代,就有了祭祀祖先的場所,也只有達官貴人建設家祠、家廟。盡管在這段時間裡,社會不斷變革,民間庶民建設宗祠是被朝廷禁止的。但是,這些進入徽州的大家族保持了聚族而居的傳統,當地社會經過長時期的整合,至宋代已經形成宗族社會,宗族祠廟祭祖得到相當的發展。尤在南宋之後,特別是受到程朱理學思想的重要影響,尊祖敬宗、崇尚孝道便成了徽州人的重要理念和宗旨,這也為後世興建宗祠,打下了社會基礎。

明代初期,朝廷對庶民修建宗祠的限制放寬,以至於明清時期,徽州曾經出現了一次修建宗祠的風潮,加上徽商擁有一定的經濟基礎,興建宗祠成了他們發跡後最重要的工作。現存徽州宗祠最早的建於明代弘治年間,清代則多不勝舉。

中國最傳統的宗祠文化在徽州得以保留

行走在徽州古村落中,總能見到那些留存至今的宗祠。這些徽州古宗祠內的正堂,一般都要高高懸掛著各家族祖宗的肖像畫。據黟縣村民們回憶,在過去,每逢節日,家家戶戶張燈結彩時,在家裡總要懸掛一些祖先容像,尤其是各姓的宗祠裡,在祭拜典禮中,更是要掛一些家族在歷史上卓有成績的人物容像,一方面是供人瞻拜,另外一方面則是警示晚輩,讓後人不斷地仰視他們、敬重他們,也昭示著家族的根和榮耀。

作為與中原宗祠文化一脈相承的徽州宗祠文化,唯獨徽州地區至今保留著如此之多的宗祠。淮河以北的中原地區,大都是一馬平川的大平原,常年的戰亂,加上連年的黃河水患,導致了中原地區地面文物非常少,六百年以上的古村落幾乎不可能找到。

徽州歷來比較少戰亂,在一定程度上,讓這些宗祠保留了下來。徽州地區歷史上唯一一次大的戰亂便是清末的太平天國運動。徽州地區的祁門縣還曾作為曾國藩的大本營。當時的戰亂之後,徽州的人口“十去七八”,房屋“十戶九空”。但當時的徽商,以其強大的經濟能力,在動亂之後,又在原址上修復了大量宗祠。

巢湖洪家徽派宗祠見證人口遷移

在歷史上從中原遷徙至徽州的人們,經過世代的繁衍生息,也開始向外遷徙,目前已經遍布全國各地,他們走到哪裡,就將帶有徽州特色的宗祠修建到哪裡。至今在合肥地區還能見到徽州宗祠的影子。位於巢湖市黃麓鎮洪家疃村的洪家宗祠,就見證了徽州洪氏從徽州遷徙來的路線圖。

這是一棟極為罕見的江淮地區的宗祠,這座地處江淮地區的宗祠重檐翹角的徽派建築特征依舊存留,在村中,依舊能看見幾件雕琢精美的石雕隱藏其間。在宗祠正門廳堂裡,主體木質結構還保留完好,頂部木椽、挑檐、梁托上布滿了各種精美的徽派雕花。

在當地村中,筆者見到了一份修編於清代光緒年間的洪氏宗譜。據這份洪氏家譜記載,黃麓鎮洪家疃村洪氏的祖籍地位於徽州府歙縣桂林村。元末至正年間,洪家一名叫做德公的祖先中了進士,可還未待其上任,朱元璋率領的農民起義軍就開始進攻徽州。作為元代統治階級的一員,洪氏德公攜家眷開始逃亡,他們從徽州逃至廬州府巢縣西黃山山中,也就是今天的黃麓鎮洪家疃村附近,並在此繁衍生息,形成了洪家疃村。(安徽檔案局 黃斌 李磊 )