尋訪河北涉縣娲皇宮

日期:2016/12/14 12:31:39 編輯:古代建築有哪些

娲皇宮位於涉縣城西12公裡處的鳳凰山腰,風貌獨特,交通發達。青蘭高速、309國道橫跨涉縣境內,邯長鐵路、涉左公路緊鄰景區穿越而過。是我國五大祭祖聖地之一,是神話傳說中女娲抟土造人、煉石補天的地方,被譽為“華夏祖廟”。

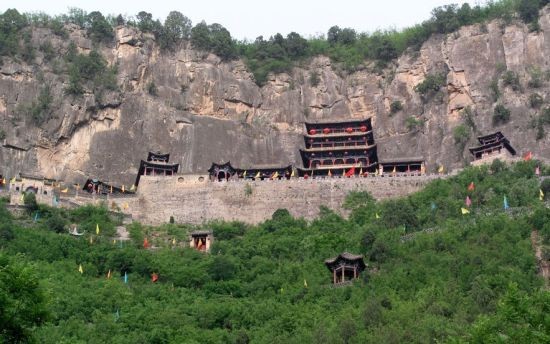

娲皇宮

景區依山就勢,匠心獨運,涵攝山川之鐘秀,匯集古建之精華,其主要建築位於峭壁之上,懸空而置,為河北省古建十大奇觀之列,自古就有“蓬壺仙境”之美譽。這裡四季氣候宜人,春天莺啼燕語、生機勃勃,夏天楊柳婆娑、百花爭艷,秋天滿山紅葉、碩果累累,冬天奇峰俊秀、銀裝素裹。親臨此地,隨時都可欣賞一覽無余的自然風光或領略獨有魅力的女娲文化。

娲皇宮景區

娲皇宮是一處古人類遺址,女娲信仰和祭祀活動在這裡已經延續了一萬多年。經過歷屆縣委、縣政府的持續保護和建設,1996年被國務院公布為全國重點文物保護單位;2004年榮膺4A級國家旅游景區;2006年被評為“中國最佳旅游景區”;同年4月,娲皇宮憑借深厚的文化底蘊和影響力為涉縣贏得了“中國女娲文化之鄉”的殊榮;同時,中國女娲文化研究中心在涉縣掛牌成立;2008年獲得《河北省文明風景旅游區》的稱號,2013年4月授予《國家級風景名勝區》。

娲皇宮從漢代開始建廟立像,現存建築以北齊和明清時期為主,計有房屋135間,歷代碑刻75通。整個古建群分為山上和山下兩部分,中間以台階式盤道相連,由朝元宮、停骖宮、廣生宮、娲皇宮四組古建組成。娲皇宮為代表性建築,由娲皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘樓、鼓樓、山門、牌坊、皮瘍廟等古建組成,最具韻味和風采。三閣樓緊傍懸崖,通高23米,從下往上依次為:“清虛”“造化”“補天”,以九根鐵索將樓體索於崖壁,游客盈樓時,樓體晃動,鐵索作響,素有“活樓”、“吊廟”之美稱。

古建築中尤以北齊摩崖刻經和石窟最為珍貴,北齊摩崖刻經共有6部,共刻經文137400余字,分五處刻於崖壁之上和石窟之內,“銀鉤鐵畫,天下絕奇”,是我國現有摩崖刻經中時代最早、字數最多的一處,堪稱稀世之藝術珍品,為娲皇宮古跡之精髓,也是我國佛教早期典籍中彌足珍貴的資料,對於研究我國早期佛教地域、流派及書法镌刻演變歷史有著重大意義和極高的研究價值,專家稱為“天下第一壁經群”。2003年7月申報世界文化遺產備選名錄。

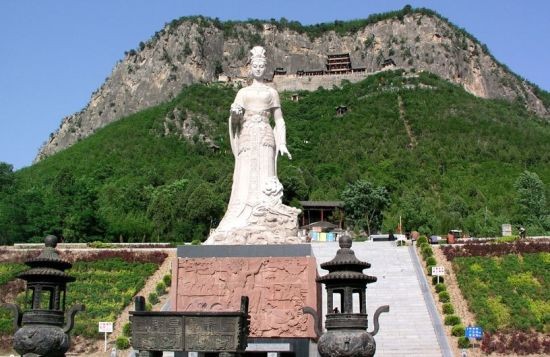

女娲雕像

女娲是上古時期中華民族偉大的女性英雄,位居三皇五帝之首。據《太昊記》記載:“女娲起於承筐之山,都於中皇之山,葬於鳳陵則此”。娲皇宮的主體建築娲皇閣就位於中皇山腰,至今仍保留原始人類生活的洞穴。

依托娲皇宮,女娲文化在涉縣廣泛流傳,經久不衰。無論是淒婉的愛情故事,還是悲壯的英雄贊歌,大到朝代更替,小到生兒育女,在涉縣處處都能感覺到女娲的存在。

藝術源於生活,又高於生活,女娲神話也是如此。將女娲神話逐一整理發現,女娲一生有五大功德:煉石補天、抟土造人、置婚姻,合夫妻;創笙簧,制禮樂;教耕稼,佑萬民。就是說她曾:創造原始歷法,確立陰陽觀念,制定婚姻制度,開創風俗禮樂,推廣畜牧農耕。女娲身兼數職,責任重大,為的都是人類的生息和繁衍。所以人們不遠萬裡來到此地,大多都是為了家族續香火,父母添福壽,子女謀前程,久而久之,娲皇宮已經成為全國著名的“敬母聖地,延嗣之所”。

在女娲信仰的影響下,人們始終秉承著“尊祖敬天”的傳統美德。

在一萬年前的原始社會,人們就開始用紀念祖先的方式祭祀女娲,延續到現在成為一年一度的三月廟會。廟會從陰歷三月初一開始到十五,歷時十五天。在這期間,民間祭祀以社擺為主要形式,周邊地區擺社以福建漳州、泉州,山西長治、榆次為主。每到這時,他們都會組織百余人,全套祭祀器具設備,前來娲皇宮尋根祭祖、谒拜女娲。除集中民間祭祀擺社外,從三月初一開始,各地零散香客雲集娲皇宮,祈禳還願,內容主要包括:求福、求壽、求財、求前程、求子、求平安、求康健等。形式主要有:坐夜、打扇鼓、撒米、披紅、壘石子、接紅布、綁娃娃、開鎖等。豐富多彩,不一而足。等您願望達成之後,帶上祭品,香紙、鞭炮等,再前來娲皇宮拜谒娲皇聖母。

2006年涉縣的“女娲祭奠”活動被列為首批國家級民俗類非物質文化遺產。為推動女娲文化順利申報世界文化遺產,從2003年起,在保留民間祭祀活動的基礎上,涉縣連續舉辦了四屆女娲文化節和十一屆公祭女娲大典。

娲皇宮

景區依山就勢,匠心獨運,涵攝山川之鐘秀,匯集古建之精華,其主要建築位於峭壁之上,懸空而置,為河北省古建十大奇觀之列,自古就有“蓬壺仙境”之美譽。這裡四季氣候宜人,春天莺啼燕語、生機勃勃,夏天楊柳婆娑、百花爭艷,秋天滿山紅葉、碩果累累,冬天奇峰俊秀、銀裝素裹。親臨此地,隨時都可欣賞一覽無余的自然風光或領略獨有魅力的女娲文化。

娲皇宮景區

娲皇宮是一處古人類遺址,女娲信仰和祭祀活動在這裡已經延續了一萬多年。經過歷屆縣委、縣政府的持續保護和建設,1996年被國務院公布為全國重點文物保護單位;2004年榮膺4A級國家旅游景區;2006年被評為“中國最佳旅游景區”;同年4月,娲皇宮憑借深厚的文化底蘊和影響力為涉縣贏得了“中國女娲文化之鄉”的殊榮;同時,中國女娲文化研究中心在涉縣掛牌成立;2008年獲得《河北省文明風景旅游區》的稱號,2013年4月授予《國家級風景名勝區》。

娲皇宮從漢代開始建廟立像,現存建築以北齊和明清時期為主,計有房屋135間,歷代碑刻75通。整個古建群分為山上和山下兩部分,中間以台階式盤道相連,由朝元宮、停骖宮、廣生宮、娲皇宮四組古建組成。娲皇宮為代表性建築,由娲皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘樓、鼓樓、山門、牌坊、皮瘍廟等古建組成,最具韻味和風采。三閣樓緊傍懸崖,通高23米,從下往上依次為:“清虛”“造化”“補天”,以九根鐵索將樓體索於崖壁,游客盈樓時,樓體晃動,鐵索作響,素有“活樓”、“吊廟”之美稱。

古建築中尤以北齊摩崖刻經和石窟最為珍貴,北齊摩崖刻經共有6部,共刻經文137400余字,分五處刻於崖壁之上和石窟之內,“銀鉤鐵畫,天下絕奇”,是我國現有摩崖刻經中時代最早、字數最多的一處,堪稱稀世之藝術珍品,為娲皇宮古跡之精髓,也是我國佛教早期典籍中彌足珍貴的資料,對於研究我國早期佛教地域、流派及書法镌刻演變歷史有著重大意義和極高的研究價值,專家稱為“天下第一壁經群”。2003年7月申報世界文化遺產備選名錄。

女娲雕像

女娲是上古時期中華民族偉大的女性英雄,位居三皇五帝之首。據《太昊記》記載:“女娲起於承筐之山,都於中皇之山,葬於鳳陵則此”。娲皇宮的主體建築娲皇閣就位於中皇山腰,至今仍保留原始人類生活的洞穴。

依托娲皇宮,女娲文化在涉縣廣泛流傳,經久不衰。無論是淒婉的愛情故事,還是悲壯的英雄贊歌,大到朝代更替,小到生兒育女,在涉縣處處都能感覺到女娲的存在。

藝術源於生活,又高於生活,女娲神話也是如此。將女娲神話逐一整理發現,女娲一生有五大功德:煉石補天、抟土造人、置婚姻,合夫妻;創笙簧,制禮樂;教耕稼,佑萬民。就是說她曾:創造原始歷法,確立陰陽觀念,制定婚姻制度,開創風俗禮樂,推廣畜牧農耕。女娲身兼數職,責任重大,為的都是人類的生息和繁衍。所以人們不遠萬裡來到此地,大多都是為了家族續香火,父母添福壽,子女謀前程,久而久之,娲皇宮已經成為全國著名的“敬母聖地,延嗣之所”。

在女娲信仰的影響下,人們始終秉承著“尊祖敬天”的傳統美德。

在一萬年前的原始社會,人們就開始用紀念祖先的方式祭祀女娲,延續到現在成為一年一度的三月廟會。廟會從陰歷三月初一開始到十五,歷時十五天。在這期間,民間祭祀以社擺為主要形式,周邊地區擺社以福建漳州、泉州,山西長治、榆次為主。每到這時,他們都會組織百余人,全套祭祀器具設備,前來娲皇宮尋根祭祖、谒拜女娲。除集中民間祭祀擺社外,從三月初一開始,各地零散香客雲集娲皇宮,祈禳還願,內容主要包括:求福、求壽、求財、求前程、求子、求平安、求康健等。形式主要有:坐夜、打扇鼓、撒米、披紅、壘石子、接紅布、綁娃娃、開鎖等。豐富多彩,不一而足。等您願望達成之後,帶上祭品,香紙、鞭炮等,再前來娲皇宮拜谒娲皇聖母。

2006年涉縣的“女娲祭奠”活動被列為首批國家級民俗類非物質文化遺產。為推動女娲文化順利申報世界文化遺產,從2003年起,在保留民間祭祀活動的基礎上,涉縣連續舉辦了四屆女娲文化節和十一屆公祭女娲大典。

- 上一頁:古老的絲綢之路煥發新生

- 下一頁:新疆天山

熱門文章