探秘唐木構建築 梁思成林徽因騎驢尋覓

日期:2016/12/15 0:53:47 編輯:中國古代建築

上世紀30年代,日本人曾斷言,中國已不存在唐以前的木構建築,要看唐制木構建築,人們只能到日本奈良去。但我國著名建築學家梁思成卻始終相信國內肯定還有唐代的木構建築。

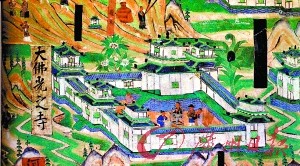

一個偶然的機緣,在敦煌117號洞窟中,梁思成發現有一張唐代壁畫“五台山圖”,上面繪制了佛教聖地五台山的全景,並指出了每座寺廟的名字。其中有一座叫“大佛光寺”的建築,讓他看到了發現唐代建築的希望。按圖索骥,梁思成和夫人林徽因騎著毛驢跋山涉水,開啟了尋覓唐代木構古建的旅程,佛光寺也從此成為第一座被發現的唐代木構建築“活化石”。

從唐至今,歷經千年,包括大名鼎鼎的“佛光寺”在內,如今中國僅存4座唐代木構建築,悉數皆在山西省境內。為了尋訪這些洞悉千年風雲變幻的建築奇跡,魅力山西“盛唐古建”探秘之旅近日啟程,本報記者遠赴三晉大地,展開了一場盛唐古建的“發現”之旅……

佛光寺:佛座後藏神秘壁畫

佛光寺位於山西省五台縣東北部距台懷鎮約48公裡的豆村鎮,是一座歷史悠久、規模宏大的佛教寺院。據山西省古建築研究所專家鄭慶春介紹,山西五台山佛光寺大殿是我國早期木結構建築的典范之作。敦煌五代壁畫《五台山圖》中就繪有五台山大佛光寺的圖像。佛光寺的唐代建築、唐代雕塑、唐代壁畫、唐代題記,歷史價值和藝術價值都很高,被人們稱為“四絕”。

據唐代《古清涼寺》記載,佛光寺創建於471年~499年間,即北魏孝文帝時期。隋唐時期,佛光寺已經聲名遠播,中唐以後,寺內曾建有三層九間高達72米的彌勒大殿,更可謂盛極一時。據鄭慶春介紹,《宋高僧傳》中記載,唐元和十五年(793)“河東節度使裴度奏五台山佛光寺慶雲現文殊大士乘獅子於空中,從者萬眾。上遣使供萬菩薩,是日復有慶雲現於寺中。”佛光寺距長安路途遙遠,寺中的“祥瑞”竟能遠達長安,傳到宮廷中去,可見寺院在當時的影響。

一直到了唐代宗會昌五年(公元845年)大滅佛的時候,偌大的佛光寺才土崩瓦解,僧人也作鳥獸散,幸存下來的只有殘垣斷壁。後來,到了唐宣宗大中年間,佛教再一次進入興盛時期,才在一個名叫願誠的法師主持下在原址予以重建。其中,山腰上的東大殿至今保持了唐代重建時的風貌,是不可多得的唐代瑰寶。1961年,國務院將佛光寺確定為全國重點文物保護單位。

鄭慶春向記者介紹,東大殿外在形象集中體現了唐代木構建築清爽簡單、祥和浩蕩的氣魄。北側的文殊殿是座著名的金代建築,單檐歇山頂。“建造用減柱法,這種不規則的用柱法,元明以後已不多見,就是在宋金建築中也很特殊。這樣的結構形式是我國現存木結構建築中的孤例,也是我國古代科技進步的實物例證。”此外,文殊殿的殿梁架使用了粗長的木材,兩架之間用斜木相撐,構成類似今天的“人字柁架”,增加了跨度,減少了立柱,加大了殿內空間,足以見當時的妙手神功。

深處殿內,讓記者印象尤其深刻的是殿宇中那些栩栩如生、色彩艷麗如新的塑像,鮮活靈動,似乎會隨風舞動。

更有趣的是,在東大殿佛座背後的一個壁面上還“藏”有一幅極其生動的壁畫,是著名古建築專家羅哲文先生1964年考察時偶然發現的。畫面高35 厘米,寬100厘米,兩側被後人用土坯牆封護,光線幽暗,所以發現時這幅畫色澤如新,保持著唐代的原貌。畫上畫有天王、天女、鬼怪、妖猴、神龍等,人們俗稱《鎮妖圖》。

天台庵:太行深處藏古庵

天台庵是1956年山西文物普查時發現的,當時的報告認為“有些地方近似南禅寺正殿……可能是一座晚唐的建築”。1988年被國務院公布為全國重點文物保護單位。它是中國佛教創立最早的宗派“天台宗”的庵院。

天台庵正殿是一座不大的佛殿,建築在太行山深處王曲村的中壇孤山上,四周青石砌岸,松柏為牆。天台庵原建制不詳,現僅存正殿三間和唐碑一通,雖規模不大,卻是我國古老的木結構建築中極其珍貴的實例。大殿單檐歇山頂,舉折平緩,出檐深廣。殿身各柱柱頭優美古樸。殿內梁架及斗栱上保留有簡單的清式彩繪,山花壁內尚有部分清代壁畫殘跡。大殿結構簡練,沒有繁雜裝飾之感,這體現了唐代建築的特點。

引起記者注意的是,天台庵在梁架結構上還保持了唐代的梁架結構。但是它的舉折,也就是屋頂,已經比南禅寺和廣仁王廟稍高了一點,那就是說到了晚唐,梁架在往高裡做,包括佛光寺東大殿的舉高都比南禅寺高,可以看出越早一點的建築,屋頂越比較平緩,越到晚期的建築屋頂就越舉高。天台庵則為唐制至宋制的過渡實例。

除了佛殿,寺院中保存下來的就只剩下一通石碑和殿前的一對石獅子了。石碑,最終經不起歷史風塵的吹拂,字跡已經變得模糊不清。倒是殿前這兩只憨態可掬的石獅子,似乎早已看慣了世事滄桑,顯得頗為老練世故。

廣仁王廟:寂寞千年的活化石

山西芮城縣素有“文物之鄉”的美譽,這裡有著名的古魏城遺址,唐代的木結構建築廣仁王廟以及精美絕倫的永樂宮壁畫。廣仁王廟是一座典型的唐代建築,老百姓俗稱五龍廟,它的建築年代(唐太和五年即831年)比佛光寺還早了23 年,僅晚於五台山南禅寺大殿,在我國現存的四座唐代建築中名列第二,為河東一帶唐代建築的孤例。

廣仁王廟又稱五龍廟,廟前曾有五龍泉水,為當地灌溉之水源。因五龍之中的青龍又被稱為“廣仁王”而得名。廟宇由正殿、戲台、廂房組成,四周有圍牆,東南角辟有小門。據說原來在廟門和照壁之間,有呈八字形的兩座石坡為道,後來因為土崖塌陷而被毀,東西廂房也被夷為平地,現在僅存正殿和建於清代的戲樓。廣仁王廟的大殿造型端麗、結構簡潔,屋頂平緩,板門棂窗,單檐歇山頂,古樸雄渾,顯示了唐代的建築風格。

廣仁王廟能夠歷經風雨滄桑保留到今天,實屬上蒼厚愛。據記載,這座廟1958年曾經大修,原打算恢復唐朝的原貌,但由於當時對唐代建築的風格、結構、周圍環境及其布局,都沒有認真加以研究,加上財力不足等原因,在修護過程中出現一些錯誤,比如正脊的花紋無所依據,鸱尾的式樣不太對頭,台基和檐牆也采用了新式條磚。但斗和梁架仍保存了唐代木構建築的特點。

在現存於世的四座唐代木構建築中,廣仁王廟是唯一的一座道教建築。直到1983年以前,這座正殿還是村小學的教室。廟裡的塑像也就在那時被毀壞了。2001年6月25日,廣仁王廟被國務院批准列入第五批全國重點文物保護單位名單。

驅車離開廣仁王廟,遠看這座沒落在無垠麥田和鄉下民宅的鄉下小廟,它很普通,卻寂寞地守候千年風雨。時至今日,廣仁王廟地處的龍泉村及周邊村民依然會在廟裡進香祈福,正月十五依然會在廟前進行龍燈表演,使這座不起眼的鄉間小廟俨然一座生生不息的“活化石”。

南禅寺:慘遭南禅劫

山西五台山南禅寺大殿是唐代武宗滅法前唯一保存下來的佛殿,是我國現存最早的木構大殿,也是亞洲最古老的木結構建築。南禅寺大殿建於唐建中三年(782年),比佛光寺還早七十五年。其中佛像為唐塑,1999年不幸被毀被盜,被稱為“南禅劫”。

南禅寺大殿位於五台縣東冶鎮李家莊旁一處高崗上,屬於五台山台外寺廟。寺宇坐北向南,占地面積3078平方米。寺內主要建設有山門(觀音殿)、東西配殿(菩薩殿和龍王殿)和大殿,組成一個四合院式的建築。

唐建大佛殿,為南禅寺主殿,外觀秀麗、古樸。方整的基台幾乎占了整個院落的一半,全殿共用檐柱12根,殿內沒有天花板,也沒有柱子,梁架制作極為簡練,牆身不負載重量,只起隔擋的作用。南禅寺的屋頂是全國古建中最平緩的屋頂,與明清時崇尚的“陡如山”明顯不同。也就是說,從唐代到清代,年代越近,建築的屋頂越陡峭。縱觀南禅寺,最普通的板門,最簡單的直棂窗,屋頂只是一片靜悄悄的灰色布瓦,除了鸱尾,正脊與垂脊上沒有任何花紋裝飾。殿內17尊唐塑佛像姿態自然、表情逼真,同敦煌莫高窟唐代塑像如出一轍。

南禅寺中最著名的文物,是大殿裡那幾尊唐代塑像。除了甘肅莫高窟外,這些都是內地現存最早的佛教塑像,非常珍貴。可惜近年發生了大規模的文物搶劫,據《中國文物報》報道,1999年11月24日晚7點左右,三名歹徒闖進南禅寺,將保管人員打傷捆綁起來,割斷電話線,砸開佛壇的鋼網門鎖。大殿裡的唐代佛像被當胸挖開,腹內寶物被偷走,文殊菩薩的後背也被掏開,其余幾尊塑像同樣受到破壞。唐代特有的兩尊最美麗的“似宮娃”供養菩薩被鋸斷劫走,獅童塑像也從腳跟處被掰斷劫走。

專家估計這可能是文物販子指定不法分子,有組織有預謀地搶劫,然後迅速走私出境。一般人不會知道這個山間小寺的價值,更不會知道佛像的胸腹中藏有佛經寶物。如今大殿的門口裝上了鐵欄桿,游人只能隔著欄桿遠望。見神壇上一尊唐代大金剛,虎背熊腰,怒目圓睜,大臉憋成了紅棗一樣的深褐。大概因為雙臂折斷兵器丟失,才不得不眼睜睜地看著那天的犯罪。被盜的文物如今杳無音信,令人不由扼腕歎息。

四座唐代僅存木建築緣何都在山西?

天氣干燥,地處偏遠,僥幸逃離歷史風塵。

俗話說,地下文物看陝西,地上文物看山西,此言不虛。國務院公布的全國重點文物保護單位1268處,15萬多平方公裡的三晉大地上就有271 處,位居全國之首。山西的文物擁有量亦居全國之首,高達全國文物量的70%之多。以往人們對山西的印象僅局限於數個關鍵詞,陳醋、面食、煤炭等等,此次山西盛唐古建探訪之行使記者對山西的印象鮮活生動起來。“五千年華夏文明看山西”,山西當得此話。

山西何以會獨攬僅存的4座唐代木構古建呢?究其原因,和山西獨特的地理、人文風貌息息相關。在鄭慶春看來,這些珍貴的唐代古建築之所以悉數存於山西,原因有幾個方面。一是山西老百姓熱衷宗教活動,對故土鄉裡有著深厚感情,對神靈頗為敬畏。“從山西人做面食就可以看出,就算家裡沒什麼菜,女子也會把面食做得極其精細,鍋台永遠是干干淨淨的。”同行的山西日報經委會委員李偉笑著介紹說。如此細致靈動的山西人自然不會輕易觸碰神靈的基業。

另一方面,相比周邊的山東、河南等省份,山西境內沒發生過太大的戰亂,使這些古建築得以僥幸存留。此外,山西氣候干燥,沒有白蟻,避免了蟲咬毀損的風險。

這些廟宇多處於僻靜的窮鄉僻壤,香火不旺,恰恰成就了它們歷經千年屹立不倒。

這幾所寺廟,多半都非國家所建,如果香火旺,寺廟錢財寬裕,大可數次翻修重建。正因為地處偏遠,香火難以為繼,反而使這些寺廟得以頑強“存活”。

舉例來說,和唐代朝廷建造的佛光寺相比,民間建造的南禅寺規模氣度明顯略遜一籌。可以看出,在古代佛教遍及五台山台內台外的鼎盛時期,南禅寺實際上只是一個名不見經傳的鄉村小廟,規模狹小,地處偏遠,與當時五台山盛極一時的那些名剎古寺、皇廟大禅無法相提並論。可以肯定地說,如果北魏甚至更早時期五台山那數以百計的寺廟有一座幸存下來,都不知道要比南禅寺好上多少倍。但是,世事就是這樣滑稽,歷史就是這樣無情。南禅寺正因為它的偏僻、狹小和默默無聞,反而成就了它今日的輝煌和幸運。在上千年的歷史中,兵戎戰亂、山洪地震、滅佛運動等天災人禍時時襲擾這些千年古廟後,南禅寺卻僥幸存活下來,時至今日,成了現存亞洲最古老的木結構建築。

梁思成、林徽因:騎著毛驢尋覓佛光寺

目前,經過建築學家、考古學家多年考察確證,全國共有4處保存較為完整的唐代木構建築——山西五台山南禅寺、佛光寺、芮城廣仁王廟、平順天台庵,它們都奇跡般地存於山西省境內。這些榫卯結構不著一釘的木構建築,傳達著唐代獨特的藝術神韻。

如果只能選擇一座唐代的古建築,也許就是五台山的佛光寺大殿。它是中國目前發現的最有分量的唐代建築,梁思成先生形容為“國內古建築的第一瑰寶 ”。上個世紀二三十年代,中國關於古建築的研究及發現幾乎是一片空白。曾有日本學者斷言:中國已不存在唐以前的木構建築,要看唐代木構建築,只能到日本的奈良去。然而建築學家梁思成卻不相信這一點。一次偶然的機會,梁思成看到了法國漢學家伯希和在敦煌石窟按實物拍攝的《敦煌石窟圖錄》,其中117號洞窟的唐代壁畫讓梁思成怦然心動,這張“五台山圖”不是繪制了佛教聖地五台山的全景嗎?其中一座名為“大佛光之寺”的古寺不就是他夢寐以求的唐代木構建築嗎?

然而時間已過去一千多年了,在這漫長的歲月裡,蟲蛀、火災、戰亂……對木構建築都是致命的威脅。加之當時戰亂頻繁,許多極具價值的廟宇都可能被毀於一旦。

1931年至1937年間,為了收集編寫中國建築史的資料,梁思成與當時營造學社的同仁們跋山涉水,跑了200多個縣,調查研究了2000多座古建築和早期造像石窟。

當時,民生凋敝,梁思成、林徽因的野外調查也異常艱苦。他們在一篇調查日記裡寫道:“行三公裡雨驟至,避山旁小廟中。六時雨止,溝道中洪流澎湃,不克前進,乃下山宿大社村周氏宗祠內。終日奔波,僅得饅頭三枚,晚間又為臭蟲蚊蟲所攻,不能安枕尤為痛苦。”如此,他們卻甘之如饴。

墨跡透露建造年代

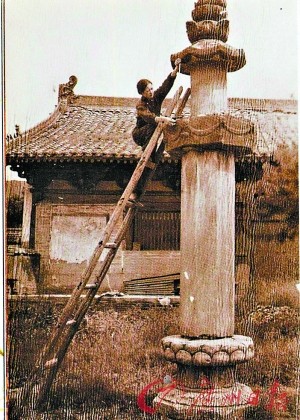

1937年6月26日,梁思成、林徽因騎著毛驢來到山西五台山腳下的豆村。黃昏時分,這個偏僻村落背面山坡上的一座外形奇特的大殿映入他們的眼簾。巨大、堅固和簡潔的斗拱、超長的屋檐,顯示其年代之久遠,梁思成驚喜萬分,“它能比我們此前所發現的最老的木建築還要老嗎?”

繁復的測量與艱難的考據開始了。他們看到殿內的22根檐柱和14根內柱圍成一個“回”字形,在宋人李誡所著《營造法式》中,這種形構被稱為“金廂底槽”,這正是中國古代早期木結構建築特有的型制。梁思成又發現,這大殿的屋頂架構,只在唐代繪畫裡才有。而塑像、梁架、斗拱、藻井甚至壁畫、墨跡都明白無誤地傳達出晚唐遺風。在手電筒的幫助下,他們還看見梁架上有古法“叉手”的做法,是國內木構中的孤例,這種做法只有在唐代繪畫中才有。但建築的確切年代依然不詳。

兩天後,遠視眼的林徽因在一根頂梁下發現有墨寫的淡淡的字跡,這些字跡需用布蘸水慢慢擦拭才可顯露,水干字跡又會模糊,為了看清字跡,林徽因和梁思成足足花了3天時間。在這根頂梁下依稀可辨出“佛殿主女弟子寧公遇”幾個字。她猛然想起,大殿前聳立的經幢上有同樣的字跡,柱上刻的年代是:唐大中十一年,相當於857年。橫梁和經幢上的字跡吻合。原來,那個謙恭地坐在平台一端,被巨大的天王像擋住的女性雕像,並不是僧人所說的“武則天”,而正是出資建殿的施主寧公遇本人。

梁思成先生說,“這是我們這些年的搜尋中所遇到的唯一唐代木構建築。不僅如此,在這同一座大殿裡,我們找到了唐朝的繪畫、唐朝的書法、唐朝的雕塑和唐朝的建築。個別地說,它們是稀世之珍,加在一起它們更是獨一無二的。”至此,中國不存在唐代木構建築的說法被否定。佛光寺這座被忘卻千年的奇珍驚動了世界。後來梁思成在五台山發現了另一處更早的唐朝建築南禅寺。尋覓古代建築之旅,困難重重。為了拍攝應縣古塔的照片,梁思成和他的助手莫宗江差點從六七十米高的塔檐摔下去。

就在佛光寺發現後不久, “盧溝橋事變”爆發。國難當前,這一中國建築史上最偉大的發現,頓時顯得無足輕重。直到1961年,佛光寺才和敦煌千佛洞、北京天安門、故宮等一起被列為首批國家重點文物保護單位。1972年1月,梁思成先生因病去世。直到去世前,他也沒有機會再去一次佛光寺。

- 上一頁:俄羅斯基日島木質建築傳奇

- 下一頁:凝固著歷史和回憶的露天建築博物館