北京古觀象台:守望古都500年

日期:2016/12/15 0:41:13 編輯:中國古代建築讀者朋友,行走京城之地鐵篇已經走完六號線,今起從地鐵二號線的建國門站“始發”。地鐵二號線的線路非同尋常,它正好將古都古老的十三座城門串聯在一起,沿線的歷史建築、文物古跡眾多,站站都有閃光亮點,堪稱北京人文歷史景觀的黃金線路。作者在二號線上行走,實際上是在沿著當年的古城牆探尋,並將按照順時針方向行進,先是建國門站,後是北京站,再後是崇文門站……

北京古觀象台像一位歷史老人,博帶青衿,滿面滄桑,伫立人間五百年。他有怎樣的故事向我們述說,我們有多少疑問像屈原發出的“天問”。就讓我們親近這位長安街上的“老者”吧,古觀象台是離地鐵站最近的古跡,建國門站出了西南口右拐不遠就是。

古台——司天觀星誰起名?

“知道古觀象台嗎?”來之前問了一位北京同學。“嗬,五百多年歷史呢,小學語文課本現在還有篇《在古觀象台上》。”一查資料,它號稱是連續觀測時間最長的天文台,從1442年建成到1929年,長達487年裡一直作為官辦天文觀測點。於是聯想到位於河南,年代更久遠的陽靈台、觀星台、火星台,但論台上儀器,這兒可大有故事。

遙望這座14米高的灰磚城樓,古樸而不失莊嚴。移步院落,暗香撲鼻,原來一叢紫花正在西廂房前幽然綻放。紅牆灰瓦的四合院內,綠松蒼翠,古槐參天,老樹枝上嫩芽剛冒。這些槐樹,年輕者有一百來歲,年長者如那三棵加了圍欄的國槐,已經守著院子三百多個春秋。院中游人三三兩兩,相比其他景點的人聲鼎沸,這兒的冷清倒給人閒適之感。

站立靈台下,拱形正門上石刻的正楷大字“觀象台”,乃清初所更之名。它原名觀星台。當年朱元璋攻下北京,將元朝天文儀器運往南京;斗轉星移,明成祖朱棣於1421年又遷都北京。起初官員只是在朝陽門一帶用肉眼觀測星象,直至欽天監監正皇甫仲和奏請英宗,於是造儀建台。1442年,觀星台建成後,英宗大喜,撰《觀天器銘》曰:“粵古大聖,體天施治。敬天以心,觀天以器。”

登上階梯,青石的凹凸之印便是時光雕琢的痕跡。這馬道寬約兩米,每層階梯由八塊灰色方磚組成,仔細看還能在磚上找到“嘉靖三十二年”的官印。

其實靈台更早可追溯到元朝。元定都北京,到至元十六年(1279年),郭守敬、王恂在元大都東南(此址於明清貢院,建國門附近)建一座司天台,並用他們制作的玲珑儀、簡儀、高表等數十種天文儀器進行測量。雖然這座司天台已被戰火毀壞,但其夯土台卻是明初觀星台築造的基礎。

還有人說,觀象台更早的原型在金代。金滅北宋後,將天文儀器從汴梁(河南開封)移至北京,設立太史局、司天台。但因年代久遠,金朝中都早廢,遺址已經湮沒,司天台的位置已無從考證。

我想起第一次到古觀象台,適逢寒假,這兒卻熱鬧非凡。十來個八九歲的孩子,三個一群,五個一伙,手拿筆記本,圍在儀器前面熱火朝天地爭論。這是古觀象台每年寒暑假舉辦的天文知識培訓班,給孩子們上課的是北京古觀象台副台長、天文館的博士、研究員,否則可“鎮”不了這些“小天文通”。一座老院,幾株古槐,見證過彼時欽天監辦公的嚴謹,如今感受著孩童探古尋今的熱忱,那些古儀器,也有了新的使命。

儀器——中西合璧怎制成?

古觀象台上下,總能看到背著相機的外國游客。一位來自奧地利維也納的游客,從古觀象台想到音樂:“這些青銅儀器排列出交響樂隊的陣勢,它們演奏的是無聲的星河交響曲”。游客或許能在格林威治天文台看到世界計算時間的起點——本初子午線,能在巴黎天文台看到1679年出版的早期天文年歷,但是凝結西方現代文明和中國傳統文化的大型天文測量儀器,並且真品保存至今的,或許只能親臨此地了。

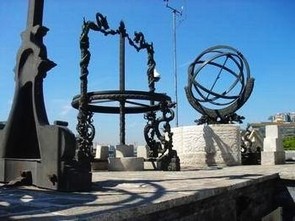

台上八件清制觀測儀,有的形如地球,有的弧度像張弓,還有的三圈相交……它們在刻度、游度和結構方面都依據西方天文原理,其中玑衡撫辰儀格外張顯中華民族特色。此儀器重5145千克,高3.379米。底座的十字交集中心處,有蜿蜒盤旋的數條游龍托起了上面三重環繞的測量圈。圈上可見滿漢兩種文字镌刻的“御制玑衡撫辰儀乾隆甲子年造”。

據說乾隆1744年親臨觀象台,觀台上七件儀器皆西洋風格,曰:“結構以渾儀制近古,刻劃制度宜從今。”於是在傳教士戴進賢、劉松齡指導下,歷經十年,造成玑衡撫辰儀。

此名初讀雖有些拗口,卻大有考究。《尚書·舜典》中就有“璿玑玉衡,以齊七政”之說;漢代馬融亦曰:“上天之體不可得知,測天之事見於經者,惟玑衡一事。玑衡者,即今之渾儀也。”在古代,“渾”字含有圓球的意義,“渾儀”就是觀測天體位置的儀器。故玑衡撫辰儀,即撫順五行之測天儀器。

講解員介紹,台上的八件儀器都是清制真品;明制簡儀、渾儀、天體儀等現存於南京博物院,乃“九一八”事變後,民國政府為保護文物運往南京,所以現在院內的明代儀器都是復制品。

- 上一頁:盤點:那些為愛而生的建築

- 下一頁:丹砂寺給董坑村民“留桌”施孤祭拜的淵源