古家具修復大師 王秀林

日期:2016/12/14 19:28:44 編輯:中國古代建築他數十年師從京城家具第一人,他研習傳統工藝獨創出秀林修收縫法,古家具修復大師——王秀林

“最費事了,最難的,修復文物當中一定一絲不苟,嚴謹地對待這個問題,這是對待歷史,對待我們的祖宗,這是對全國人民負責的一種工作。”

2009年11月,中國紅木家具協會民間收藏家展示了一件破損嚴重的古代長方半桌。經專家鑒定,這是一件明清時代的老紅木家具,然而由於年代久遠,這張半桌已經殘破多處、髒污嚴重,銜接處幾乎全部松動脫落。古家具傳統工藝大師王秀林接下了修復工作。作為目前古典家具修復工藝的傳承人之一,王秀林曾主持修復故宮乾隆、慈禧的紅木家具,他對古家具的復原工藝熟稔於心。

“他也是慕名而來,聽說您修復得比較好,先來的電話,完了發了照片,我一看是個好東西,因為這件家具絕對最起碼是清初的,它的線條體現了中國最傳統的家具文化。”

中國的紅木來源於明朝的鄭和下西洋,從1405年到1433年的永樂至宣德時期,三寶太監鄭和七次下西洋前往南洋各國,船上裝載了我國行銷的青花瓷器、印花布、絲、色絹、緞匹等,再將各類優質木材、香料、寶石采購回國。海外貿易的發展為明式家具的制作提供了充足的物質基礎。

紅木家具分為蘇氏、廣式、京式、寧式等流派,通過曲線方圓、陰陽镌刻的制式來體現中國古人的謙和信仰,韻味深長。根據家具的曲線方圓、陰陽镌刻的特征,王秀林判斷這件紅木家具應當是明末清初的黃花梨木制品,黃花梨家具是紅木家具的一種。

“紅木是個范疇,主要指的就是剛剛說的紫檀、黃花梨、紅酸枝、鐵梨、紫屬花梨,基本上就是以這五大項為主,五屬八類嘛。”

黃花梨木又稱為降香黃檀木,其木性穩定,寒暑不變形、韌性充足,紋理呈雨現狀,被大量用於制作明清考究家具,其名貴程度僅次於紫檀木。唐代陳藏器《本草拾遺》就曾記載:榈木出安南及南海,用做床幾,似紫檀而色赤,性堅好。

“咱們的海南黃花梨好的材質生長在海拔兩百米以上的沼澤地帶,所以說海南黃花梨顏色深、非常漂亮、有鬼臉,其實這些都是木材的缺陷反映出的美,被人喜歡了。它在海拔兩百米以上的沼澤地帶,又在海岸線邊上,它所處的自然環境非常惡劣,隨時有狂風暴雨,所以它生長當中受過了千錘百煉,所以它材質反映出來的花紋美。”

要修復一件古家具必須先了解原家具的制式,也就是構造和特征。王秀林發現,不同地區和年代的家具制式都有很大差異。

“其實咱們國家的文化,任何一個朝代都沒有統一中國的文化,都是由中國五十六個民族,N個文化組成的中華文化。地獄文化組成了中國一個百花齊放的文化古國。”

早在三千多年前的商代,我國已經有了很精美的青銅和石制家具,現今日本正倉院中仍藏有大量唐代木制家具。即使是一件小家具的制式,王秀林也要觀察一天的時間,王秀林發現這張長方半桌應該是制作於明末清初,其蟲蛀現象嚴重、部件幾乎都已損壞,並有多於十五處缺失,銜接處也大部分松動脫落。

“有些地方榫折了,我們照了相,後來榫沒了,有的料彎曲得達到60度了,最後我們慢慢都給校正,把那個榫給接上。那件家具特別糟朽,糟朽那個料稍微一使勁就能掰下一塊來。” 導致古家具損壞的自然因素主要包括溫濕度、紫外線、紅外線、有害氣體、霉菌以及害蟲。此外,溫濕度的變化還會引起木材的濕脹干縮現象,導致家具干裂或變形。

“現在我們生活變了,住樓房了,尤其有些人裝修,是使用地暖,本身就干燥的氣候,燥熱的室內溫度,對家具產生一種干蒸、干煲的一個過程。所以整個環境促使了家具的走形開裂。”確定修復方案後,王秀林將半桌的部件位置一一做上標記,這對日後的拼接步驟有著至關重要的作用。 “我們要做號,就是說重新組裝的時候還按照原件給組裝回去。” 修復古家具的傳統工具分為木工工具和髹飾工具。

“這些古舊家具把它髒去不淨,燙出蠟來不透亮,反映不出它那種美感。”

修復的第一步要解決的是去除髒污。清洗前要先進行打散,王秀林在家具表面罩上一塊木頭,也就是打散木來作為緩沖。由於榫卯結構相當嚴實,有個別位置在捶打後依然無法松動,王秀林便使用熱水燙澆,利用高溫使結構松動後將部件輕微震動再逐漸拆開。

“我們打散就是在組裝一步、二步、三步、四步組裝做這家具的時候是從一開始的。打的時候我們從五四三二一往回退。比如家具從整體結構上分上下結構、左右結構,例如桌子,桌子就得先把面打下來,下邊的腿和枨子才能進一步拆開。”

清晰完畢後再進行去蟲,王秀林發現常用的熏蒸法會對木質纖維造成損害,因此他采用殺蟲劑來進行除蟲。不同種類的蛀蟲對敵敵畏的耐受力不一,如軟體類較易被殺死,而硬殼類較難。王秀林在多次試驗後配制出了不同濃度和配方的殺蟲劑。殺蟲劑不能再家具表面大量噴灑,而是將布塊蘸滿除蟲液體後密封包裹在蟲蛀部位,並在細小蟲眼部位通過針頭注射藥水,進行二十四小時封閉,直到蛀蟲全部被殺死。

“從洞裡面把蟲卵淘淨,先用針撥出來,然後用針管把兌了水的敵敵畏往裡面注。注完之後還用鋸末兌上藥物,包在蟲蛀的部位,用塑料布給封起來,經過兩天的熏制。” 古家具的髒污去除後要放置幾天,使水分自然蒸發完畢,再開始進行拼補。拼補的關鍵是要找到與原家具同材質、同紋理,顏色和年代相近的木料,以防損壞原家具的包漿。

包漿又稱黑漆古,指的是在漫長年代後由於灰塵汗水、人的摩挲手跡、土埋水浸以及空氣中的射線等而逐漸積澱形成的表面皮殼。包漿能顯示出家具的舊氣,年代越久包漿越厚,色澤越溫潤。與之相反的則是剛制作好的新器物,這時器物表面光亮刺眼,被稱作賊光。

“包漿就是一個一件家具在跟我們一塊生活,我們對它的撫摸和氧化過程,形成了一個樹脂膠往外釋放的一個過程,氧化了一層自然的、顏色變深了、油性增大了的薄膜似的感覺。” 王秀林走訪了民間許多舊貨市場,終於找到與這件半桌材質一樣的黃花梨木殘件。材料確定後,王秀林通過刮、鑿等方式,順應原部件的紋理,以同原件一樣的刀法制作出與銜接處同樣的榫卯結構,然後將家具部件拼接牢實。

“所以說我們加上合理的榫卯結構,再加上它的木性,我們補的這塊料,如果環境變了,根據它的紋理,它這個走形,它容易往哪邊走形,我們逆向的使用它的木性、借它的木性,它將來環境越變,我修的這塊月結實,因為即便膠失靈了,還有榫卯結構掛著。”

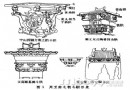

早在七千多年前的河姆渡新石器時代,人們就已經開始使用榫卯了,河姆渡人遺址中發現的榫卯是中國現已發現的古代木構建築中最早的榫卯。王秀林遵循接榫生根的原則,嚴格按照原結構的尺寸和線條,使新的榫卯結構嚴密吻合。

“斗拱結構完全是木頭榫卯結構,沒有釘子。斗拱結構不光漂亮,還防震,有一個立足點,就可以往上無限的通過斗拱結構往外張,擴大建築層,這是中國獨到的。”

對於開裂較大的縫隙,還要采用王秀林獨創的秀林收縫法。收縫法的發明來自於師父給王秀林講的一個故事,故事中的難題是把五根火柴棒從中部折彎,尖角相對拼湊在一起,不使用手和工具撥動,要使尖角逆反過來合成五角星的形狀,那麼只要在其中一處澆上一點水,火柴棒吸水後便會膨脹,逐個移動,最後自動變為五角星形。收縫法也就是利用木材吸水的物理特性,根據不同材質,用水或冰來使木絲軟化產生張力、收縫並歸位固定。這種方法粘合嚴實並且看不出一絲修補痕跡,被稱為王秀林的外科無線縫合術。

“2002年我發明了收縫法,光修裂的時候不用打開家具,用物理方法就能把家具原封收嚴,這樣就減少了對家具拆卸過程當中的損害程度,又保持了家具原來的風貌。”

拼補後為了增加結構的牢度,王秀林還要使用魚鳔進行再次粘接。我國使用動物膠的歷史長達兩千多年,在公元前五百年的《考工記》中記載有:鹿膠青白,馬膠赤白,鼠膠黑,魚膠餌,犀膠黃。魚鳔就是大黃魚內髒中的鳔,俗稱黃魚膠,主要成分是生膠質,其凝膠強度超過一般動物膠,唐宋時期便已開始為匠人所用。

王秀林使用海魚肚和黃魚作為原材料來制作魚鳔膠。

“在加工魚鳔的過程當中,第一道工序就是用溫水把它泡起來,泡到什麼程度呢,把它泡軟了,能夠撕成小條狀,第一道工序就成功了。第二道工序就是要擇,把魚肚上的一層很薄的薄膜,這個薄膜是砸不爛的,所以要輕輕的擇掉。泡完了擇掉以後就可以砸了,砸鳔的過程自古就有說好漢子砸不了三兩鳔,意思就是砸鳔是非常費力氣的一道工序,隨著砸鳔個過程中,它的黏度在不斷地增加。”

拼補完成後要對家具進行表面處理,通過打磨使家具表面呈現出光亮的質地。傳統的打磨方法通常采用砂紙,但王秀林在使用時發現砂紙在使用時會有砂粒脫落,影響家具包漿。最後,王秀林發現一味叫做木賊的中藥可以更好地用於打磨。木賊形似竹竿,體積細小,柔韌光滑,但用開水燙熱後浸泡一段時間會變得較硬並有細微毛刺,能夠具有磨砂效果而不傷害包漿。王秀林發現,通過木賊打磨後的古家具,能夠呈現出天然光澤。

“它是一個很天然的東西,干的草通過熱水一泡,不泡之前很滑溜,一泡上頭出來很多刺,就拿這刺打磨,它第一呢,如果老的家具我們輕輕用它打磨,對包漿非常非常小,損失幾乎是零。用砂紙就不行了,做砂紙本身就有一些化學工藝、有砂粒,再細的砂紙它也產生磨痕,傷包漿。”

組裝完成後,最後一步是起蠟。對於硬木家具的表面處理,傳統上有南漆北蠟的說法。蠟是一種活性物質,會隨溫度而變化,南方高溫潮濕容易脫蠟,適合用漆;而北方干燥,家具容易開榫變形打蠟能夠填補木材紋理的空間、防止家具變形,因此適合用蠟。

由於古家具年代久遠,有不同程度的風化和炭化,致使內部疏松,王秀林使用傳統的

蜂蠟來進行加固保護。王秀林發現,核桃油塗抹的家具雖然鮮亮,由於附著在家具表面,容易產生油污,而且核桃油營養豐富,會導致螨蟲和細菌滋生,長期使用後,

會逐漸滲入木材內部、分解木質纖維。

“我前幾年用核桃油擦的板,到現在用白手絹一抹還掉油。最主要經常使用核桃油,核桃油侵入到木材裡邊以後,今後有磕碰,磕掉一塊再粘就不容易粘住了。最主要的,它是螨蟲的最佳食品。”

而蜂蠟會隨溫度的變化而滲入凝固在木材內部封鎖住礦物質水分等有機成分,並在木材表面形成一層保護膜,防止外部水分侵蝕木材,也能充分展現木材本身的優美紋理,因此,王秀林認為使用蜂蠟進行燙蠟是更為理想的辦法。

“像我的蠟就是蜂蠟兌點川蠟,個別的地方我還要兌一點松香。根據壞的部位和家具部位材質的不同。”

燙蠟技術最先被應用在青銅器表面,據容庚《商周彝器通考》中記載:乾嘉以前出土之器,磨砻光澤,外敷以蠟,可以讓青銅器歷經千年而不腐,具有很好的保護作用。另據宮中內務府造辦處的《活計檔》多處記載了宮廷備料常有黃蠟、白蠟。黃蠟即現在常用的蜂蠟,白蠟即川蠟。燙蠟起初被應用在小件的根雕作品上,進而應用到家具表面。王秀林使用的家具修復工藝幾乎完全是沿襲傳統,這與外國也有所不同。西洋古董家具其材質主要以柚木、橡木、桃花心木和椴木為主,還有大量鐵藝、貼金、鍍金、鑲嵌等工藝,因此不可避免的要使用一些現代器械。此外,王秀林發現歐美各國已經形成了系統的傳承機制,在大學設立了專門的古家具修復專業,培養大量博士、博士後,成為專門的古家具修復師。而中國仍然是

采用師徒制的古老模式,這一點也是王秀林的憂心之處。

“現在國外研究家具有專門的研究機構,咱們中國,研究家具的、設計的,大學有這些科目,但是據我所知,研究西方家具、現代家具的比較多,包括設計。” 1974年,二十多歲的王秀林師從家具名匠小個劉劉洪來,開始了學藝生涯。小個劉不但手藝一絕,人也正直,在民國時期被稱為京城家具第一人。

“我師父做活一天,自個篩料,拿板材到做成板凳,一天做二十條板凳,這二十條板凳摞起來不能有一點晃動,那就證明尺寸掐得相當准,所以我師父在技術上,尤其在做人上對我的教育太大了。” 王秀林跟隨師父學藝三年,出師後又隨師父一同干活十年,最初就是蹬著自行車掛著工具箱走街串巷,擺攤給人們免費修理老家具。師父臨終前一刻,躺在王秀林懷裡才將最後兩招四腿八叉的口訣教給他,並叮囑他謹記先做好人再做好活的遺言。除了做活王秀林一直義務替人辨別家具真偽。

“學會了怎麼尊敬別人,你就知道你這個工藝應該怎麼做,這個家具裡頭確實有人文文化,中國家具的、古典家具的形、意、韻、材確實是你看得見摸得著的。”

退休後,他除了四處給人講解紅木知識,還專程從外地請來掛軸,一副上書天地君親師,以紀念師父,另一個只寫一個悟字,掛在牆上最醒目處。

- 上一頁:七旬老人傳承磚雕技藝

- 下一頁:要有前人營造園林的精神