農安:遠逝的黃龍文化

日期:2016/12/13 22:55:03 編輯:古建築紀錄

黃龍府——農安是吉林省的一座歷史文化名城,也是姜維東老師的家鄉,它的歷史最早可追溯到兩漢時期,當時為東北霸權夫余國的轄地。公元337-346年間,夫余迫於外部壓力,將首都遷到今吉林農安,是為夫余後期王城。到渤海國時期,在農安設立扶余府,以抵御契丹的侵略。926年正月,遼太祖耶律阿保機攻下扶余府,同年七月,病逝於扶余府,據《遼史》記載,遼太祖去世時有黃龍出現,遂改扶余府為黃龍府。金建立後,黃龍府成為內地,喪失了軍事重鎮的地位。元建立後,在東北廢路稱府,1235年設開元、南京二萬戶府,開元府治所遷至黃龍府,即今吉林農安。明初,今農安初屬三萬衛,後為奴爾干都司轄境;明中葉後,屬於兀良哈;明末,始有郭爾羅斯前旗之名,農安屬焉。清代,農安屬哲裡木盟科爾沁部郭爾羅斯游牧地。乾隆五十六年(1791年),開放游牧地,招山東漢人墾荒,農安一帶人煙漸盛。嘉慶十五年(1800年),設農安鄉,隸長春廳。光緒八年(1882),長春廳改理事通判為撫民通判,設農安分防照磨。光緒十五年(1889年),長春廳升長春府,農安鄉則升為縣治。

1913年3月,民國政府裁撤了長春府,農安縣歸西南路管轄。1914年6月,西南路改稱吉長道,農安歸吉長道管轄。1929年2月,農安縣直接隸屬於吉林省。1945年抗日戰爭勝利後,農安再度成為國共拉鋸交鋒的地帶,行政設置更迭頻繁。新中國成立後,於1956年設懷德專區,後改公主嶺專區,農安縣隸屬公主嶺專區。1958年,農安縣劃歸長春市管轄。1966年劃歸德惠專署管轄,1969年德惠專署撤銷。1969年迄今,農安縣一直為長春市轄縣。

吉林省農安縣——黃龍府曾有著一段輝煌的歷史,其境內經歷過多個政權的戰亂紛爭,演繹過東北多個少數民族的悲歡離合,是東北歷史發展進程的縮影。

二十世紀以來,在國內學術界有關黃龍府的研究逐漸成為史學家關注的熱點,但是其中仍存在著一些缺陷,史料的深入發掘與利用需要加強、研究存在一定的片面性、對金石文字利用不足都是現階段黃龍府研究面臨的問題。《黃龍府歷史文獻整理研究》針對黃龍府的相關熱點問題,從文獻學、金石學、地理學、考古學等角度進行缜密的考證,對黃龍府的諸多疑問給出了答案,彌補了學界研究的不足。

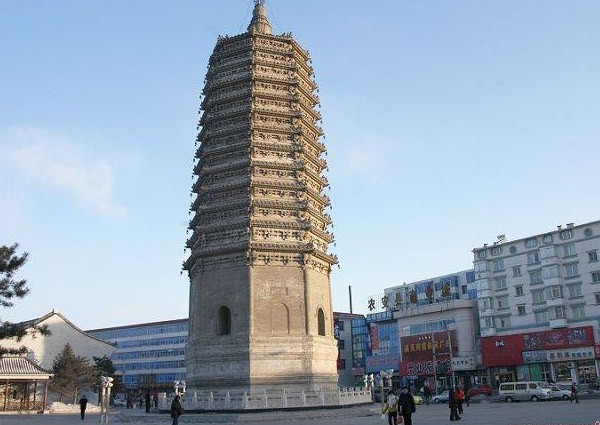

關於農安遼塔的考證

農安有一座歷經千年風雨而猶存的遼塔,在佛教界有一句話,叫“有寺未必有塔,有塔則必有寺”,這種情況也適合於農安。這就是說遼代農安應該有佛寺,進言之,在社會普遍佞佛的遼代社會,作為東北重鎮的黃龍府沒有佛家寺院也是難以想象的。而且在黃龍府的重要衛星城中的祥州也是有遼塔的,在今農安萬金塔鄉,至建國時只剩下一個塔基,俗稱半截塔,但仍由此半截塔而想像當時遼塔聳雲的壯觀。但由於沒有遼金時代的文獻、金石文字涉及農安境內遼塔的情況,所以,目前對農安遼塔的了解基本都是推測居多,有必要從文獻學、金石學、地理學的角度對遼代黃龍府寺、塔進行缜密的考證,得出笃實不易的結論。由於東北文化上的斷層,導致我們對黃龍府、農安遼塔的認知都是從清代、民國時期累積而來,質此之故,有必要先從清代、民國時對遼塔的認識歷程入手,再從結合遼代的具體情況,對農安遼塔做全方位的分析,以便得出笃實的結論。

黃龍文化衰落之謎

為什麼農安能夠成為夫余的都城、遼金的重鎮,卻不能長久保持其地位?為什麼長期以來,農安縣曾先後是多個少數民族的地盤?為什麼農安古城建而復毀,毀而復建?為什麼沒有一種民族文化可以在農安傳承下來?從歷史學家的角度來看,有如下幾種因素可以作為答案。

首先,農安縣全境在平原上,東接丘陵山脈,西鄰草原,地理環境使其處於農耕文化、山林文化和游牧文化的交界處,是各方爭奪的對象。而用戰爭方式使一種文化取代另一種文化,勢必使被取代者遭受毀滅。在農安這個地方,夫余人被鮮卑人驅掠而去,高句麗人接踵而來;高句麗被唐朝滅亡後,渤海又乘虛而起;契丹滅亡渤海後,將此地建設成為東北重鎮,而金人又是在破此重鎮後西滅契丹,逐鹿中原;蒙古初興,席卷四海,黃龍府的繁華也消失在蒙古鐵騎之下;朱明將元朝余孽重新趕回漠北,東北雖復,但人煙稀少,最終還是成為游牧部落的牧場。滿清崛起之際,察哈爾林丹汗侵入科爾沁部,清朝將領莽古爾泰率部馳援,那時,農安城已經崩頹在荒草林莽之中,只有“農安塔”見證了莽古爾泰的到來。滿清入主中原後,將其龍興之地劃為禁區,農安其時不過是蒙人的游牧地。清末被迫解禁後,關內漢人大批湧入,農安才重新煥發了生命。農安境內有許多原始形態的地名,如小城子,四間房、某家窩堡,大榆樹等等,如實紀錄了移民眼中的荒涼。

其次,農安的地理位置特殊,具備戰略地位,其地處西部草原與東部丘陵的相交地帶,東北有天然險阻松花江,西有魚兒泺(今波羅泡子)這樣的沼澤地帶,農安正處在通道正中,扼控著南北交通的咽喉,因此在古代一直是交通要沖和兵家必爭之地。正因如此,戰爭災難也就頻繁地光臨此地,導致了本地土著的一次次更新。漢魏西晉時鮮卑與夫余在這裡發生了激烈戰事。遼太祖攻下夫余府,是其征服渤海最為關鍵的一步,其後遼太祖在夫余府病逝,改夫余府為黃龍府。金克黃龍府,奠定了其滅契丹,逐鹿中原的基礎,故金太祖順利渡過松花江後,又將黃龍府改名為濟州。

再次,農安既然是游牧文化與農耕文化的邊界線,而游牧民族的戰爭方式一次次導致了農安地區人口的大遷移。我們知道,游牧民族一向將戰爭作為獲得財富的手段,而人口也一向被視為財富,所以,游牧民族鐵騎所到之處,財物人口都被劫掠一空。農安曾作為夫余的首都,後為鮮卑慕容氏攻破,都城被毀,國王被殺,城內外萬余民眾被驅掠而去。後來,夫余雖然在晉朝的扶持下復國,但每年仍受鮮卑的不斷侵襲,大量夫余人因而被掠賣到中國。以後,發生在黃龍府的一次次戰爭叛亂,同樣造成了人口的一次次遷移。我們知道,人是文化的載體之一,而人口的頻繁遷移,也會造成了文化的衰落。

最後,農安地區文化比較落後,歷史上鮮有鄉邦文獻存世,耆老舊聞亦無人記錄。我們看宋代有關黃龍府的記載,大多是宋人記述,傳聞之言,類多鑿空。比方說,晉出帝是否曾被遷到黃龍府,以前是聚訟紛纭,現在根據晉出帝家族的墓志,基本可以確定,遼朝雖然有將晉出帝安置在黃龍府的計劃,但因為政治變動而沒有實現。又如宋朝徽宗、欽宗二帝被金拘押在隸屬於黃龍府都部署司的五國城,稱之拘押在黃龍府亦無不可,但實際的拘押地點並不在農安,而是在今黑龍江省境內。宋朝根據商人的密告,知道二帝就被關在黃龍府。岳飛激勵部下時說:“直搗黃龍”,未必沒有這方面的因素。可以說,歷史上農安文化最昌盛的遼、金時代沒有產生鄉邦文獻,是非常遺憾的事情,也是遼金黃龍文化失落的原因之一。

熱門文章

熱門圖文