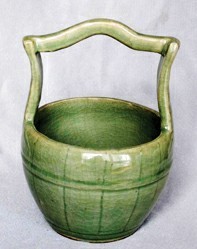

明永樂龍泉“瓷水桶”

日期:2016/12/14 18:09:46 編輯:仿古瓷

這是一尊典雅的龍泉瓷器“瓷水桶”。從釉面上看,比起元時顯然薄了不少,但施釉極為勻稱,玻璃質感極強;水桶裡外布滿在窯爐裡自然形成的不規則開片,桶內還留有明顯的縮釉點,這些特征都清晰地告訴世人,這是一件典型的明初龍泉窯燒制的瓷器,其精美完好的程度,堪稱一絕。

從“瓷水桶”的造型看,與民間常見實用木質水桶如出一轍,是活脫活像的拷版,只是比例縮小而已。“瓷水桶”高18厘米,寬13.5厘米,桶身圓滾滾的,中間部分鼓出,較之一般的直線形水桶,少了一些簡單硬朗,多了一份圓潤優雅,這樣的造型無疑增加了不少制作難度,但更加藝術,更加養眼,更討人喜歡。在這個“瓷水桶”上,瓷匠仿照傳統木桶的模樣,刻上了一條條豎紋,那13條豎紋將桶身分隔成14塊瓷板,中間和底部還有二道桶箍,將這14塊瓷板拼合起來,瓷板上還可見清晰、自然、逼真的木板紋飾。其中兩塊連接木桶提梁的瓷板略微寬大一點,這一細節完全來自生活,因為提梁部分是整個水桶最吃力的部分。提把為曲折弧線形,這種形狀手提時更加舒適,外觀上也更加漂亮,更重要的是,它呼應了圓鼓鼓的桶身,使整個水桶渾然一體。望著這個收放自如、妙不可言的水桶,我由衷地感歎:最自然的美,就來自這最樸實的桶。“美”是用來欣賞的,盡管這個“瓷水桶”歷史悠久,卻完好如初,沒有絲毫使用的痕跡,因為它是一件賞心悅目的擺式品。

手裡這尊龍泉“瓷水桶”是10多年前從南洋回流過來的,我左思右想,反復琢磨。既然是從南洋回流過來的,那麼它極有可能是鄭和下西洋時攜帶的重要禮品。2006年,浙江省文物考古研究所等對龍泉大窯楓洞巖窯址進行了發掘,還出土了帶有“永樂”年號等名款的窯具等。從出土瓷片的釉色看,與“瓷水桶”十分相似。所以,我有理由猜測“瓷水桶”可能是在此處燒制的官窯器物。

明永樂年間,鄭和下西洋,海外貿易促進了龍泉青瓷生產和景德鎮青花瓷的興起。可惜,隨著中國航海事業的衰落,海上貿易之路,搖身變為西方殖民者侵略之路,無奈之下,喪失雄風的後世明王朝被逼實行海禁,青瓷外銷量銳減。

龍泉哥窯為中國五大名窯之一,“龍泉青瓷”成為首個入選聯合國教科文組織“申遺”名錄的中國陶瓷。瓷器在中國對外交往中擔當了重要的角色,龍泉青瓷“瓷水桶”是中華瓷藝走向世界的代表作之一,也是人類共同的文化財產。

推薦閱讀:

如何保存瓷器的方法

西夏瓷器的驕子:扁壺

晚清民窯瓷器鑒藏

康熙五彩工藝特點綜考

- 上一頁:105件景德鎮紋章瓷海外歸來

- 下一頁:如何保存瓷器的方法