千年光影交錯的雲南陶瓷

日期:2016/12/14 18:09:35 編輯:仿古瓷

雲南著名航海家鄭和,1405年﹙明永樂3年﹚率領由240多艘海船、27400名士兵和船員組成的遠航船隊,訪問了多個在西太平洋和印度洋的國家和地區,一直到1433年﹙明宣德8年﹚,一共遠航了7次。船上裝的3樣主要物品是:茶葉、絲綢和陶瓷。

雲南陶器出現的具體年代,目前尚難明確,根據考古發掘材料估計約在6000年以前的新石器時代,這時的陶器由於燒造工藝的不同,還出現了紅陶、灰陶和黑陶等不同品種的陶器。

中國陶瓷最經典的審美創造青花瓷,是采用钴藍顏料制作而成的。雲南會澤所產的钴礦原料(珠明青花料)就是當時的官料之一,著名的康熙青花就是采用珠明青花料制作。景德鎮、浙江、雲南被稱為中國古青花瓷器的三大產地。

1953年12月7日,中國第一屆民間美術工藝品展覽會在北京勞動人民文化宮開幕,江蘇宜興紫砂、雲南建水紫陶、廣西欽州紅陶(坭興陶)、四川榮昌安陶(1997年重慶直轄後,改為重慶榮昌)被文化部列為中國4大名陶。

當我們揭開歷史迷霧後的“雲南陶瓷”,我們發現,它的歷史悠久、品種多樣、工藝精湛、產品精美。不僅是中國陶瓷文化的瑰寶,也是世界美術史上的珍貴遺產。

雲南,彩雲之南。這是天空賦予它的稱謂。

當光影交錯,時光輪回數千年,

我們發現,天空給了這片淨土以彩雲,而大地卻也給了這片土地以恩賜,

這就是各色泥土。

千年陶土就誕生於這片神奇的土地上,而它幻化出來的各種精美亦古樸的陶器:

漢代墓磚,唐代的瓦當、鸱吻,宋、元時期的青花瓷,清代的紫陶,如今仍存在於居家生活中的建水紫陶、華寧綠白釉陶,麗江金沙陶,永勝瓷器,祥雲土鍋,傣族陶罐,

都讓人浮想聯翩,這是怎樣的延續,賦予了它們如此美麗的生命氣息,

以至千年之後,仍覺出它們的好,讓人感慨光陰的厚待?

千年制陶史

可以追溯到新石器時代,按時間來推算距今約6000年。

“雲南出土的陶片都能證明它的歷史悠久,當時屬於少數民族的文化,與中原出土的陶片相比,主要是裝飾上的區別。”雲南省紫陶研究會副會長、《雲南陶瓷》作者馬行雲介紹,陶瓷是陶器和瓷器的合稱,先有陶後有瓷,陶瓷在古時主要以杯、鼎、罐為主。賓川白羊村新石器時代遺址中就發掘出罐、杯、鼎等陶片;元謀大墩子新石器遺址中,出土一件雞形陶壺,體形如蹲踞的母雞,栩栩如生,生動可愛,是雲南最早的造型精美的原始工藝品。

馬行雲說,雲南從南诏國時期就盛行火葬,元、明時期火葬仍是雲南最主要的葬俗。正因為如此,那時燒制的陶器主要用途之一就是裝骨灰之用。隨著時代的前進和經濟的發展,瓷器成為了居家生活必不可少的用具。

人們把黏土加水調和後,制成各種器物,干燥後經火焙燒,制成陶器。陶器文化揭開了人類利用自然、改造自然的新篇章,具有劃時代的意義。陶器和磨制工具的出現,標志著新石器時代的開端。

與此同時,人們為防止陶器經火燒或水浸泡斷裂,而在泥土中滲入砂石粉,燒制成泥質夾砂灰陶和夾砂紅陶。此類陶器多用作烹調器、汲水器和大型容器,故又有泥質陶和夾砂陶之分。

馬行雲並非是雲南人,但從來到雲南的那天起,這個東北人便癡愛上了雲南的陶器。他曾踏遍了雲南各地,就是為了研究雲南陶器,了解它們的歷史、文化、工藝、傳承與產業現狀。

據馬行雲考證,雲南的陶器自新石器時代起一直生產使用到明清時期,其中,以夾砂灰、紅、黑陶為主,宋以後開始大量使用綠釉陶。由於雲南是多民族聚居地,部分陶器便帶有明顯的地方風格和異域文化。

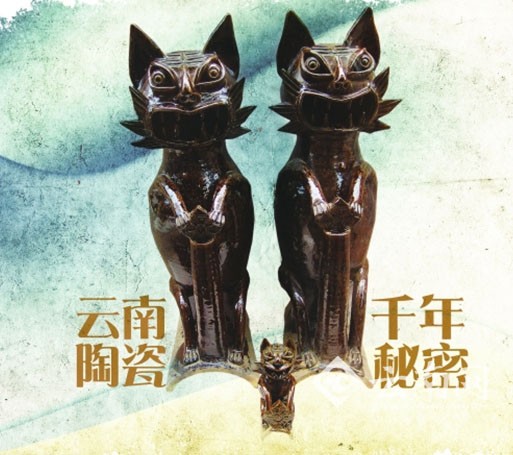

這些具有民族特色亦有異域風情的陶器的出土,展現出了別樣的風采:漢代灰陶巫師立像,長舌雞冠,神情怪異,為全國其他地方所無;元代黑陶捨利塔式火葬罐,制作規整,造型獨特;明代綠釉印貼八仙雜寶陶罐,在紅胎上用印模印八仙人物、蓮花寶杵、雜寶等紋飾,再罩綠釉燒成,帶有明顯的雲南地方文化與宗教特色。許多產品明顯受外來文化的影響,如安佛拉式陶壺、陶罐等。

從春秋戰國至西漢,雲南進入了歷史上輝煌的青銅時代,創造了燦爛獨特的滇文化青銅器,這時,青銅器成為了主要器具,陶器逐漸減少。和其他地區不同的是,這時雲南並沒有出現瓷器,而一直是陶器和青銅器並用。

直到元代,雲南各地才出現了瓷器。

馬行雲介紹,公元829年“南诏攻西川,連陷戎、嶲、邛諸州,12月南诏抵成都,俘子女百數萬人而去,南诏自是工文織與中國埒”。大理是南诏、大理國的政治、經濟、文化中心,首先在這裡出土大理國時期成熟的青釉器是理所當然。

元代是雲南陶器青釉的發展時期,在經濟、文化、交通發達的地區多有發現。公元1253年忽必烈率10萬大軍乘革囊及伐渡金沙江平定大理,由於地方民族政權分散,閉關自守,有礙封建中央集權統一領導和經濟文化的發展。於是,公元1273年“立雲南行中書省,初置郡縣”,把政治中心從大理遷昆明,從此雲南成為全國行省之一。

是時,手工業隨著經濟發展起來,這與內地漢人的遷入有關。元代在“各路設人匠提卒司”,為管理手工業機構。雲南土司管轄下的農奴只能耕種放牧,不得從事手工業。元代為了雲南手工業的發展需要,就從漢軍中抽調一些為“軍匠”,或從民屯中挑選原從事手工業者為“匠戶”,手工業者不得轉業。世襲生產,精藝者則調入大都宮廷使用。

元代在雲南的改革措施,對雲南的經濟文化發展,起到了一定的推進作用,並為明代在雲南的發展奠定了基礎。

這樣,到了明代,屯田人數達50萬戶之多,成為歷史上入滇人數最多的一次。而此時,雲南出現了青花瓷器。

內地人大量入滇,他們不僅推進了雲南的農業發展,而且也帶來了內地先進的生產技術,其中不乏陶瓷手工業者,建水窯以“湖廣”籍命窯,另臨安府所轄華寧境內《重修慈雲寺功德碑》載:“冶北裡華蓋山下,大明洪武年間,有車姓江西景德鎮人來滇辦廠於此。為生活之計繼則汪氏、彭氏、高氏、仲氏,以及范、劉、柯、楊姓,因親及親,因友及友接踵而至,遂萃處焉……”這說明內地陶瓷手工業者遷移到雲南促使陶窯的興起,明《雲南通志》首次出現了“窯課”,雲南窯址和墓葬出土的文物中,這與陶器以元代居多、瓷器以明代居多也相符合。

到了明代中後期,由於江西景德鎮瓷器大量進入雲南,價廉物美且品種繁多,沖擊了雲南的陶瓷市場,瓷器的產量逐漸減少,一些窯爐改燒粗瓷和細陶,多數窯址只能燒一些粗陶罐、盆、壇等。

窯燒裡的千年秘密

白釉青花一火成,花從釉裡透分明。可參造化先天妙,無極有來太極生。

素胎勾勒,钴料呈色,釉下彩繪,猶如水墨畫般明淨素雅的青花瓷,姗姗而來。當我們走進雲南陶瓷從坯胎到成品的世界,它們曾經在如母體一樣的窯中孕育燒制,其最終幻化出的千年風姿的秘密存在於這口口古窯中。

青花瓷是用含氧化钴的钴礦為原料,在陶瓷坯體上描繪紋飾,再罩上一層透明釉,經高溫還原一次燒成。而據馬行雲了解,雲南產钴料的礦區達幾十處,為燒制青花瓷器提供了質優價廉的顏料。因此,雲南大批燒制瓷器,特別是青花瓷器是有其必然因素的。

千年以來,我們古人在雲南縱橫起伏的山、蜿蜒曲折的溝渠河流邊,茂密的森林裡,碼起了一壟壟長龍一樣的窯口,他們順著山勢搭建起了龍窯。在這龍窯裡燒制出了一件件精美絕倫的瓷器。

龍窯又稱長窯,一種半連續式陶瓷燒成窯,它依一定的坡度建築,以斜臥似龍而得名。

據考古發現,目前雲南已發現的窯址約10多處,共有龍窯30多處,每處窯址旁均有大量的瓷片和窯具堆積。其中,已正式發掘的僅玉溪窯一處,其他未發掘的窯址有7處:紅河州的建水窯、祿豐縣的羅川窯和白龍井窯、昆明的灰土窯、玉溪的易門窯、大理的洱源窯、鳳儀窯、麗江的永勝窯。

在這些窯中,規模最大、產量最大的要數玉溪窯和建水窯。

建水窯位於建水縣城北1公裡的碗窯村,分布在碗窯村北後山坡1平方公裡的范圍內。現存舊窯、湖廣窯、潘家窯、洪家窯等瓷片堆積區,占地4000多平方米。馬行雲介紹,相傳宋代,碗窯村就開始燒造瓷器。後來窯業興旺,加之兼燒陶器,碗窯村便發展為上、中下3窯,成為滇南陶瓷生產的重要基地。時光流轉,如今龍窯的全貌已被破壞,窯旁堆積的大量瓷片和窯渣只能說明其曾經的輝煌。從考古調查發現判斷,建水窯主要燒制青釉瓷器、青釉印花和劃花瓷器,也燒制青釉青花瓷器。

玉溪窯是唯一一座博物館正式發掘的窯口,共有3處龍窯,約屬元末明初,有古窯和龍窯兩處。華寧窯的窯址位於縣城城郊。原突起上新建了現代化的陶瓷廠,所以已無法看清窯址的面貌,僅在瓷廠的圍牆邊挖了約3平方米的探方,發現了許多瓷片。從出土標本和探方的地層關系看,專家判斷華寧窯的燒制時間可能為明中期,主要生產青釉瓷器和青花瓷器。

也許是這種刪繁就簡的制作,到了清代中期,華寧陶仿燒河南圴窯瓷器,主要釉彩為月白、灰青和紅釉,器型有瓶、罐、爐、缽,產量較大,成為雲南當地普遍使用的日用陶瓷。如今,一些人家還在使用俗稱“土碗”的碗具,事實上這就是華寧陶器,民國後期至今,華寧窯大規模燒制琉璃瓦等建築陶瓷,成為雲南地區建設陶瓷的主要產地。

古滇國時,生活在滇池和撫仙湖周邊地區的土著居民使用的是直釉杯和帶流壺等,有濃厚的長江下游地區陶器的風格。位於滇西北的民族則使用的是雙耳罐,這與民族遷徙有很大的關系。西漢時期,大量漢族遷入雲南,至東漢初,古滇國衰亡,地方割據,這一時期,一部分漢族在夷化,一部分少數民族上層則在漢化,那時使用的陶器則與四川接壤地區的漢墓中陪葬陶俑一樣具有濃厚的川俑風格。

- 上一頁:龍泉窯青釉牡丹紋玉壺春瓶

- 下一頁:嘉靖款斗彩魚藻紋蓋罐瓷器