考古發現黑胎青瓷標本

日期:2016/12/14 18:08:55 編輯:仿古瓷

2011年故宮博物院收藏的一件一級品哥窯青釉葵瓣口盤在無損測試時不慎損壞,一時輿論大嘩,爆出了“哥窯門”事件。

最早記載“哥窯”的是元人孔齊的《靜齋至正直記》,而真正確定哥窯為名窯的是《宣德鼎彝譜》中的一項記載:明宣德三年,柴、汝、官、哥、鈞、定六大名窯的瓷器被朝廷確定為制作銅器的參考樣式。

除了柴窯以後周世宗柴榮之姓得名外,其余名窯均屬宋代名窯。於是,“宋代五大名窯”的概念由此產生,而哥窯名列其中。

對於哥窯的所在,大部分古代文獻指向浙江龍泉,也有少數指向杭州。在龍泉當地,一直有這樣的傳說,早在宋代,當地有一位出名的制瓷藝人章村根,生了兩個兒子:老大章生一,老二章生二。父親去世後,兄弟分家各掌一座青瓷窯,即哥窯和弟窯。

老大技高一籌,燒出了紫口鐵足的青瓷――口沿釉層較薄,泛出比黑胎稍淺的紫色,底足無釉處則呈現黑胎燒後呈現的鐵褐色,因此,連皇帝都欽定由他燒制青瓷。

老二於是心生妒意,將黏土混進哥哥的釉缸裡。章生一不明就裡,燒出的滿窯瓷器居然都是釉面開裂的。無奈之下,他只得硬著頭皮拿去販賣,沒想到這種布滿紋路的青瓷卻銷路旺盛。哥窯瓷器從此更是聲名大振。

從上世紀30年代開始,宋代定窯、鈞窯和汝窯相繼在河北曲陽、河南禹縣、河南寶豐得到確定,宋代官窯中的南宋官窯也已經在杭州露出真容,但是哥窯的地點,學界幾經爭論未有確定。

盡管早在1956年,浙江省文物部門就對龍泉窯開展大規模的考古發掘,出土了黑胎青瓷,但是它們與故宮博物院、台北故宮博物院及上海博物館等收藏的“傳世哥窯”並不相符。而以後的反復討論更是否認了“龍泉哥窯、弟窯”的舊說,這使得哥窯之謎越加神秘。根據哥窯瓷器和官窯瓷器特征類似的現實,從明代開始,收藏界就流傳著“官哥不分”的說法。加之吳語區“官”“哥”發音類似的特點,學界更有人徑直否定哥窯的存在。

哥窯考古添新證

溪口村瓦窯垟窯址對於古陶瓷學界來說已經是一處“老油田”了。2010年冬至2011年夏,浙江省文物考古研究所和龍泉市博物館在當地發現了兩處龍窯遺址,同時在對面的大磨澗邊又發現了一處。

現在的瓦窯垟窯址只是一片荒草萋萋的山丘,但是在民國時期,當地挖掘黑胎青瓷蔚然成風,一度出現了畸形繁榮的局面,居然還開出了妓院。浙江省文物考古研究所沈岳明研究員說,所幸當時的古玩販子認為龍窯遺址裡不太會有瓷片,因此給了後人重新尋覓的空間。

在一處龍窯遺址中,考古工作者幾經努力,在未被擾動的地層裡發現了兩片黑胎青瓷,經國際通用的古陶瓷熱釋光測定法,青瓷年代與地層年代相符,屬於南宋時期。這處龍窯後段中部還發現了窯門遺址,沈岳明告訴記者,這是因為元朝的工匠把南宋的龍窯截短了。

而小梅鎮中心小學校園裡的一處竹林,則更有重要發現。過去人們在竹林裡掘筍時,就時常會翻出黑胎青瓷的碎片。2011年10月起,考古工作者發現了一處龍窯遺址,還在一個3.5米×2米的灰坑裡發現了200多件可復原的黑胎青釉瓷器,並有較多的窯具出土。

在浙江省文物考古研究所和龍泉青瓷博物館主辦的論證會上,這批出土的黑胎青瓷標本引起了來自中科院、中國社會科學院、故宮博物院、台北故宮博物院、國家博物館等單位的20多位專家的濃厚興趣。故宮博物院研究員王光堯感慨地說:“這是古陶瓷界從清朝光緒年間就追尋的東西,在龍泉找到了。”

“龍泉哥窯”雖定名,哥窯之謎仍待解

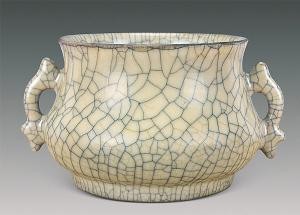

這批出土標本均符合古代文獻中記載的“哥窯”特征:黑胎、紫口鐵足、胎骨厚薄不一;青色釉,深淺不一,開片呈淺白斷紋。中國古陶瓷學會秘書長、故宮博物院研究員呂成龍表示,與哥窯有關的古文獻大多數都指向龍泉,極少數指向杭州,因此可以肯定文獻記載的哥窯在龍泉。

在小梅鎮瓦窯路窯址的灰坑中還出土了尊、觚、簋等在內的禮品類產品。呂成龍說,出現這種仿青銅禮器器型的窯口肯定與官府有關,因此,龍泉哥窯具備為官方燒造性質的窯口,而為宮廷和官府燒造的窯口都是官窯,這就可以回答“龍泉哥窯是不是官窯”的疑問。

但是,館藏的“傳世哥窯”與“龍泉哥窯”仍有不同之處。專家表示,“傳世哥窯”釉面“潤澤如酥”,呈灰青、粉青、米黃和油灰等色,而“龍泉哥窯”完全是黑胎薄釉,釉色是粉青和灰青兩種。這也是眾位專家定名“龍泉哥窯”的原因,而傳世哥窯還有待學術界進一步研究,希望兩個“哥窯”最終合一。

而南開大學歷史學院文博系主任劉毅教授表示,圍繞哥窯的爭論主要因“傳世哥窯”與“龍泉哥窯”而起,論證專家明確將兩者區分,並將後者確定為符合歷史文獻記載的“哥窯”,而前者則留待進一步的深入研究。

“眾所周知‘傳世哥窯’是‘金絲鐵線’,大開片紋鐵黑色,小開片紋土黃色,而‘龍泉哥窯’的開片是白色紋路的冰裂紋,有點像哈密瓜的表皮。”呂成龍說,因此專家的共識是,分哥窯為“傳世哥窯”和“龍泉哥窯”,先解決後者,再深入研究前者。

沈岳明則告訴記者,接下來他帶領的考古隊還要進一步研究龍泉哥窯與宋代官窯的關系,解決龍泉哥窯的始燒問題,開展對元代龍泉窯窯址的發掘和研究,但也面臨著諸多困難。

“我國文物政策方針是保護為主,搶救第一,因此在龍泉眾多的國家文保單位上重新動土也很難。”沈岳明回憶說,他主持發掘明代官窯楓洞巖遺址時,從2002年申請,到2006年才得到國家文物局的首肯。

政府批復慢一拍,但是盜掘之手又往往快一拍,在瓦窯路窯址現場的校園石牆上,已經看到一個明顯的盜洞。下一步的發掘工作,時不我待。