九秋風露越窯開 奪得千峰翠色來--青瓷

日期:2016/12/14 18:08:25 編輯:仿古瓷

唐代青瓷以南方的越窯青瓷生產規模最大,質量最好。越窯青瓷以其素雅溫潤而聞名,詠越窯青瓷的詩句也體現了這種美。唐代陸龜蒙以“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”,徐夤以“巧剜明月染春水,輕旋薄冰盛綠雲”來形容它,可謂異曲同工之妙。越窯青瓷胎細膩堅致,叩之聲脆,釉質腴潤勻淨,如碧玉翡翠。釉色為黃或青中含黃,無紋片。普遍使用素地垂直劃紋的裝飾方法。另一種在器物上堆貼花卉、人物、魚獸等的方法。器物常見的有碗、盤、水盂、罐、盒等,特色器如瓷硯、執壺、瓷罂等,尤其是口唇不卷、底卷而淺、直口淺腹的越瓷瓯,風靡一時,成為文人墨客的歌詠對象。“蒙茗玉花盡,越瓯荷葉空”(唐代孟郊)、“蕲簟曙香冷,越瓯秋水澄”(許渾)、“蜀紙麝煤沾筆興,越瓯犀液發茶香”(韓偓)等等,都是典型之例。難怪唐代陸羽在《茶經》中將越窯列為唐朝諸窯之首。越窯青瓷中的上乘之品為皇室、臣僚所屬所用,有“秘色瓷”之稱。秘色瓷質地細膩、釉色淡綠、光澤晶瑩,堪稱越窯青瓷的頂峰之作。1987年,在陝西唐代名寺法門寺塔地宮下出土的文物中,有十四件越窯青瓷,還出一方造物賬碑,碑文稱這些瓷器為“秘色瓷”。宋伯胤在法門寺博物館看秘色瓷時說:“千年案斷法門寺,秘色不秘自分明”。越窯青瓷與邢窯的白瓷相呼應,形成“南青北白”兩大窯系,對後世產生深遠影響。

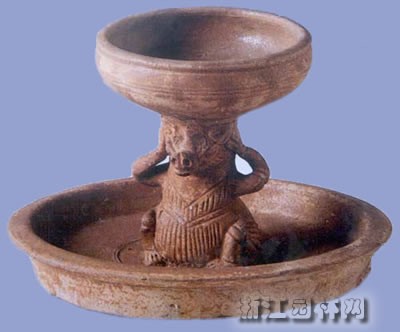

青釉熊形燈

三國吳,高11.5厘米,口徑9.5厘米,中國歷史博物館藏。擬獸形器,由燈盞、燈柱和承盤三部分組成。燈盞斂口缽形,外壁劃有三道弦紋。燈柱是一幼熊蹲坐在承盤中心,前足扶頭,後肢緊縮,頭頂燈盞。承盤折沿直壁,平底。幼熊著衣,衣上刻有布紋,如寵物,溫順可愛。通體施青釉,釉色土黃,胎體灰白。整個器物造型生動別致,比例和諧,既美觀又實用。

青釉镂空香熏

西晉,通高19.5厘米,口徑17.7厘米,中國歷史博物館藏。圓球形的熏體,飽滿豐韻。上部镂三層三角形孔,下開一橢圓形爐門,頂部為鳥鈕,昂首展翅,形象逼真。底及承盤下各貼三熊足,熊直立躬,顯襯器物端莊華貴,器表印網紋及聯珠紋。通體施黃釉,整個造型端巧玲珑,制作精細,細細欣賞,仿佛千年前的熏香正徐徐飄來。

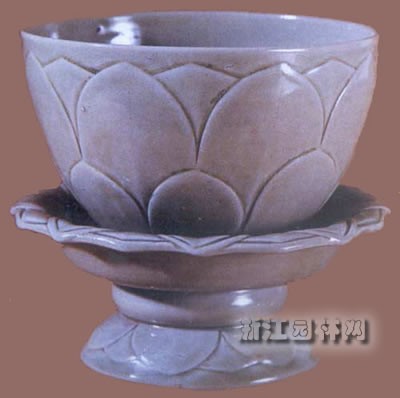

青釉蓮花式盞托

五代,通高13.5厘米,口徑13.9厘米,蘇州市博物館藏。質地緊密,通體施青釉,釉層薄而均勻,釉色青翠瑩潤,有“千峰翠色”之感。器身由盞和托兩部分構成:盞直口深腹,飾浮雕蓮瓣三疊,承盤作仰蓮狀,淺雕蓮瓣兩層。喇叭狀圈足,口及足部亦飾蓮花紋。刀鋒犀利,線條活潑流暢,整體造型輕盈飽滿,如盛開蓮花,實乃越窯珍品,難怪乾隆皇帝贊歎“李唐越器人間無”。

- 上一頁:巧如黃金、精比琢玉----青瓷(圖)

- 下一頁:中國早期瓷器的風采(圖)