洛陽唐三彩的鑒定

日期:2016/12/14 18:29:56 編輯:仿古建築材料

近年來隨著收藏熱的不斷升溫,唐三彩也越來越受到人們的青睐。由於唐三彩來源的逐漸枯竭和市場價值的攀升,於是出現了許多赝品。至於唐三彩赝品何時開始出現,一般認為是民國時期。早在上世紀九十年代初洛陽市文物交流中心曾經征集到一些民國仿制的唐三彩,除了胎體與唐代三彩略有區別外,從造型到釉色很難與唐代三彩區分開來。從上世紀八十年代以來,洛陽唐三彩仿制品的制作主要集中在市區北面邙山上的孟津縣朝陽到南石山村一帶,這裡生產的三彩以工藝品為主,還制作一些仿制品,但做過舊後真正達到以假亂真程度的並不多。之所以造成鑒定困難,主要原因是人們接觸唐三彩真品的機會太少。瓷庫中國專家認為唐三彩的鑒定主要從造型、釉色、胎體、工藝這四個方面入手。

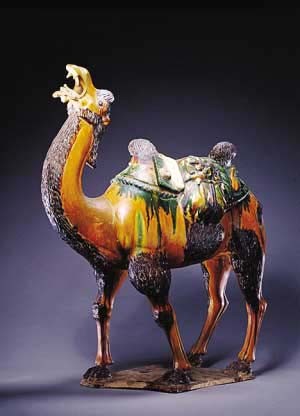

(一)造型唐三彩是唐代陶瓷藝術家們在特定歷史時期創作的,與當時社會風俗、生活環境、審美意識、制作材料、工藝水平分不開,因此無論是人物還是動物均能表現出生動逼真的神態,生活氣息濃郁。從出土的唐三彩來看,唐代工匠雕塑水平非常高而且技藝娴熟,人物、動物比例協調,形象生動。人物的面部、五官、表情、身姿、手勢變化有致,各種動物或靜、或動,神完氣足,形態自然傳神。仿制品的制作,一是按原物,二是按圖片,三是在原型上創新,四是臆造。制作者雖然在造型上下了一番工夫,有的與原物相似,但由於雕塑者功底欠缺,再加上制作者與唐代工匠生活的環境不同,所以制作出來的只能形似而達不到神似,往往造型生硬,缺少變化。如制作的俑類往往比例上不協調,面部呆滯,線條生硬,有的線條過於規整。唐代三彩圓形器物的底足一般呈“飛稜”狀,並在稜尖外修一刀,這在碗、盤、瓶、執壺、缽等器物上最常見,而仿制品往往缺少這道工序。

(二)釉色唐三彩埋入地下,歷經千余年,受土壤環境和土壤中化學物質如酸、鹼等的侵蝕,光亮奪目的光澤已變得柔和瑩潤,釉面的開片均勻細小,有規律,開片四邊微微上翹,用放大鏡仔細觀察片與片之間的間隙有銹蝕的銀沁,類似於漢代綠釉陶壺的泛鉛現象。用肉眼直接觀察,從側面看釉面的表層,生成一種像蠅翅一樣薄薄的一層,開片之間像是鼓起的線條,這即是唐三彩的“包漿”。仿制品為了去除釉面耀眼刺目的光澤,往往采用氫氟酸去光,再用鹼中和,因此看上去很生澀。近年來,制作者也研究燒制出了釉面開小片的方法,但開片堅硬,有的過於細碎,有的紋路雜亂無章,開片往往產生個別紋線過長的現象,釉面無蠅翅“包漿”。有的雖然也制作上了一層銀片或出現五色虹光,但像是浮在釉面上的一層薄霧,很淺薄,而且不牢固。

(三)胎體洛陽出土的唐三彩,胎料中含有微量的鐵質。因燒成溫度和爐內氣氛的差異,燒成後的胎體顏色有白色、淡粉色或淡黃色等多種,胎質不是很精,胎質中含有像是石英的微小顆粒,並有其他礦物雜質。從胎體堅實度來看,有的因燒成溫度高,胎體比較堅硬;有的因燒成溫度低,胎體硬度小一些,胎體較疏松,釉層容易剝落。仿制品的制作,一種是采用加工現代三彩工藝品的胎體材料,即純淨的高嶺土,沒有經過特殊配料加工,燒成後胎體潔白細膩,比較堅硬,雜質少,叩之聲音響亮,手感較重,與唐代三彩區別較大。另一種選用的材料也是高嶺土,采用與古代相近的工藝對胎料進行加工,制作者挖空心思,在胎料中加入少量石英粉和其他物質,經過精心配制,燒成後無論從硬度、胎色還是疏密度都與唐代三彩接近,區別開來有一定難度。

(四)工藝唐三彩的制作一般采用先雕塑,後翻模,再按坯,最後粘接組裝。同時采用輪制和捏制的方法,無論是在俑類和器物類都留下了這些工藝痕跡。人物、動物多為分段制模,用手按坯,用陶泥粘接。從出土實物來看,這些痕跡非常明顯,仔細觀察這些三彩身體內部的胎面上,許多都留有唐代工匠的指印。扁圓體三彩器物如扁壺等,側面基本都有對接及刀削痕。再如缽、罐、瓶、水注、盤、碗等采用輪制法,制作過程中留下的細小弦紋清晰可見。仿制品有的采用注漿工藝,器物胎體上看不到捏塑和輪制以及合模泥粘工藝,其制作方法與真品迥然不同,成品手感較輕。圓型器物有的是在注漿或模制成型後放在轉盤上,利用轉盤的旋轉用工具劃出一道道輪制的痕跡,但弦紋看上去線條不自然。有的采用與唐代相類似的模制按坯工藝制作,但組合後無論是人物、動物還是器皿都顯得笨拙,比例不協調,線條生硬。還有的過於精雕細做,畫蛇添足,讓人感覺不到唐代三彩的神韻。通常情況下唐三彩人物俑凡是沒有衣物遮住的皮膚均不施釉,如人物的臉部、頸部、手部,一般采用彩繪。頭發、眉毛、眼睛、胡須、巾帽等用黑色,口唇和面頰用朱紅。人物的五官、須眉描繪的細致入微。這些彩繪歷經千年顏色已經變淡變薄,且滲入胎體。仿制品的彩繪顏色鮮艷清晰,看上去比較浮,勾畫的線條不干淨利落,人物表情顯得呆滯,所用筆法描繪的往往不到位,與真品有一定的差別。

推薦閱讀:

鑒別紫砂壺有哪些方法?

宜賓珍藏的明代銅鐘

鎏金銅千手千眼觀音菩薩立像

瓷器收藏注重“四大尺度”

- 上一頁:良渚骨雕或為我國最早兵符

- 下一頁:清代掐絲琺琅器