看了這篇博文,就知道山陝會館的前世今生了

日期:2016/12/14 10:56:28 編輯:古建園林

園博園東門又個叫漢口裡的,它復原了老漢口的一些古建築,最大的當屬山陝會館。遺憾的是這裡沒有一點文字介紹,不僅很多武漢人不知道山陝會館原來建在何處,外地人則更是一頭霧水了。花那麼多的錢,復原了古建築,原本是要講述老漢口的故事,引發人們的歷史記憶,但因為沒有文字介紹而留下了巨大的遺憾。

好在有熱心人寫了《閒話漢口的山陝會館》,彌補了這個缺憾;感謝我的網友,幫我尋找到了這篇博文,了卻了一個心願。

下面就是這篇博文,相信讀了以後就知道山陝會館的前世今生了。

閒話漢口的山陝會館——尋訪會館舊址

1683年(康熙二十二年)漢口的山陝會館(又稱關帝廟)落成,位於長堤街,毗鄰藥王廟。其時,漢口“十裡帆樯依市立,萬家燈火徹宵明”,四方商賈雲集。山陝會館就是山陝商人集資修建的,在以後的100多年裡,是山陝兩省旅漢、在漢人員的會所、辦事處、活動中心。

這座康熙年間修建的山陝會館毀於1854年(鹹豐四年)。

《山陝會館志》記載“毀於鹹豐甲寅,粵匪蹂躏武漢,大肆焚掠,合鎮皆成劫灰,而會館亦燼矣”,“粵匪”即太平軍,太平天國起事後1851年——1854年在湖北武漢地區活動,以漢口為基地攻武昌城,有說天王洪秀全曾居山陝會館。

在太平天國大勢已去的1863年,西煙幫著手修復關聖帝君正殿,西藥幫修武聖殿;到1870年“賊氛初靖”,在匯業(票號)的倡導下,大規模重修、擴建山陝會館,歷時25年,到1895年(光緒二十一年)竣工,耗銀二十七萬兩之巨。

太平天國興,山陝會館毀;太平天國亡,山陝會館興。

漢口的山陝會館是清末民初外省人在漢口最大的會館,在它的附近還有藥王廟——河南人的會館、新安書院——安徽人的會館,稍遠一點的萬壽宮——江西人的會館;同時,也是全國各地山陝會館中規模最大的一座會館。會館的中軸線依次是關聖帝君正殿、春秋樓、啟聖祠、佛殿,東隅為奎星樓、花園(怡神園)、天後宮、財神殿,西隅有七聖殿、文昌宮、呂祖閣,是一組宮殿般的建築。如此宏偉的建築群是與其時山西、陝西兩省商人的經濟實力以及漢口鎮那時的經濟、商業、貿易、金融在中國的地位密不可分。山陝會館就坐落在號稱天下第一街的漢口漢正街地區。

遺憾的是同治光緒年間重建的,這般華麗、宏偉的建築,1911年辛亥革命陽夏戰爭清軍火燒漢口華界(租界清軍不敢燒)殃及山陝會館,又是遭遇兵燹;1937年慘遭日本鬼子飛機轟炸漢口貧民區(華界),留下斷垣殘壁,到如今是蕩然無存。

1945年,抗戰勝利後,也沒有山陝商人倡議重修山陝會館。是會館已經過時了,還是山陝商人經濟實力不濟?在重修山陝會館時茶幫已不復當年的神威,煙幫、藥幫尚能抖雄,票號如日升天;時過境遷,晉商已不復當年神勇,號稱“匯通天下”的票號沒有轉變成現代的銀行,在市場競爭中被淘汰,是不可避免的結局。

1949年,武漢解放後,會館成了民居、工廠;改革開放後,這裡成了服裝市場,不再是山陝商人集中的地方。

現在,山陝會館舊址面臨舊城改造。

春秋樓——會館主建築之一。圖片楓影斜度友情提供。

山陝會館舊址。原藥幫巷小學(藥王廟舊址)現為武漢財經學校分校

按圖索骥,我們很容易找到山陝會館的遺址。

漢口的市民不曾忘記,山陝會館曾經的存在!還有一些山陝人士到漢口尋訪山陝會館,緬懷先人留下的印跡。畢竟,山陝會館離我們而去的時間並不遙遠,會館出資修建的保壽硚——滄海桑田,橋下的水沒有了,橋面變成了路面,橋欄桿居然還在,這是與山陝會館有關的、殘存的、唯一的地面建築,保壽硚就在如今的保壽巷內。

保壽硚所在的地區,已經在拆遷,據說保壽硚(已經用磚將保壽硚圍起來了)將保存。

《山陝會館志》記載,山陝會館的西門(後門)對著保壽硚,東門稍遠處還有一座延壽硚(延壽巷北面的入口在中山大道上),這座橋也是山陝商人修的,為的是方便人們過河,到後湖去;那時候的後湖是指現在的中山大道以北,像老法院、五馬路、友誼路,都屬於後湖地區,橋的附近還有屬於山陝會館的房屋、田地、湖塘。

1877年漢口鎮地圖局部,關帝廟巷就是今天的全新街——穿過山陝會館直抵長堤街。

我們從中山大道進多福路行百余米,左拐(西行)進長堤街,正對著保壽巷口的全新服裝市場就是我們要找的山陝會館舊址。山陝會館的北邊大約70米的圍牆在今天的長堤街保壽巷一帶。。

西邊圍牆大約是在現在的全新街,以前叫關帝街,文革破“四舊”改為反帝街,後又改為現名。漢口的女人,你問她山陝會館、關帝廟在哪裡,也許她答不上來;你問她全新街在哪裡,幾乎沒有不知道的,逛全新街就是逛服裝市場;既愛新潮又圖便宜,淘服裝的女人常常塞滿了全新街附近的大街小巷。

2005年拆遷建漢正街品牌服飾批發廣場大樓時,發現一段圍牆據雲是山陝會館的遺物,研究的結果是拆除。文革後武漢很多地名都恢復了原名,不遠的武勝路,以前叫武聖路,也是和關公有關,與全新街一樣沒有改回來。山西人信奉關帝有本土情結,隔山西“五遠八遠”的廣東人還有香港人也很信,唯獨武漢人不信。

民國初期的漢口地圖,從南往北,依次是漢正街、大夾街、長堤街,還沒有貫通是是中山大道。

南邊是大門,離大夾街不遠,從衛星地圖看在藥幫二巷附近。山陝會館的主樓春秋樓高7丈,也就是20多米,坐北朝南,老漢口的標志性建築水塔沒有建起來之前,那可是漢口第一高。登高遠眺,可見晴川閣、黃鶴樓,形成三足鼎立之勢,這也是山陝商人修山陝會館的重要原因,關帝廟要與黃鶴樓、晴川閣媲美。

東邊的圍牆,應該是在懷安一裡。

值得慶幸的是,山陝會館的舊址所在地大部還未拆遷,現在拆遷的是長堤街以北、滿春路以西、多福路以東、中山大道以南的這一片,包括保壽巷、延壽巷。保壽巷、延壽巷本來就在山陝會館的外面。

胡發奇想,舊城改造這個地段肯定要拆,政府還有開發商,在作規劃、預案的時候就把山陝會館(關帝廟)還有附近的藥王廟、新安書院以及漢口唯一一條青石板路面的藥幫一巷規劃進去,建成明清一條街。漢正街或者說漢口、武漢,不就多了一個旅游景點,武漢的“城隍廟”、“觀前街”;彰顯老漢口的城市文化、悠久的歷史。歷史上黃鶴樓是屢毀屢修,現在的也是1985年重修的,山陝會館(關帝廟)為何就不能屢毀屢修呢?

康熙二十二年(1683年)建成的山陝會館,“被毀於鹹豐甲寅(1854年),粵匪(太平軍)蹂躏武漢,大肆焚掠,合鎮皆成劫灰,而會館亦燼矣”;第一次焚毀,只隔了9年,同治癸亥(1863年)西煙幫就著手修復關聖帝君正殿、西藥幫修五聖殿;到同治庚午(1870年)在匯業的倡導下全面整修山陝會館,歷經25年,光緒二十一年(1890年)竣工。時過境遷,1937年第二次被毀後,抗戰八年,山陝商人在漢口的經濟實力遑論當日,重修山陝會館已是可望不可及。

現在修,我們只能寄希望於政府的領導和腰纏萬貫的開發商;現在修,100年後不也成了古跡?

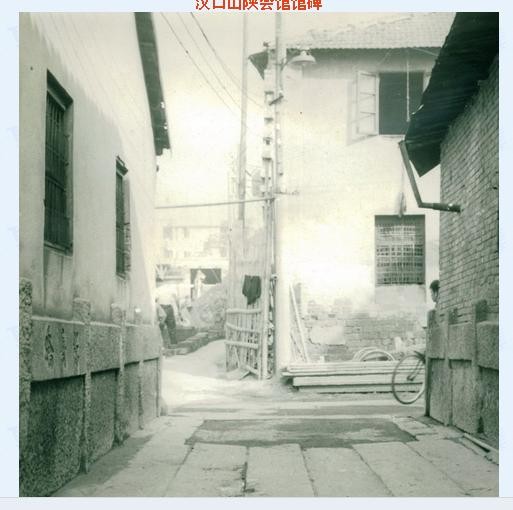

照片攝於1911年——1912年

(來源:新浪博客)