建康宮城

日期:2016/12/14 13:29:54 編輯:古建園林東晉建都於建康,於公元330年按洛陽魏晉宮殿模式重修建康宮城。以後歷經南朝的宋、齊增繕,到梁代發展為當時中國最壯麗的宮殿。

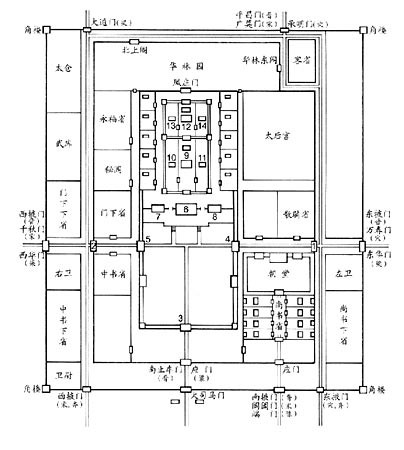

東晉、南朝建康宮城的平面布局和洛陽宮城相似,但更整齊,宮牆有內外三重。外重宮牆之內布置宮中一般機構和駐軍。此時,把中央機構的宿捨也建在這裡,則是東晉與南朝所特有的。第二重宮牆內布置中央官署。朝堂和尚書省仍在東側,向南有門通出宮外,與洛陽宮殿相同。在西側有中書省、門下省、秘閣(皇家圖書館)和皇子所住的永福省等。第三重牆內才是真正的宮內,前為朝區,建主殿太極殿和與它並列的東堂、西堂;後為寢區,前為帝寢式乾殿,又稱中齋,後為後寢顯陽殿,各為一組宮院,二組前後相重,都在兩側建翼殿,形成和太極殿相似的三殿並列布局。太極、式乾、顯陽三殿和太極殿南的殿門,宮正門共同形成全宮的中軸線。寢區之北是內苑華林園。

進入南朝後,經濟發展,宮室漸趨豪華,到梁代中期,隨著國勢進入極盛期,宮室也建得空前壯麗,當時北方的北魏建都洛陽,參考魏晉洛陽宮及南朝建康宮而建新宮。梁為超越北魏宮殿,遂把宮城諸門樓普遍由二層增為三層,把主殿太極殿由面闊十二間改為十三間,太廟等建築也加高了台基。到了南朝後期的陳代,宮室更加向绮麗方向發展,陳後主在宮中新建了臨春、結绮、望仙三座閣,使用香味木材,以金玉珠翠為飾,是南北朝時著名的豪華建築。公元589年隋滅陳時,建康宮與都城同時被夷為平地。

東晉及南朝建康宮城平面示意圖

1,東止車門2,西止車門3,端門(晉)、太陽門(梁)、南中華門(宋)4,雲龍門(晉、齊)、東中華門(宋)、萬春門(梁)5,神龍門(晉、齊)、西中華門(宋)、千秋門(梁)6,太極殿7,太極西堂8,太極東堂9,式乾殿(中齋)10,西齋11,東齋12,顯陽殿13,徽音殿14,含章殿

熱門文章

熱門圖文