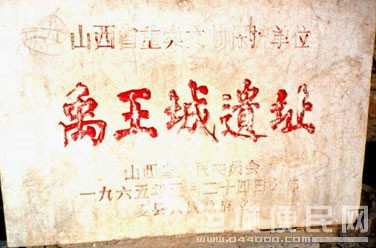

禹王城遺址

日期:2016/12/15 15:34:18 編輯:古代建築名稱

禹王城遺址位於夏縣禹王鄉的禹王村、廟後辛莊、郭裡村一帶,西北距全國重點文物保護單位司馬光墓約3公裡。因傳說夏禹曾在此居住過,故俗稱禹王城。據考證,禹王城即春秋戰國時的魏國國都安邑城,也是秦、漢及晉時的河東郡治所。

禹王城遺址南面中條山,青龍河、天鹽河、白沙河、姚暹渠流經東南,鳴條崗枕其西北,地勢北高南低。五十年代末曾作過較詳細的調查。九十年代以來,又多次調查、鑽探和發掘,對其時代、性質及內涵有了更進一步的認識。 禹王城遺址共分大城、中城、小城和禹王廟四部分。小城在大城的中央,禹王廟在小城的東南角,中城在大城的西南部。

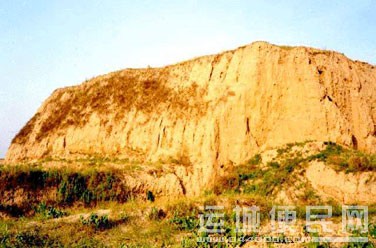

大城形狀如梯形,總面積13平方公裡。四面城牆皆板築夯打而成,北牆和西牆保存較好,一般殘存2米,最高達5米,南牆和東牆保存較差,東牆南段已沒有一點痕跡。除北牆外,其余城牆都不直。東牆長1530米,西牆長約4980米,隨地形起伏而曲折,是四個城牆中彎曲最多的,南牆長3565米,北牆長2100米,外側有護城壕。大城沒有經過發掘,文化堆積一般厚2米左右。城北部有戰國時代的灰坑和灰層。城中部偏東的廟後辛莊以北,調查發現了一處戰國中晚期的手工業作坊,文化遺物有锛、鋤、镢、斧等器具的陶范、平首布陶范及陶罐、陶盆、鐵锛等。據實物和文獻考證,大城即戰國時魏都安邑。 中城方形,總面積6平方公裡。其西、南兩城牆分別是大城的西牆和南牆的一部分,北牆長1522米,高1——5米不等,東牆現存長960米。城內遺物豐富,堆積層厚2米左右,有戰國時代遺存,但主要是漢代遺存。

近幾年的考古發掘主要在古運糧河兩岸和太原三門峽公路南、北兩面。發現的遺跡有灰坑、陶窯、水井、道路及半地下式工作面等。出土東西特別豐富,有許多類型的陶罐、盆、筒瓦、板瓦、瓦當、磚、貨幣、鐵渣、鼓風管殘片、爐渣及各種陶范、陶模等。瓦當有半瓦當和圓瓦當,圓瓦當分卷雲紋和有“長樂未央”、“千秋萬歲”文字的兩種。磚有“海內皆臣歲豐登熟毋饑人”方形文字磚。陶范陶模多為西漢時遺物,有禮器陶范、五铢錢陶范及四铢半兩陶模等。從出土遺物分析,中城稍晚於大城,應為秦漢時河東郡治。 小城總面積75.4平方米,形狀是缺去東南角的長方形。西牆和北牆分別長930、855米,城牆現存1——4米之間。小城高於周圍地面,地勢西高東低,堆積層厚3米左右。1990年秋試掘,出土遺物有大罐、盆、甑、小釜、碗等容器范;印有陰文“東三”的鏟范、铧范、車車范、六角承范,圓形承范、花紋范等;瓦分板瓦和筒瓦,瓦當多為雲紋圓瓦當,此外還有五铢錢、半兩錢、鐵渣等。小城的使用時間最長,建於東周,沿用至北魏。 禹王廟亦稱禹王台、青台,在小城西南角的方形夯土台上,系近代建築,民國時毀於戰爭。當地傳說青台為夏禹時築,是塗止氏望夫之處,夏桀玩樂之地。

目前,禹王城遺址的宮殿、道路還不清楚,城牆城門也需解剖,與城址相配的墓葬區也沒有調查和發掘,這些都有待於今後考古工作的深入。 禹王城遺址為全國重點文物保護單位。