長陵

日期:2016/12/15 15:31:46 編輯:古代建築名稱

長陵,位於天壽山主峰前,是明朝第三位皇帝成祖朱棣(公元1360-1424年)和皇後徐氏的合葬陵。

陵寢的主體部分陵宮,始建於明永樂七年(公元1409年),明宣德二年(公元1427年)竣工。占地約12萬平方米。主要建築有寶城,直徑達300米左右,內填黃土,中部隆起部位稱為寶頂,寶頂下深埋著陵寢的墓室-玄宮,明樓、稜[礻旁](下同)恩殿(祭祀用殿堂,重檐9間)、稜恩門、左右廊庑(配殿,兩過各15間)、神廚(制做祭品用的房間)、神庫(臨時存放祭品的房間)、宰殺豕、牛、羊的地方)、具服殿(皇帝祭陵時的更衣處所)等。在明十三陵中規模最大。

明亡後,陵園建築經過多次修茸,除左右廊庑、神廚、神庫、宰牲亭、具服殿不存外,其它主要建築均被保存下一,其中楠木結構的稜恩殿和稜恩門是明代陵寢中僅存的殿門建築,規制宏闊,用材考究,堪稱我國古建中的瑰寶。

明十三陵長陵分館

明十三陵位於京北昌平境內燕山腳下,是我國帝王陵墓中保存較完整的一處。這裡埋葬著明成祖朱棣及其以後的13位皇帝,自1490年營建長陵到清初建成思陵,貫穿了明朝200余年歷史。陵區占地120余平方公裡,長、獻、景、裕、茂、泰、康、永、昭、定、慶、德、思共13座帝陵布局有序,每座陵園都依山而建,規模宏偉,陵監、陵衛、祠祭署、宰牲亭等設施齊備,各成體系,具有極高的歷史、藝術、科學價值,現已成為首都的著名旅游景點。為進一步促進十三陵的文物保護及科學研究工作的開展,1995年建立明十三陵博物館,下設定陵、長陵、昭陵、神道四個分館。

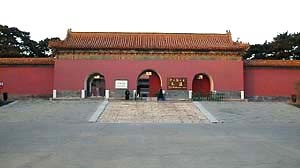

長陵坐落在天壽山中峰之下,是十三陵中的首陵,埋葬著明代第三位皇帝成祖朱棣(年號永樂)和皇後徐氏。陵建於1409年,地上建築曾經多次維修,地下部分尚未發掘。長陵在十三陵中是保存較完整的一座陵墓。地面建築形制為前方後圓,基本仿照南京朱元璋的明孝陵而建造。其中軸線上的主體建築有碑亭、神路、陵門、稜恩門、稜恩殿、棂星門、明樓、寶城,附屬建築對稱兩旁。

稜門內有三個院落,第二進院落中的稜恩殿是十三陵所有建築中最大的一座殿宇,也是我國唯一的一座本色楠木巨殿,為谒陵時舉行祭祀儀式的地方,面闊九間,進深五間,內豎六根不加粉飾的楠木巨柱,最高達14米,直徑1.17米,殿後穿過內紅門便是明樓方城,方城下有甬道可登上明樓。與明樓相連的是寶城城牆,周長1公裡左右,中間是寶頂。長陵稜恩殿陳列的“出土文物展覽”,是將定陵部分出土文物移到長陵陳列,分為三部分:西半部是出土文物,共22個展櫃180余件文物,分別為金器、銀器、瓷器、玉器、金錠、銀錠、寶花、玉佩飾、玉帶、寶帶、首飾、袍服、百子衣等,其中有原物也有復制品;東半部是御用織錦陳列,均為復制品,共11個櫃子17件展品;中間是十三陵全景模型。