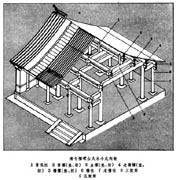

清代抬梁式構架

日期:2016/12/15 2:05:58 編輯:古建築結構根據清工部《工程做法》作如下介紹:

|

|

清七檩硬山大木小式構架 |

①形制。清官式建築構架有大式、小式之分。大式建築等級較高,多用斗拱。有的檐柱、內柱同高,上加主要起裝飾作用的斗拱層,上承梁架,近似宋式殿堂構架,多數則近似宋式廳堂構架。大式也有不用斗拱的,用材較為粗壯。小式建築規模小,不用斗拱,用料也較節省。但無論大式或小式建築均無明伏、草伏的區別。

②柱。抬梁式構架中的柱子按位置定名。位於前、後檐最外一列柱子稱為檐柱,位於山牆正中的柱子稱為山柱,在建築的縱中線上的內柱稱為中柱,除中柱以外的內柱,均稱金柱。從故宮現存建築看,明代建築柱子尚保留了側腳、生起的作法,清代則很不明顯。

③梁。每榀梁架中主要的梁,按本身所承托的檩數定稱謂,例如上承九檩者稱為九架梁,依次有八架梁、七架梁,直至三架梁。梁的長度以步架(即檩間水平距離)來計,九架梁者長八步架,七架梁者長六步架,六架梁者長五步架等。此外,還有幾種次要的短梁,如檐柱與金柱間的梁,長僅一步架,在大式建築中稱桃尖梁,在小式建築中稱抱頭梁。如果廊寬兩步架,桃尖梁加長一倍,稱雙步梁;這時往往上面還有一道一步架長的短梁,稱單步梁。各種類型的梁,截面高寬比,多近於6:5,或5:4,截面近於方形。

④斗拱。元代以後,梁、柱節點上的斗拱逐漸變小,與唐宋建築中的斗拱相比,結構作用減弱,裝飾性加強。到清代斗拱幾乎蛻化為裝飾性構件。

⑤其他。梁架中的叉手、托腳被取消,縱向的聯系構件減少,襻間、串等被統一成檩、墊、枋三位一體的標准作法,稱“一檩三件”。

抬梁式構架所形成的結構體系,對中國古代木構建築的發展起著決定性的作用,也為現代建築的發展提供了可資借鑒的材料。