300年古村隱藏馬巒山深處

日期:2016/12/16 18:35:50 編輯:古代建築

| ||

| ||

| ||

| ||

在海拔450多米高的龍崗坪山街道馬巒山村馬巒山深處,在層巒疊嶂、郁郁蔥蔥之間,隱藏著6個歷史近300年的古村落(紅花嶺村、光背村、老圍村、建和村、新民村、徑子村)。

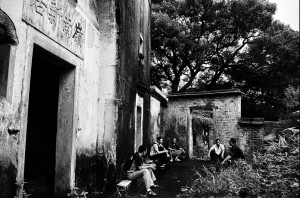

20年前,最後一批原住民搬下山後,如今這些古村裡的大部分房屋已沒有人居住。但這些白牆黑瓦的老屋和當年開基創業的客家先民的故事卻並沒有就此消失。

如今,馬巒山已被深圳市政府規劃為馬巒山郊野公園,並早已成為捷足先登的驢友們的旅游樂園。但對於大多數深圳市民來說,這些古村仍然顯得既陌生又神秘。

一提起馬巒山上的古村,記者就想起一句古詩“明月松間照,清泉石上流”。相比古人詩中的意境,馬巒山古村毫不遜色。據說,去年年底,張藝謀曾帶著一個劇組來這裡拍了幾組電影鏡頭。7月10日、11日,連續兩天,記者在坪山朋友的陪同下到馬巒山上的古村探幽尋古。

A 古村裡的原住民早在20年前就搬下山去了

第一次聽說紅花嶺村的名字是在5年前的一個夏日,記者驅車到馬巒山上的羅屋村,但走錯了路,一直走到一個深山坳裡。突然在一條山溪旁,幾株高大的古樹下,幾幢白牆黑瓦的舊屋小山村兀現在眼前。山村寂靜,除了嘩嘩的流水聲,就是村邊樹林中草叢間喧囂的鳥鳴和蟲叫。記者下車對著村子喊了幾聲,卻只有山谷的回音。記者突然覺得通過時間隧道來到了一座千百年前的古村,而村裡的人卻在不知何年何月突然集體消失了……想到這裡,記者頭皮一緊,立即驅車原路返回。後來向坪山的朋友打聽,才知道這座村子就叫紅花嶺村,村裡人早在20年前就全部搬到山下的坪山街道裡了,現在只有小部分舊屋住著外來人員。

7月10日陪同記者一同前往紅花嶺村的是坪山街道坪環村張文浩、黃錦濤和潘雲輝等幾位朋友。下了兩個月的雨,上馬巒山的水泥路面上都長著綠苔,很滑。從坪山街道上馬巒山後,沿紅花嶺水庫往左,一直向山下走,約20分鐘的路程,就看到了紅花嶺的曾屋村。准確地說,紅花嶺村由三處小村落組成,其中一個是羅氏家族組成的羅屋村,另兩個村裡的人都姓曾。曾屋村裡有一座兩層的青石壘成的房屋,看上去年代並不久遠,和普通的住人的房子並無區別。但記者走進去,發現房屋裡空空的,只在兩個房間裡分別看到一面掛在牆上的鏡子。從鏡上的字可以看出,是新屋落成時朋友們道賀時送的禮物,落款時間是1981年1月。一同前來的潘雲輝師傅是坪山江西竹林寺螳螂拳的傳人,他說,30年前他在這裡參加修建紅花嶺水庫時,新屋還沒有建成,他就住在旁邊的舊屋裡。但當我們走進旁邊的舊屋時,屋裡一片狼藉,屋頂坍塌,不敢久留。

除了這座石屋,村裡的十幾座古屋幾乎都坍塌破敗,殘垣斷壁間野草叢生,有的連石階水泥路都已被蒿草埋沒。記者一行趟過草叢來到曾氏祠堂,外面牆上寫著“危房禁止入內”,落款是龍崗區國土分局。除了一個完整的大門,祠堂大部分已坍塌,一點香火氣息也沒有。牆上的“毛主席語錄”的落款竟是“1957年2月”。

再往裡走,是羅姓人居住的只有五六戶人家的小村,祠堂還在,一群年輕人隨潘師傅走進去。潘師傅告訴記者,客家人進祠堂有規矩,一是要脫帽,以示尊敬;二要右手五指分開,插到頭發上貼著頭皮從前往後捋過去,這是為了避邪。與記者同行的幾位客家年輕後生,對第二條規矩也都感到茫然。但潘師傅卻很認真,每進一戶舊屋,雖然早已無人居住,但他也要求大家不要踩到門檻,要一步跨進去。

B 廚房裡物品整齊擺放,只是主人早已故去

走到嶺南新居小村的時候,記者終於認出來了,5年前誤撞到的地方就是這裡。與前面兩個小村相比,這處村落裡的房子是紅花嶺村保存最完整的,雖然很多房子的外牆上也都寫著“危房禁止入內”的告示,但很多房屋仍然完整,順著樓梯我們還登到了二樓或三樓的樓頂。在這個村裡最引人注目的景觀有兩樣,一是一株粗大的樟樹,起碼年齡在200年以上,其次就是一座門額上寫著“嶺南新居”的舊屋。

巨大粗壯的樟樹從根部分出兩枝樹干,每根樹干都需兩三人合抱。而“嶺南新居”是整個紅花嶺村裡最時髦的房子了,甚至超過在曾屋村看到的石屋。遠望白牆黑瓦,像剛竣工不久,但近看卻發現大門洞開,很多牆壁和室內的樓梯都遭到了人為的破壞。

但在“嶺南新居”最裡面的一樓廚房,卻讓我們吃驚不小。廚房裡擺放得整整齊齊,斗笠、油燈、竹籃、水桶和犁各得其所,灶台上蓋著鍋蓋,似乎主人就在附近的菜園子裡忙碌著,而鍋裡已焖好了一鍋白米飯。但灶裡沒有煙火,清冷的空氣提醒游人這裡已久無人煙了。

廚房的牆上題滿了字,字跡清晰,書法不錯。特別是灶台上方寫著:“這些不是破爛,是前輩的足跡。”看落款可知作者是一個叫“亞基”的人,時間是2007年秋。

他還在牆上寫滿了詩,字裡行間充滿了一個游子對故鄉的思念,比如其中一段寫道:“在我心中您永遠沒有荒涼……當年炊煙縷縷的日月,永遠在紅花嶺上放著光芒。”

記者猜測他可能是一位遠離故鄉的游子重返故園。因為他在牆上還留下了一句話:住在這裡的最後一位老人袁進娣於2000年在這裡病故,終年97歲。可見他是一位對這裡很熟悉的人。

C 山上有重達一兩百斤的大蟒蛇

在坪葵公路旁馬巒大廈的3樓,集中了馬巒山村6個自然村的所有辦公室。

28歲的治安隊隊長陳志強說,他已經有多少年沒有上過馬巒山了。新民村文書羅賓禮說,三四十歲以上的曾在馬巒山上度過青少年時代的人對馬巒山的感情是年輕一代無法理解的。他們只要有機會就要到山上看看。因為宗祠還在山上,每遇結婚生子等大事,還要到宗祠裡燒香、貼對聯。

據介紹,馬巒山村的6個自然村,除了老圍村的陳姓村民和紅花嶺村的部分曾姓村民,絕大多數村民都姓羅。羅碧雄還拿出一本族譜給記者看,族譜記載,羅氏是300年前到馬巒山頂創業定居的,曾姓和陳姓村民的先祖來此的時間也差不多。300年來,羅氏、陳氏和曾氏村民祖祖輩輩在此種水田、果樹,養雞鴨,采摘草藥,逐漸繁衍生息。在上個世紀七八十年代,馬巒山村的村民曾達到300多戶近千人。

“那時的日子是非常艱辛的”,“嶺南新居”的後人曾運雄說,“我們的祖先最初是在山上燒炭為業,後來才逐漸發展起來,但在山上的生活總的來說是非常艱難的,1976年才用上電。”

據介紹,真正的變化是到了上世紀七八十年代,改革開放給山下人們生活帶來的變化刺激了馬巒山的村民,雖然在80年代初村裡花費600萬元修建了通往每個自然村的水泥路,但致富的渴望和讓孩子們好好讀書的想法,促使村民開始向山下搬遷。到上世紀90年代初,基本上就沒有村民再在山上居住了。

現在的馬巒山的村民散落在坪山街道的各處,他們已沒有實際區劃上的村落,但他們有自己的新居和工作,享受著現代化的生活。

經過一番周折,如今馬巒山已被深圳市政府規劃為馬巒山郊野公園,將要進行科學的規劃開發。陪同記者探訪紅花嶺村的張文浩說,他的外婆家就在曾屋村,當年他還和舅舅一起上山打過山羊。“可惜,那時候不知道保護,現在這種動物已多少年不見了。”張文浩說。

據介紹,目前馬巒山上仍然有野豬等多種大型動物,其中處於食物鏈最高峰的是蟒蛇,曾有人看見過最大的蟒蛇重達200斤。曾運雄說,以前在山上住的時候,山羊、野豬經常到村口偷吃稻谷,七八十斤的蟒蛇是很常見的。“但他們都怕人,人一來就跑掉了。”

在坪山街道通往馬巒山的山口處有一個崗亭,想登山者必須在這裡登記,並留下火機。負責坪環村治安隊的張文浩說,馬巒山嶺口往山下的治安防護由坪環村負責,山上歸馬巒山村負責。在坪山采訪中,記者感受到,坪山人無論是否在馬巒山上生活過,都以擁有馬巒山而自豪,他們越來越懂得珍惜保護它。

- 上一頁:尤溪:電氣化建設讓古村“靓”起來

- 下一頁:碛口古鎮:聽著黃河的濤聲入夢